- トップページ

- 国際協力について

- 見たい・聞きたい

- 国際協力出前講座

- 実施レポート

- 【モザンビーク⇔神奈川県】国際看護に携わる先輩看護師からの話。JICAオンライン出前講座-神奈川工科大学健康医療課学部看護学科

2024年9月30日、神奈川工科大学健康医療課学部看護学科の学生(主に4年生)の皆さまのために、JICAオンライン出前講座を実施しました。講師は、モザンビークに新生児・母子保健領域の看護師として赴任しているJICA海外協力隊の杉原有希菜さんです。国際看護学の授業の一環として、先輩看護師からのお話を聞く機会となりました。講座の目的は、国際協力の仕事や講師自身の生き方を知り、自分の将来やキャリアを考えること、です。

学生の皆さまにとっては同業の先輩の話ですので、興味のある話ばかりです。この講座の特徴は、個人的なお話をたくさんしてもらったことでしょう。ディズニーパークや海外旅行が大好きな学生、社会人だった、というところには親近感がわいたのではないでしょうか。

モザンビークの日常には、日本と違うところがたくさんあります。キッチンはだいたい屋外、トイレには基本的に紙は設置されておらず水洗が使えないこともしばしばです。おしゃれの流行も違います。バスとして使われているハイエース1台に、20人以上乗ることが普通だそうです。都市間移動でもそれを利用するため、5時間以上乗ることもよくあるそうです。教室からは「えー?」「バスの扉はしめないの?」など、声が聞こえてきました。

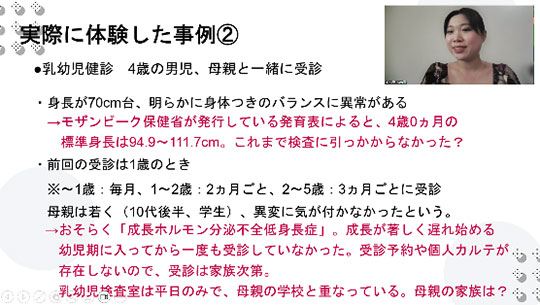

モザンビークと日本の医療事情にも違いがあります。まず多くみられる疾患、疾病がかなり違います。モザンビークではマラリア、HIV、結核が占める割合が高く、それが医療現場の対応などにもいろいろな違いをもたらしています。HIVの啓発キャンペーンなども盛んに行われています。杉原さんが働いている公立病院の産科病棟の様子もお話しいただきました。停電や断水が多い、医療従事者の立場がとても強い、経時的な経過を追うことが出来るツール(電子カルテなど)がないなどの問題はありますが、スタッフ数が多い、診療代が無料、スタッフが長期休暇を取得しやすいなど、意外と日本よりもいい点もありました。具体的な事例と共に、モザンビークの小児医療・母子保健の実態も説明してもらいました。ショッキングな経験もあるし、無力感を感じる日もあります。実際に触れて体験して、初めて気づくことがたくさんあるそうです。日々、現地の人と一緒に考え意見をかわすことで、お互い気づきを得られると信じて活動しています。

参加された学生の皆さんからは「言語や文化の壁で苦労したことは何でしたか」「現地の看護師の資格を取得するまでの仕組みを教えてください」「医療費が無料ということであれば、税金が高いんでしょうか」「モザンビークの人たちはお互い支え合うのが当たり前なのですか」「衛生面の問題があると思うが、どうやって慣れていったのですか」などの質問が出されました。質疑応答の中だけでも、たくさんの発見がありました。大学の先生からは「看護師として日本とは異なる場所でも活き活きしている杉原さんの姿に、学生は瞳を輝やかせながら、講義を聞いていました。その姿は、まるで見本となるロールモデルを見つけたような眼差しでした。」とのコメントをいただきました。

ハイエース1台に20人以上乗り込む。ドアを閉めずに走ることもあるのが、モザンビークの風景

医療従事者として遭遇した具体的な事例と、その時自分が考えたことを紹介

scroll