- トップページ

- 国際協力について

- 見たい・聞きたい

- 国際協力出前講座

- 実施レポート

- 【タイ⇔青森県】LGBTQについて~クラスメートの「ふつう」や「あたりまえ」~総合的な学習の時間に実施したJICAオンライン出前講座ー八戸工業大学第二高等学校附属中学校

2024年11月9日、八戸工業大学第二高等学校附属中学校の約50名にむけて、JICAオンライン出前講座を実施しました。総合的な学習の授業の一環で行われたこの講座の講師は、タイのチャンタブリー県シーヤーヌソーン中高校にJICA海外協力隊として赴任する横澤萌佳さん(日本語教育隊員)です。

タイの「あたりまえ」

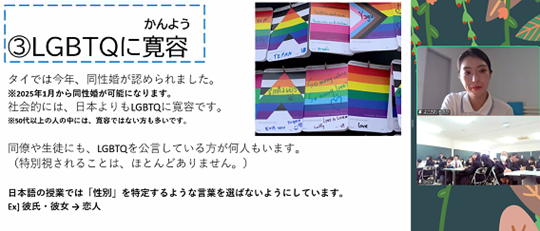

タイには日本とは少し違った「あたりまえ」があります。食文化や宗教、言語など、普段の生活の中にも様々な違いがあります。その中でも横澤さんの講座で特にハッとしたことは、LGBTQにとても寛容ということです。多様な性自認があることが「あたりまえ」とされていて、横澤さんが働いている学校の同僚や生徒にもLGBTQを公言している人も多くいます。LGBTQだからと言って、特別視されることはほとんどないそうです。

考えてみた 日本の「あたりまえ」

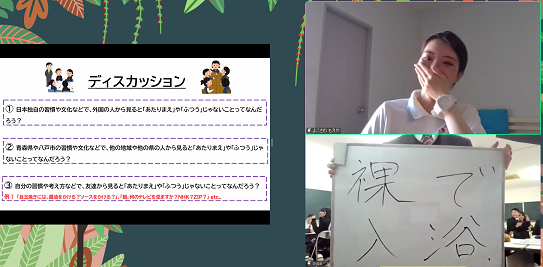

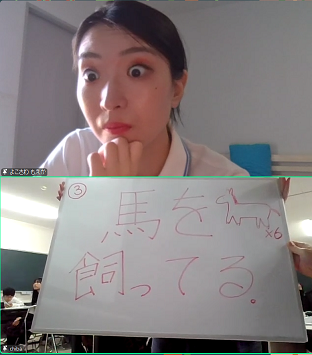

タイの「あたりまえ」についてお話を聞いた後に、講座に参加している生徒の皆さんに日本の「あたりまえ」について話し合ってもらいました。生まれてからずっと青森で暮らしてきた生徒がほとんどです。「自分たちにとってあたりまえ」だけど、その文化圏の外の人から見たらハッとすることというのは、沢山ありますが、気づくことはなかなか難しいです。生徒の皆さんからは、「裸で公衆浴場に入る」等が、日本文化の1つとして出ました。その後、「青森独自のあたりまえ」、「自分にとってのあたりまえ」のように、テーマを自分に近づけてディスカッションを行いました。「家に馬を6頭飼っている」、「動物の死骸を見たら必ずおまじないをする」等、クラスメートでも知らなかった「うちの家族だけのあたりまえ」が沢山出ました。

お互いを知ろうとすること、そこから異文化理解は始まる

講座の最後に、横澤さんから生徒の皆さんへ次のようなメッセージが送られました。

「人の数だけ“ふつう”や“あたりまえ”があります。そこには、必ず違いがあります。もちろん、日本人同士でも“ふつう”や“あたりまえ”が異なります。しかし、違いはあっても優劣はありません。その為、相手を思いやり、理解しようとする気持ちが大切です。自分がなぜ違和感を持つのか、ということを自分自身に問いかけることも重要です。異文化理解は、お互いを知ることから始まります。」

タイは日本と比べると性自認の多様性に寛容

海外から見ると不思議な日本の習慣

「うちの家族だけのあたりまえ」も、たくさん発表されました

scroll