2024年12月23日、四国大学文学部の1年生24人を対象に、JICAの海外協力隊員・大口海皇さんによるオンライン出前講座が行われました。大口さんはセルビアで日本語教育に従事しており、講座では多文化共生や異文化理解をテーマに、現地の日本語教育事情を紹介しました。

異文化エピソード

大口さんはまず、セルビアの文化や協力隊に応募するきっかけを写真を交えて紹介。セルビアの人々が家族を大切にし、仕事よりも家庭優先の文化があることが語られ、学生たちは興味深く聞いていました。例えば、風邪をひいたパートナーを放置して仕事に行った日本人駐在員(男性)が、同僚の女性に叱られて帰宅させられたエピソードも披露され、文化の違いに学生たちは驚いていました。

日本教師としての活動と葛藤

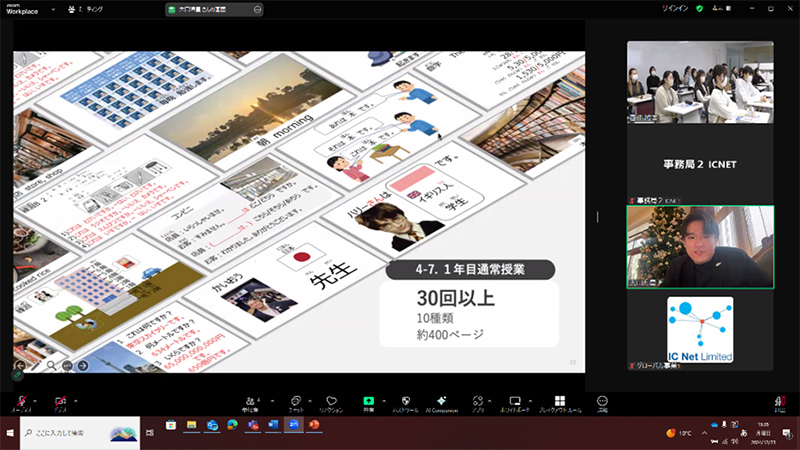

大口さんはセルビアのカルロビッツ言語学校で、日本語を教えていますが、生徒の日本語習得が難しいという課題に直面しています。特に、授業の時数が限られており、学習意欲を引き出すための工夫が求められます。大口さんは、学習意欲を高めるイベントや授業を企画し、工夫を凝らして対応しています。

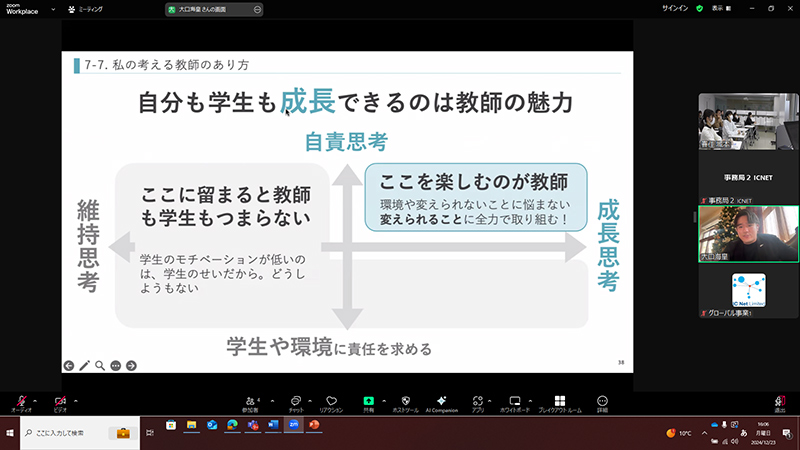

協力隊としての活動目的は、現地の日本語教師が自立して質の高い授業を提供できるよう支援することです。しかし、現実は現地人講師への指導が進まず、大口さん一人で授業を担当せざるを得ない状況です。その原因として、現地人講師の給料が低いため副業に忙しく、モチベーションを保ちにくい環境で働いている講師が多いことが挙げられました。大口さんから四国大学の学生たちへ、『皆さんだったらどうしたらいいと思いますか』と問いかけられました。学生の皆さんからは「給与の見直し」や「コミュニケーションを増やして楽しさを伝えること」といった解決策が提案されました。

さらに、大口さんが直面する課題として、セルビア人の仕事の進め方がPDCAサイクルに沿っていないことがあります。そのため、授業計画等の資料共有なしで授業を計画しなければならないことなどが頻繁に発生しています。大口さんは、セルビア人の講師との調整に苦労しながらも、日本のPDCAサイクルを伝えることが重要だと考え、我慢強く活動を行っています。

学生の皆さんはこうした現場での苦難や葛藤を聞き、教師としての難しさを感じるとともに、活き活きとお話しする大口さんの姿から、日本語教育や国際協力のおもしろさを感じる貴重な機会となりました。

大口先生は作った講義資料をカウンターパートに提供しています。いつか彼らが使いこなしてくれることを願いながら。

大口さんは、現地の仲間のやる気を引き上げ、共に成長することを心がけています

scroll