日本での学びを祖国の復興につなげる JICAが支援するウクライナの行政官の思い

2025.08.05

開発途上国の若手行政官らを日本の大学院に招き、帰国後に各国政府を担い日本との架け橋にもなる人材に育てる。そんなJICAの「人材育成奨学計画(JDS)」で、2人のウクライナ人行政官が2024年から東京で学んでいます。祖国のやまぬ戦火に心を痛めつつ、復興の力になるために知見や人脈を広げる日々。2人は「この経験を帰国後に仲間と共有し、子どもたちに誇れる未来を作りたい」と決意を語ります。

ホルピネンコ・ブラディスラフさん(左)とホルピネンコ・ヤナさん(右)

新緑に彩られた東京・池袋の立教大学キャンパス。講義が終わり、ホルピネンコ・ヤナさんとホルピネンコ・ブラディスラフさんが、各国の留学生たちと活発に意見を交わしています。2人はウクライナ農業政策食料省の国際部門に所属する20代の行政官。同大大学院の社会デザイン研究科MSDAコースで公共・社会デザイン学の修士号取得を目指しています。

ウクライナの公務員は毎年何らかの教育プログラムを受けて単位を取得する必要があるといい、来日経験のあった2人はJDSを知り、名乗りを上げました。

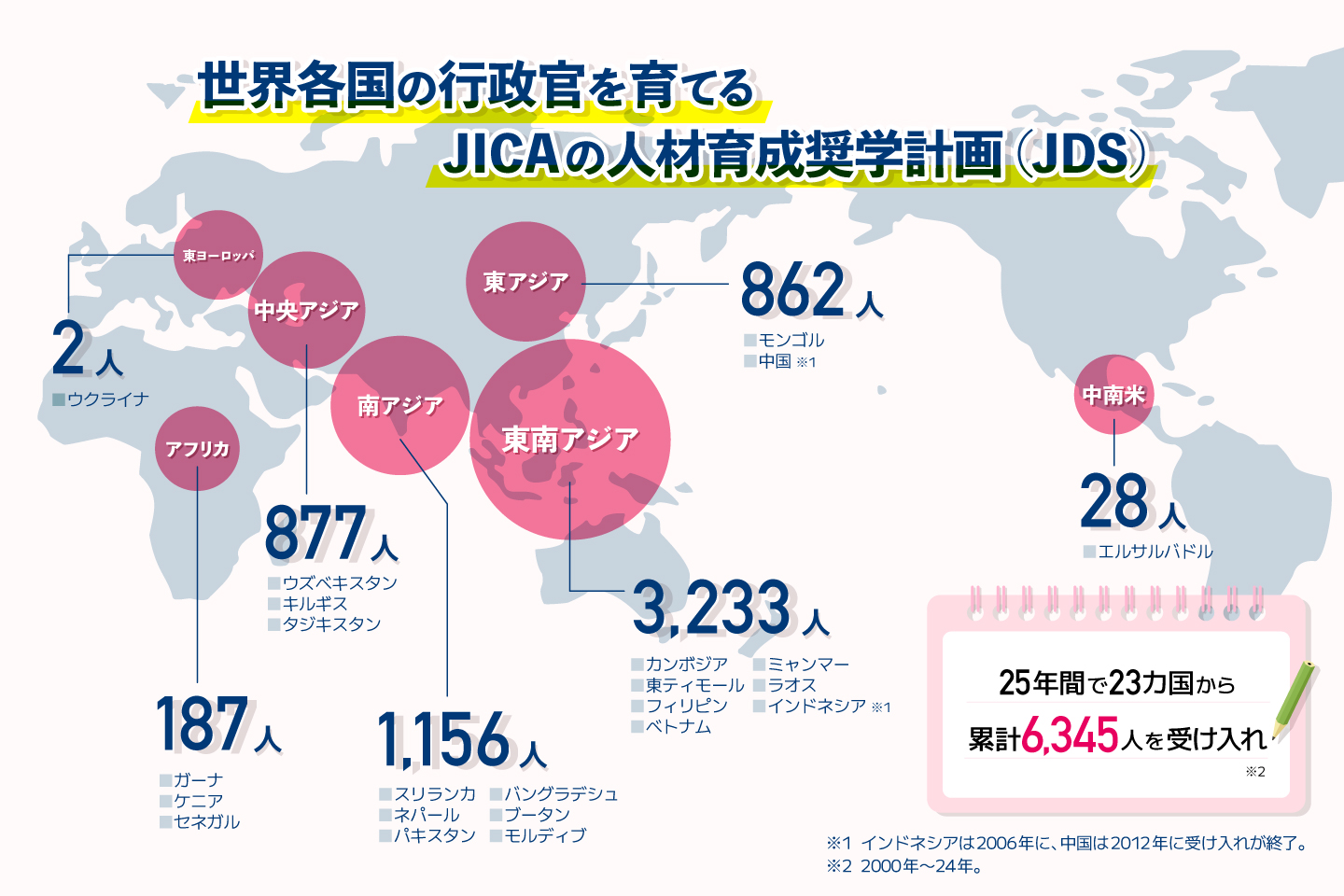

JICAの「人材育成奨学計画(JDS)」は、1999年度に「留学生支援無償事業」として創設され最初の留学生を迎えてから、25年を迎えました。これまでに受け入れた行政官は23カ国から6,345人。帰国後は各国政府の中枢で責任ある業務を担い、日本との関係強化や留学中に築いた日本や他国の人々とのネットワークでグローバルに活躍しています。

ブラディスラフさん(以下、ブラディスラフ) 「ウクライナは熱意だけでは克服できない数々の課題に直面しています。国家全体を変えるためには、まず自分自身に新しい知識とスキルが必要だと思いました」

ブラディスラフさん

ヤナさん(以下、ヤナ) 「ほとんどの同僚はウクライナ国内で学んでいて、考え方や問題への対処法も似通っています。異なる視点を持つ人々がどのように問題を解決しているか、世界をどう見ているかを知ることが重要でした」

ヤナさん

ヤナさんのスマホには、ウクライナ関連のニュースが1日何百件も届きます。新たな攻撃や難航する和平交渉の情報に触れるたび、祖国を離れて学ぶことへの葛藤も感じています。

ブラディスラフさんは近隣の民家が次々とロシアのミサイルで破壊される中、2022年に農業政策食料省から仕事のオファーを受け、スーツケース二つを持って首都キーウでゼロから生活を始める決断をしました。

ブラディスラフ 「父はウクライナ軍の兵士となりました。母は教師で、『自分の役割はここにある』ととどまっています。家族は空襲警報が鳴ってもシェルターには行きません。1日に十数回ミサイル攻撃があるからです。父の農場もロシア軍のロケット弾で破壊されました。誰が被害を受けるかは、くじ引きのような状況なのです」

ロシア軍による攻撃で破壊されたとみられる住宅=キーウ近郊のブチャで

祖国や家族を案じながらの留学生活ですが、NGOやNPOのマネジメント、政府、企業との関わり方、人間の安全保障やSDGsなど、21世紀の新たな社会課題や解決へのアプローチなどを学び、視野は大きく広がりました。

ヤナ 「持続可能な開発目標(SDGs)やNGO活動の重要性を知りました。特にプロジェクト・サイクル・マネジメント(PCM)の授業は大きな収穫でした。私は農業政策食料省で国際技術支援プロジェクトを担当していますが、これまでは省の上層部の視点でしか見られていなかったので、プロジェクトというものがどのように立ち上がって発展していくかという全体像を理解できたことは、今後非常に役に立つと思います」

研究論文の指導を担当する倉本由紀子教授は「国が大変な時に日本に来てくださり、明るく振る舞い、日本への理解を深めようとしてくれていることに感謝しています」と話します。2人が日本の学生から質問を受けることもあり、在校生の学びにもつながっています。

授業終わりに学友たちと話すブラディスラフさんとヤナさん

また、JDSのプログラムを通じ、各国の政府機関から派遣されたフェローと知り合い、ネットワークを築けたことも、大きな財産となりました。日本政府関係者との交流では、日本の行政運営やプロジェクトマネジメントのあり方も学べたといいます。

農産物の輸出大国でもあるウクライナ。GDPの約2割を占める主要産業ですが、農地に地雷が埋められ、農業施設が破壊されるなどの被害も深刻です。

ブラディスラフ 「安くて品質の良いウクライナの農産物の輸入に頼る国もあります。農業の復興は、世界全体の食料安全保障の問題でもあるのです」

JICAでは、2022年2月のロシアによる侵略直後から、ウクライナに対して財政支援や無償資金協力、技術協力、各種調査を実施してきました。農業分野のプロジェクトでは、灌漑(かんがい)施設の被害状況や重金属による土壌汚染被害についての現地調査を行い、農業生産性を高めるための支援事業に乗り出しています。農業政策食料省に所属するヤナさんも、こうしたJICAのプロジェクトに携わっています。

来日中、2人は農業の現場や企業も視察しました。日本の農業機械や技術を見て何が役に立つのかを判断したり、官民の関係者とのパイプを構築したりすることも、留学の重要な目的の一つでした。

立教大学のキャンパスを歩くブラディスラフさんとヤナさん

プログラムは2年間ですが、2人は1年目が終わる2025年夏に帰国し、2年目はオンライン受講で研究論文を完成させる予定です。帰国後真っ先に取り組みたいことは、学んだ知識を職場で共有することだといいます。

来日中に日本各地を訪ねた2人は、ウクライナから来たと伝えるたびに、「力になりたい」と温かい言葉をかけられたことが忘れられません。そして大学のフィールドトリップで訪れた広島のことも。

ブラディスラフ 「ヒロシマは警告と希望の象徴です。廃墟から生まれ変わった街は、最も恐ろしい大災害の後でも復興と平和的な発展が可能であることを示しています。唯一の問題は、世界の指導者たちが新たな悲劇を防ぐために、過去の教訓から学ぶ準備ができているかどうかです」

各国からの留学生たちと広島のフィールドトリップに参加したヤナさん(前列一番右)、ブラディスラフさん(後列一番右)=立教大学提供

ウクライナでは多くの都市が破壊され、561万人以上(2025年5月現在) が国外に避難しています。復興の道のりは長く、国際支援の根気強さも試されます。

ヤナ 「どんな戦争も、最後は交渉によって終わりを迎えます。平和が訪れた時、日本との関係がさらに深まることを期待しています。そして新たな両国関係の中で、私たちもこの留学で得た力を発揮できると思っています」

ブラディスラフ 「この世界は本当に小さく、私たち全員の『家』なのだと思います。それを意識することこそが、私がいま皆さんに一番伝えたい大切なことです」

戦争を苦しく悲しいものだけに終わらせず、ウクライナに変革をもたらしたい――。日本で多くの学びを得た2人は、その目標に向かって歩き出します。

scroll