途上国の病院に安らぎを 人々の心も彩るホスピタルアート

2025.09.30

アーティストの河野ルルさんは、病院に壁画を描く「ホスピタルアート」に取り組んでいます。無機質な院内を彩ることで、患者の不安や痛みを和らげ、医療従事者が誇りを持って働ける空間に変えることができます。JICAは、ルルさんとともに開発途上国の病院に安らぎを届けています。

完成した廊下の壁画の前に立つ河野ルルさん(ラオスのチャンパサック郡病院)

パステルカラーと柔らかな線。伸び伸びと描かれた草花、生き物、大自然……。河野ルルさんの壁画には、その空間とそこで過ごす人々を一気に明るくする魅力があります。

ルルさんが壁画を描くようになったのは2015年、世界一周でメキシコを訪れたことがきっかけでした。宿の経営者に「壁に絵を描くので無料で泊めてほしい」とお願いすると、快く承諾してくれて、宿のキッチンに地元の市場に並ぶ野菜を描くと、みんな大喜び。絵を描く楽しさに目覚め、帰国後に本格的に活動を始めました。

その後もアジアやアフリカを旅しては、病院や孤児院などの壁画をチャリティーで描きました。そこで目の当たりにしたのは、過酷な環境で病気や貧困に苦しみ、十分な教育の機会が得られない子どもたちの姿です。

アジア5カ国を巡って壁画を描くクラウドファンディングを企画すると、1カ月余りで400人以上が賛同し、目標を上回る額が集まりました。5カ国目のラオスでは小児病院の壁に描き、喜んだ医師たちがその写真をSNSに投稿しました。

その投稿が、JICA東南アジア・大洋州部の永谷紫織さんの目に留まりました。永谷さんはルルさんに連絡を取り、伝えました。「もう一度、ラオスに行きませんか?」

JICAは長年、政府開発援助(ODA)事業等を通じて開発途上国の医療施設の整備に協力してきました。しかし、予算が限られているODA事業の施設では、デザイン性の乏しい無機質な設計になりがちです。ラオスで新病院の計画を検討する中でも、JICAは「病院を建てても受診をためらう人々がいる」「医療従事者が疲弊している」といった課題を認識していました。

永谷さんは「人々の心に寄り添った人間中心のアプローチが必要でした」と振り返ります。

老朽化が目立っていた院内(ラオスのセタティラート病院)

そこで着目したのが、欧米で注目されているホスピタルアートです。2019年に世界保健機関(WHO)が発表した報告書でも、アートが健康に好影響を与えることが報告されています。待合室や病室の自然をテーマにしたアートが、患者の不安を和らげるだけでなく、血圧や呼吸を安定させて痛みを軽減したり、医療従事者の士気を向上させたりするのです。

とはいえ開発途上国での同様の調査は乏しく、JICAにとっても前例のない挑戦でした。そこでまず、ラオスの既存の病院で壁画を創作することになりました。青年海外協力隊の助産師としてラオスに赴任した経験がある永谷さんは、ルルさんに「金銭や物資の支援も大事ですが、人々の心をケアして豊かにすることも重要な国際協力。地元の人々に信頼され、愛される病院を作りたい」と伝えました。その訴えにルルさんは深く共鳴しました。

こうしてJICAの病院壁画プロジェクト「Wellness Art Initiative」がスタートしました。

プロジェクトの対象は、ラオスの首都ビエンチャンにあるセタティラート病院の小児科病室と、南部チャンパサック県にあるチャンパサック郡病院の母子保健棟。それぞれJICAの協力で建設され、特に1999年に建設されたセタティラート病院では老朽化が進んでいます。壁画制作は2025年1月上旬からそれぞれ約2週間をかけて行われました。

最初に病院を訪ねたルルさんは院内の環境に息をのみました。病床が足りず、出産直後の女性が廊下のストレッチャーに横たわり、母親がコンクリートの床で赤ちゃんのおむつを替えていました。さらに、患者の家族たちが床の上で寝泊まりしていました。

「病院食がないので、子どもが入院すると、お母さんが付き添います。すると家事をする人がいないから、家族みんなが鍋や炊飯器を持ってきて寝泊まりするんです。本当に疲れるだろうなと思いました」

絵を描くことで院内を明るくしたい。でも何を描こう? みんな何が好き? ルルさんは院内でさまざまな人たちに声をかけました。

海外で壁画を描くには、その土地の文化や信仰、価値観を理解し、形や色彩に細心の注意を払う必要があります。加えて病院にふさわしい居心地の良さや、患者の動線なども考えなければなりません。絵の具の保護剤には、蚊が媒介するデング熱の予防として、蚊よけの成分が含まれた塗料を使いました。

左:付き添いの母親と一緒に描く患者の少年 中:何度も描きに来た8歳の少女 右:医療従事者も仕事の合間に(いずれもセタティラート病院)

さらに重視したのは「共創」です。子どもの患者や家族、看護師、医師、地域の人たち……。興味深そうにのぞきこんでくる人たちに、ルルさんは「一緒に描こう」と絵筆を渡しました。輸血処置の直後、激しく泣いていた子どもたちも、絵筆を持つと、とたんに笑顔に変わりました。永谷さんらJICAのスタッフたちも一緒になって壁を彩りました。

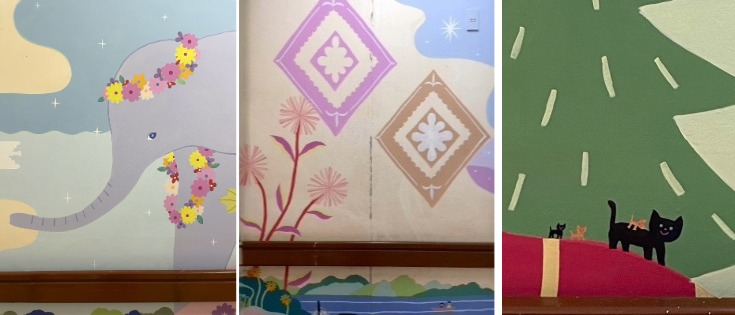

こうして完成した壁画には、ルルさんが得意な自然や動物のモチーフに、地元の世界遺産や伝統衣装の模様、院内で生まれた子猫の絵も加わり、みんな大喜び。殺風景で冷ややかだった院内は一変し、「美しい」「病院じゃないみたい」という声も相次ぎました。手術を終えたばかりの男性は、絵を見てにこやかな表情を浮かべました。「ここは私が描いたの」と誇らしげに語る医師もいました。

左:ラオスの人たちに身近なゾウ 中:女性の民族衣装の模様 右:壁画制作中に院内で子を産んだ母猫と子猫(いずれもチャンパサック郡病院)

壁画は患者や家族、医療従事者にどんな変化をもたらしたのでしょう。JICAは現地で約80人にインタビューを実施しました。

セタティラート病院の小児患者の親たちからは、こんな声がありました。

「今は部屋のどこを見ても怖くありません。前回ここにいた時は、(壁画ができる前の殺伐とした)壁を見ると鳥肌が立ち、顔を背けていました」

「(壁画は)注射を怖くないものに変え、子どもの気分を変えます。動物を数えると気分が変わります」

左:以前の診察室前 右:壁画完成後の診察室前(チャンパサック郡病院)

チャンパサック郡病院では、胎児への心配や出産に対する不安を感じがちだった妊産婦から「水田にいるような気持ちになります」という回答がありました。

「水田は描いていないのに、なぜ?」と思ったルルさん。永谷さんが解説してくれました。「地方に住むラオスの人々の多くは、自然の中で穏やかに農業をして暮らしています。水田のほとりに建てられた小屋で憩いの時間を過ごす光景は、彼らの日常的な安らぎの象徴です。水田にいるような気持ちとは、究極の安らぎを意味するのだと思います」。ルルさんは最高の賛辞だと感じました。

また、医療従事者にも、仕事の満足度やモチベーションが向上したという声が多くありました。子どもは診察を嫌がることもあり、信頼関係を築けないことによるストレスを訴える医師や看護師がいました。しかし壁画が完成してからは、小児患者が注射などの処置を怖がらなくなり、健康に関する情報も聞き出しやすくなったといいます。

「泣いてしまった子どもに『泣かないで。あなたが泣くと壁画の鳥さんも泣いてしまうよ』と伝えると、泣きやみます」

「患者は満足し、医療従事者に怒鳴ることもなくなります。これは私たちを心地よい気持ちにします。その結果仕事もスムーズになります」

左:以前の小児病室 右:壁画完成後の小児病室(いずれもセタティラート病院)

ルルさんは「壁画制作を通してさまざまな国や宗教に触れ、世界を平和な目で見られるようになれた」と言います。

「病院にいる人たちは日々、病や死に直面しています。壁画を通じてほんの少しでも、『応援しているよ』というメッセージを伝えることができれば。そしてかつての私自身のように、一緒に描いた子どもたちにとって、偶然の小さなチャレンジが何かに踏み出すきっかけになるといいなと願っています」

ラオスでの成果を受け、JICAは2025年度中にタンザニアとアンゴラでもルルさんと壁画制作を計画しています。アートを通じて、人々の心に安らぎと希望を届け、心の豊かさを創造するーー。この新しい試みは、大きな可能性を秘めています。

壁画完成後の記念撮影(セタティラート病院)

scroll