「きこえる」と「きこえない」をつなぐ架け橋 東京2025デフリンピック

2025.11.14

きこえない・きこえにくい人たちのためのスポーツの国際大会「デフリンピック」が2025年11月、日本で初めて開催されます。大会のビジョンには「“誰もが個性を活かし力を発揮できる”共生社会の実現」とあります。JICAが目指す、すべての人がスポーツを楽しめる平和な社会の構築ともつながります。大舞台を支える人々の姿から、大会の意義を考えます。

第23回夏季デフリンピックサムスン2017 =一般財団法人全日本ろうあ連盟提供

サッカーの審判が笛を吹きながら旗や手を上げ、ファウルの判定を伝えます。スタンドの観客たちは歓声の代わりに大きく手を振り、アスリートたちにエールを送っています。

「デフ(きこえない)」と「オリンピック」を掛け合わせた「デフリンピック」は、国際ろう者スポーツ委員会(ICSD)が4年ごとに開催する国際スポーツ大会です。ろう者は音や声による情報が分からないため、合図などが視覚で分かる「情報保障」が行われています。

きこえないというハンディは目に見えないことから、どんな不便があるのか、聴者には十分に理解されていません。それは日常のあらゆる場面でも同じです。デフリンピックには、ろう者への理解を国内外で広げる目的があります。

サッカー競技では審判も旗を使用 =一般財団法人全日本ろうあ連盟提供

大会は1924年にパリで始まりました。25回目の「東京2025デフリンピック」は100周年の記念大会で、2025年11月15日から12日間、約80の国と地域のデフアスリートが日本に結集して21の競技に挑みます。

開発途上国で障害者の社会参画に取り組むJICAには、この大会に関わる多くの人がいます。海外協力隊として派遣された国の選手に、通訳として同行する人。ボランティアの手話通訳として参加する人、かつて赴任地で指導した出場選手の活躍を見守る人……。

中でも、元JICA海外協力隊員の廣瀬芽里さんは日本デフ陸上競技協会理事として大会運営に深く関わり、日本での初開催を心待ちにしてきました。

先天性のろう者である廣瀬さんは学生時代、バックパッカーとして海外を旅し、各国のろう者と交流を深めました。開発途上国のろう者たちが仕事に就けず、社会に認められない窮状を知り、「聴者と垣根なく過ごせる社会にしたい」と協力隊に応募しました。

2013年から2年半、ドミニカ共和国・ラロマーナのろう学校で教壇に立ちました。気付いたのは、教師も親も「ろうの子は何もできない」と思い込んでいたことです。子どもたちは周囲の無理解の中で自信をなくしていました。廣瀬さんはそんな現状を変えながら、子どもたちに「いろんなことをあきらめなくていいんだよ」と呼びかけ、自立心を育てることに努めました。

海外協力隊としてドミニカ共和国で活動中の廣瀬芽里さん=廣瀬さん提供

帰国後、廣瀬さんはろう者の友人とNPO法人「Yes, Deaf Can!」を設立。イベントなどで資金を集め、起業したいろう者に小口融資をする自立支援を行っています。手話を広める一般社団法人「撫子寄合」もスタートしました。

「協力隊に応募する時は『ろう者にできるの?』と言われたこともありました。でもあきらめませんでした。苦労もありましたが、振り返ると私を派遣してくださったJICAへの感謝の気持ちでいっぱいです。後に続く、ろう者の協力隊員も増えてほしいですね」

廣瀬さんは手話を使って、そう話しました。

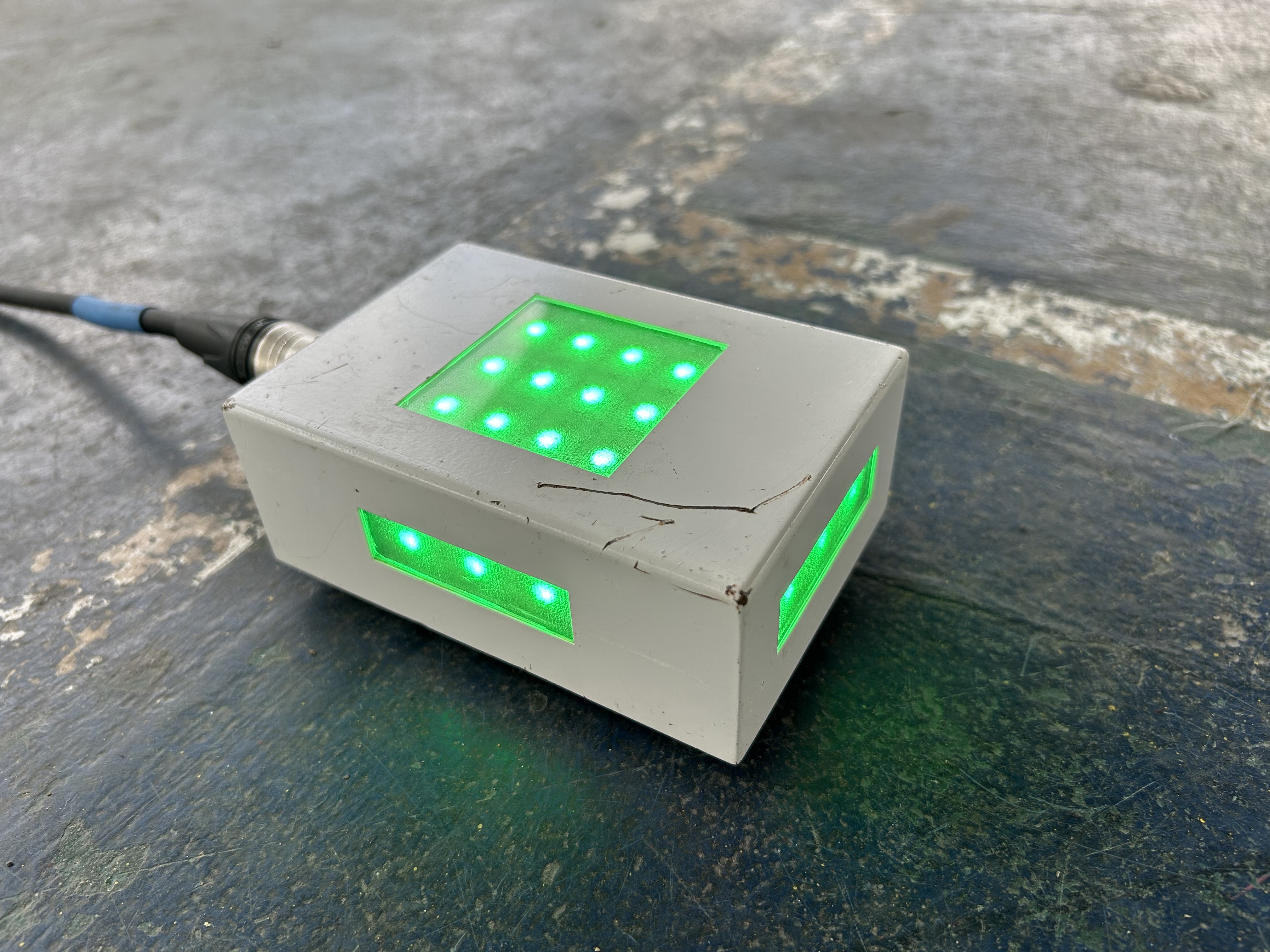

赤いランプは「オン・ユア・マーク(位置について)」。黄色に変わると「セット(用意)」。そして緑に変わる瞬間が「ゴー!(スタート!)」――。

大会では、光で合図を出す「スタートランプ」という機器が活躍しています。陸上のトラック競技などで使われます。開発者は、東京都立中央ろう学校高等部主幹教諭で同協会事務局次長の竹見昌久さんです。

きっかけは、ある女子生徒の悔し涙でした。聴者のいる試合に出場した彼女は審判の号砲がきこえず、他の選手たちが走り出すのを見てスタートを切らざるを得ませんでした。それを見た竹見さんは気付きました。「きこえる人だけができるスポーツは公平ではない」

スタートランプ=一般社団法人日本デフ陸上競技協会提供

スタートランプは日本ではスポーツ施設などで徐々に導入が進んでいます。しかし高額なため、開発途上国の選手や子どもたちが利用する機会はほとんどありません。

「ドミニカ共和国の子どもたちにも、これを使ってほしい!」

2024年秋。東京で開かれた国際大会に参加したドミニカ共和国のメレンシアーノ・クリストファー選手はスタートランプを見て、そんな思いを強くしました。彼は前回デフリンピックの男子200メートル金メダリストです。

ブラジルで開かれた第24回デフリンピックに参加し、男子200メートルで金メダルを獲得した、ドミニカ共和国のメレンシアーノ・クリストファー選手=廣瀬芽里さん提供

熱烈なオファーを受け、同協会の「スタートランプと世界を繫ぐプロジェクト」が動き出します。協力隊時代からクリストファー選手を知る廣瀬さんが両国をつなぎ、JICAもサポート。2025年2月、現地での寄贈式が開かれ、廣瀬さんや竹見さん、クリストファー選手も参列しました。

ろう学校ではデフ陸上教室が開かれました。廣瀬さんが振り返ります。

「スタートランプがパッと点灯した瞬間、子どもたちが一斉に駆けだして、本当に楽しそうに走っていったんです。クリストファー選手も感無量のようでした。彼はいつも聴者の陸上大会に出場していて、孤独だったのです」

クリストファー選手は「僕がロールモデルになって、僕に続く選手をたくさん増やしたい」と話したといいます。

ドミニカ共和国でのスタートランプ贈呈式=一般社団法人日本デフ陸上競技協会提供

ドミニカ共和国で開かれたデフ陸上教室=一般社団法人日本デフ陸上競技協会提供

東京2025デフリンピックの大会期間中、廣瀬さんはさまざまな仕事に携わります。

まずは、協会理事としての大会運営で、陸上競技に関わる約10人の国際手話通訳を統括する役目です。選手や関係者のコミュニケーション手段は手話ですが、国や地域ごとに異なるため、国際大会では国際手話が活躍します。

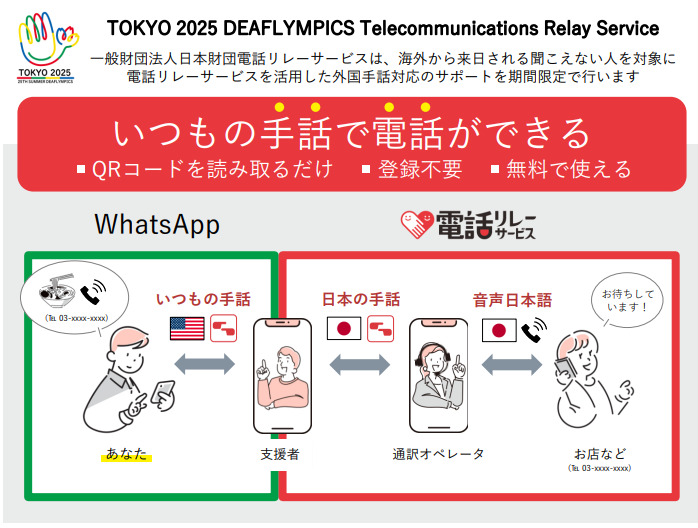

また、一般財団法人日本財団電話リレーサービスが今大会中に期間限定で実施する、電話リレーサービスを活用した外国手話対応サポートにも協力しています。これは日本で暮らす外国人ろう者が、母国から来た選手や観客を手話で支援する取り組みです。例えば、アメリカ人の依頼者がスマートフォンを使って、アメリカ手話のできる支援者に「レストランを予約したい」と伝えます。すると支援者は日本の手話で、電話リレーサービスの手話通訳オペレータを介して、予約の電話をします。

東京2025デフリンピックの期間中に実施される、電話リレーサービスを活用した外国手話対応サポートの仕組み=一般財団法人日本財団電話リレーサービス提供

「デフリンピックにはろう者の観光客も大勢訪れます。日本人はおもてなしが上手なので、安心して滞在していただけるように準備しました」

世界保健機関(WHO)によると、聴覚に何らかの障害がある人は世界に約4億3000万人います。これは約20人に1人の割合です。日常的に手話を使う人は100人に1人とされています。

今大会を通して、廣瀬さんは「きこえないって、こういうことなのか」という理解が広がること、そしてろう者の子どもたちが「将来デフリンピックに出場したい」「外国に行く仕事をしたい」と自信を持つことに期待しています。

国と国、人と人、「きこえる」と「きこえない」をつなぐデフリンピック。そこにはスポーツの力を信じる世界のろう者の願いがあります。

手話言語と文化について講演する廣瀬芽里さん=廣瀬さん提供

scroll