子どもの可能性を増やす支援者としての2年間(土井沙織 職種:障害児者支援)

2024.10.02

-

アフリカ大陸の南部に位置するボツワナ共和国では、現在31名のJICA海外協力隊員が活動しています。そんな中、7月25日に2年の任期を満了して2名の隊員が帰国しました。

帰国直前に、ボツワナで過ごした日々について現役隊員からインタビューさせていただきました。

本記事では、障害児・者支援隊員としてNGOキャンプヒル・コミュニティ・トラストに派遣された土井 沙織さんのお話を紹介します。

早速ですが、土井さんの主な活動内容を教えてください。

特別支援小学校と職業訓練校を含んだコミュニティを運営するNGOで活動していました。

ボツワナのカリキュラムでは図工、運動、音楽等をまとめてアートと呼んでいるのですが、アートを通して障がいのある子どもたちの生きるためのスキルを育むことが要請の大きな目標です。

アート作品集を制作したり、絵画コンテストに出品したりするなど、子どもたちのモチベーションを高められるような取り組みを企画しました。

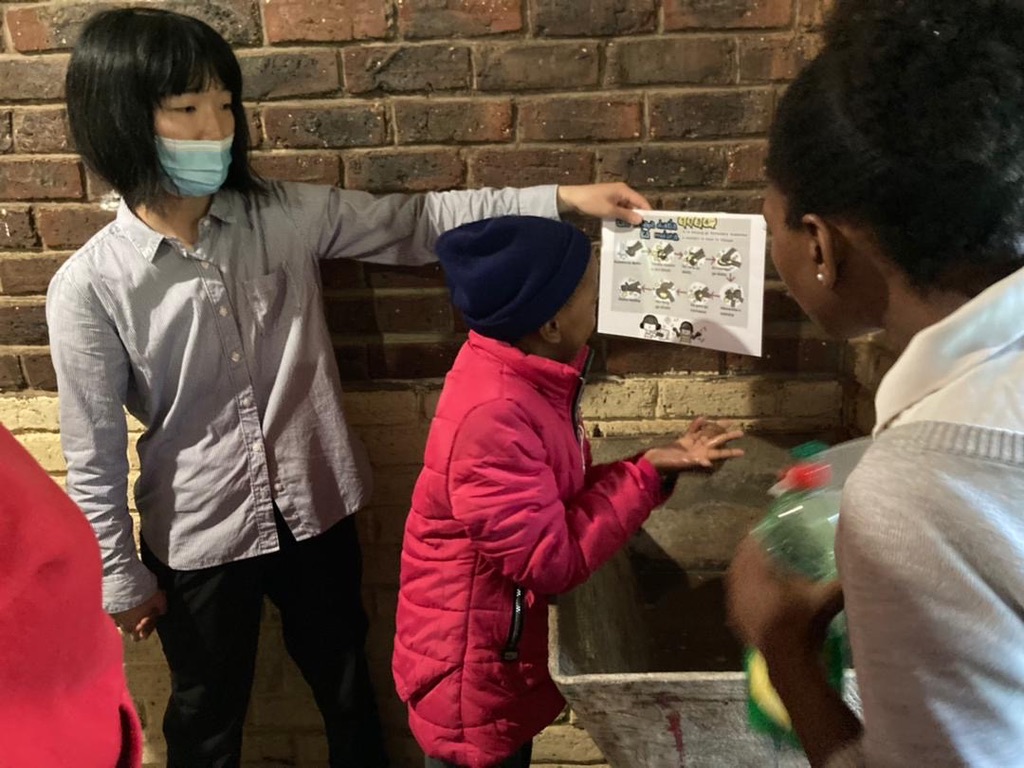

また、余暇活動支援と衛生指導(手洗い指導)にも力を入れました。

障がいのある子どもたちは自分ひとりでできることが少なくなりがちなので、卒業後も自分でできる好きなことを見つけてもらうのが目的です。学校に隣接した寮に住んでいて、平日だけでなく週末も敷地内で過ごす子がいるのですが、彼らを対象にアートや運動などの活動を企画しました。

衛生指導は、ライフスキルの一貫で必要だと感じ取り組みました。

手洗いはコロナ禍では行われていたそうですが、逆に『コロナ対策』としてしか手洗いが浸透していない状況に危機感を覚えたんです。コロナの流行が落ち着くと同時に手を洗わなくなっていってしまいました。

他の伝染病や食中毒など、コロナ以外の理由でも洗う必要性を浸透させなければいけないと思いました。

障害児・者支援におけるボツワナの現状について教えてください。

障がいや病気の有無などの違いや課題を超えて同じ環境で学ぶインクルーシブ教育や、日本の特別支援学級にあたる特別授業を行うスペシャルユニットを設ける学校が少しずつボツワナでも増えてきています。

しかし、ただでさえ失業率の高いボツワナで、障がいのある人たちの就労受け入れ先や就労に伴うサポートが非常に乏しいことが大きな課題です。

また、特別支援の先生なら必須の、障がいに関する基本的な知識が備わっていないこともしばしばありました。この障がいのある人に対してはこうする、と決めつけない良さが出ることもありますが、教育者としては専門性が足りないと感じます。教員養成制度もより整備される必要があるように感じます。

活動する上で直面した困難や、それを乗り越えた方法があれば教えてください。

アートの授業を実施するにあたって、美術のスキルを教えるというよりも、子どもの能力を高めるために『目的を持って何かを作ってみる』というアプローチで授業を計画しました。

これまで実施されていた授業では、ぬりえの紙を渡して終わりのようなことがありました。しかし、本来の目的は手の運動になるとか、色を使うことで色彩感覚を養うといったことです。目的を意識できるように授業を設計しました。

ただそこで、うまくできない子たちに対して、先生が代わりにやってあげてしまうことがしばしばありました。

サポーティブな同僚なのはとてもありがたいですし、先生たち自身もアートに興味を持ち、ついやりたくなってしまうのは嬉しいことですが、子どもたちに手を動かしてもらうことが重要なので本末転倒です。

綺麗にできる子もできない子も、その子の発達段階に応じてやることが大事です。

同僚には授業の目的を再度伝え、それでもうまくいかないときは児童の手を取って触らせる、など自分でやってみせました。

大人のための作品作りではないですし、その子が何も出来なさそうに思えても、どこかにできることがあります。

ボツワナに来てよかったと思う瞬間、出来事はありますか?

前述したアートの授業を通して、子どもたちの出来ることを増やせたことです。

何年もその子を見ていた先生から、「こんなところは初めて見た」と言われたことがありました。発話もなく、字を書くこともできなかった子が、筆を持たせたら現地の先生も驚くような絵を描くことができたんです。

少しでも私がここに来た意味があったのではないかと思いました。

これから協力隊に参加する隊員や応募を考える方へのメッセージ、アドバイスをお願いします!

配属先で何か大きな成果を出せたらもちろん素晴らしいですが、日々同僚や地域の人たちと過ごすだけで、ふとした瞬間に相手に何か考えるきっかけを与えたり、相手に喜びを与えたりすることができます。それだけで派遣された意味があると思います。

また、例え活動した内容が帰国後に根付かなかったとしても、経験が全くないことと一度経験があることでは違います。いずれ現地の方々が何かアクションを起こすとき、選択肢が増えることはとても意義があります。

明確に派遣国でやりたいことを達成できたら、何かが残せたらとても素晴らしいけれど、日本人が現地の言葉を話したり現地のご飯を食べたりするだけで喜んでくれる人がいます。ですので、何より元気で2年間、派遣国の良さを見つけて過ごすことが大切だと思います。

インタビュー・文:藤井ゆきこ(ボツワナ派遣、マーケティング隊員)

scroll