意識改革のために仕組みをつくる(杉山真美 職種:廃棄物処理)

2024.12.19

アフリカ大陸の南部に位置するボツワナ共和国では、現在32名のJICA海外協力隊員が活動しています。そんな中、10月17日に2年の任期を満了して7名の隊員が帰国しました。

帰国直前に、ボツワナで過ごした日々について現役隊員からインタビューさせていただきました。

本記事では、廃棄物処理隊員としてクウェネン県庁に派遣された杉山真美さんのお話を紹介します。

杉山さんの主な活動内容や、任期中に取り組んだことを教えてください。

首都から60キロほどのモレポロレという街で、ごみの埋立地の運営支援をしていました。

ここはボツワナで最も大きい埋立地なのですが、ごみ回収率の低さによる不法投棄や、リチウム電池の破棄による火災といった問題が起こっています。

廃棄物管理には4つのステップがあり、発生源、収集運搬、中間処理、最終処分に分けられます。それらのステップそれぞれにアプローチする形で活動を行いました。具体的な活動を3つ紹介します。

1つ目は「ごみ組成調査」です。

どんなごみが全体の何%を占めるのか、例えばカンが何%、ペッドボトルがどれぐらいなどというデータを調査し、まず数字で現状を見せられるようにしました。

結果、一度数字で根拠を出したことで、どんなごみを減らすことが全体的な結果に繋がるのか、という現状を捉えた対話の土台ができました。

また、企業や大学からの問合せにも対応できるようになり、協働の可能性が広がったと思います。

2つ目は「ごみ山の高さ調査」です。

ごみの埋立地にはごみ山の高さ規制があり、15mに設定されています。ただ、規制はあるものの現状どれぐらいまで到達しているのかが把握されていなかったので、現状を調査しました。

その上で残余年数の推定をしましたが、残念ながらただその年数を受け入れるだけでその次のアクションに繋げてもらうことはできませんでした。今後、活用してもらえることを期待しています。

3つ目はリサイクルを目的とした「紙の排出源分別」です。

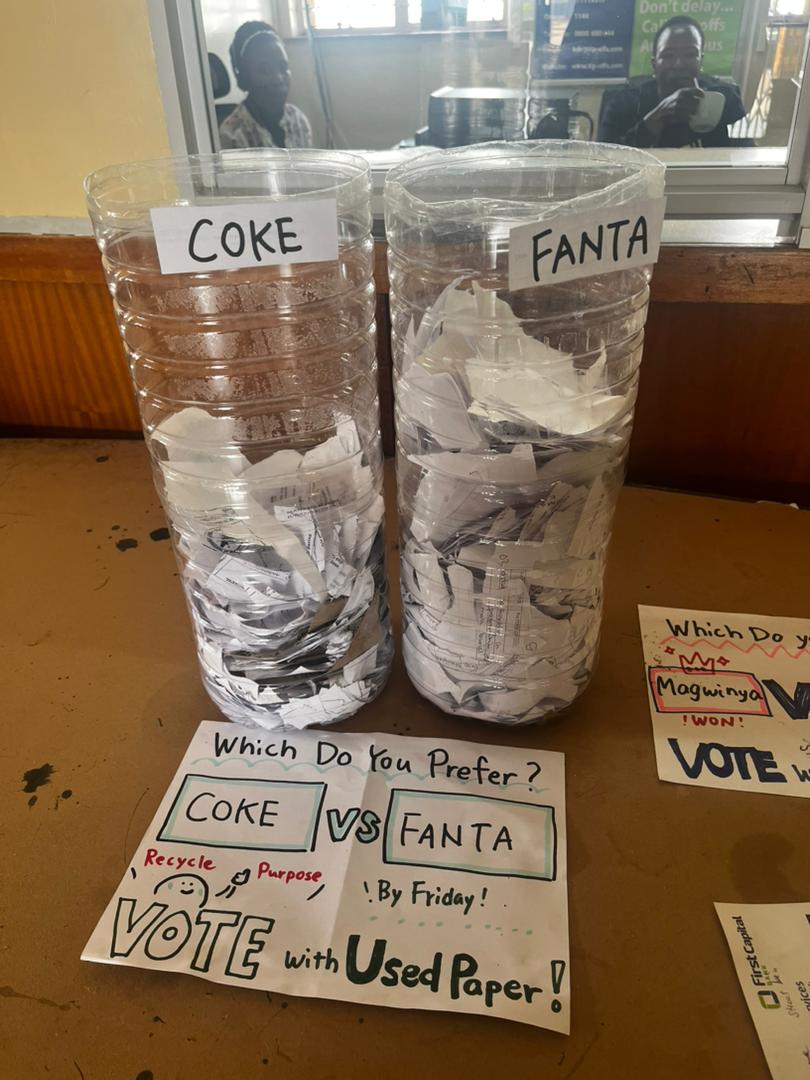

紙はそのまま捨てられてしまうことが多いので、「コーラとファンタ、どっちが好き?」などの質問に不要になった紙で投票する方法を取り、楽しんで紙の分別に取り組んでもらえるようにしました。

結果同僚の間でもよく話題に上がるようになり、自発的に古い書類を処分してリサイクルするよう県庁全体に働きかけてくれました。

当初は3ヶ月間限定のパイロットプロジェクトでしたが、民間企業と本契約を結んで県庁の他事務所にも拡大することが決定されました。

ここに挙げたのはごく一部の例で、他にもごみの収集時間の効率化やリチウム電池回収の啓発など、様々な施策を行いました。

うまくいったものも、思うように成果がでなかったものもあります。

派遣される前のキャリアについて教えてください。

ごみ焼却発電施設を建設・運営する環境プラントメーカーで技術職として、主に施設の基本設計と技術企画をしていました。

大学では生物工学を専攻していたので、環境という軸で会社を選びました。

ただプラントメーカーではごみの中間処理に関わることが主でしたので、収集や埋め立ては未経験でした。

なのでごみ埋立地に派遣されるにあたっての不安もありましたが、思い切って挑戦しました。

海外には元々関心があって、大学生のときに海外ボランティアに参加しました。

ただそれは2週間などの短いスパンだったこともあり、現地の人にとっても、自分にとっても非日常で終わってしまったことが心残りでした。

社会人になって、経験も知識もつけた上で、よりそのコミュニティに入り込む形で貢献したいと思い、協力隊を選びました。

ボツワナで活動する上で大変だったことはありますか?

私は、行動を通してマインドセットが変わるものだと思っています。そしてそれは一瞬で変わるものではありません。だからこそ、行動を継続できるような仕組みを整えることが大事だと感じています。

ですが、やはり現地の人は目先の問題に目がいってしまいがちで、仕組みというソフト面を変える必要性を伝えることに苦労しました。

例えば、活動する上で、予算を「透明なごみ袋の購入に使う」のか、「ごみ箱の購入に使う」のかという議題がありました。

私は少し高くても透明のごみ袋を買うのがいいと主張しました。いつも使っている黒い袋に入れてしまうと、収集する時にミックスされてしまいますし、何が入っているか外からわかりません。

しかし、わざわざ高い袋を買う理由は中々理解してもらえませんでした。

ですので、ごみ箱をただ置くだけではなく、「ごみは決まった場所に捨てなければいけないという習慣を育てなければうまく機能しないこと、ごみを可視化するような取り組みを通して人々のマインドを変えていく、教育をする必要があることを説明しました。

ただ、こういった議論は平行線になってしまうことも多かったです。

こういったすれ違いは、自分とボツワナ人の価値観の違いが理由の一つだと思います。

私はできる範囲で小さく、一つずつ取り組んでいきたいんです。一方でボツワナ人の多くは最初から大きく、ナイスなことをしたい。

もちろんそれは理想ではあるんですが、現実的ではないことも多いですよね。

小さい範囲で継続できる仕組み、ソフト面をつくりたい自分と、ハード面ーーー 例えば活動するための車を購入したい、という彼らで話し合うことはよくありました。

ボツワナに来てよかったと思う瞬間、出来事はありますか?

ボツワナ人の優しさや、他人を見捨てないところに何度も救われました。

約束を忘れられたりドタキャンをされたり、尊重されてないなあと感じる場面は多くて、正直ストレスが溜まることも多かったんです。

それである日感情が爆発してしまって、泣いて怒ってしまいました。

その後冷静になって謝りましたが、ついさっき感情的になってしまった私に対して、あなたが傷つくことはないよ、泣かなくていいよとフォローしてくれました。

また近所の人と買い物に行ったものの、私が財布を家に忘れてきてしまったことがありました。

財布を取りに帰るのでタクシー代だけ貸してくれないか、とお願いすると、知り合いに電話してわざわざ送金してもらった上で、お金を貸してくれたんです。

しかも200プラ(約2,200円)という、彼らにとっては大金をです。

どうしても私は「人に迷惑をかけてはいけない」「煩わせてはいけない」と思ってしまっていて……自分だったら、困っている人に対して迷わず同じような行動ができるかな?と考えました。

これから協力隊に参加する隊員や応募を考える方へのメッセージ、アドバイスをお願いします!

自分の心のワクワクにぜひ従ってください!

来れない理由や行かない理由は挙げやすいと思いますが、不安に思う理由の中にも行きたい理由があれば、それに従ってみてください。

私は協力隊でボツワナに来てよかったと思います。派遣前は、会社に現職参加や自己啓発休職の制度はありませんでしたが、会社に交渉して現職参加を適用してもらえました。

キャリアが途切れてしまう不安もありましたが、学生の頃の自分のワクワクを貫けてよかったと思っています。

インタビュー・文:藤井ゆきこ(ボツワナ派遣、マーケティング隊員)

scroll