デザインを通して、ボツワナから貰ったものと残せたもの(塩山あゆみ 職種:デザイン)

2025.02.24

帰国直前のJICA海外協力隊隊員へ、ボツワナでの日々を振り返ったインタビューを実施する本シリーズも開始から約11ヶ月が経ちました。

今回は、デザイン隊員として首都ハボロネにあるボツワナ国立博物館へ派遣された塩山あゆみさんを紹介します。デザイン隊員という、協力隊の中でも珍しい職種では、どのような活動をされたのでしょうか?

塩山さんの主な活動内容を教えてください。

ボツワナ国立博物館では、コレクションの保管やボツワナ各地にあるモニュメントの管理、シンポジウムの開催など多岐にわたる事業を行っています。

実は博物館自体は改装のために数年前から閉館していて、私が着任した2023年にやっと新しい建物が完成したところでした。そのため現在でもまだ常設展は一部を除きオープンしておらず、博物館の展示の仕事というよりは、主催する事業やイベントのためのデザイン制作をしていました。

制作物の質の向上と、同僚デザイナーへの技術移転が大きな活動目標です。

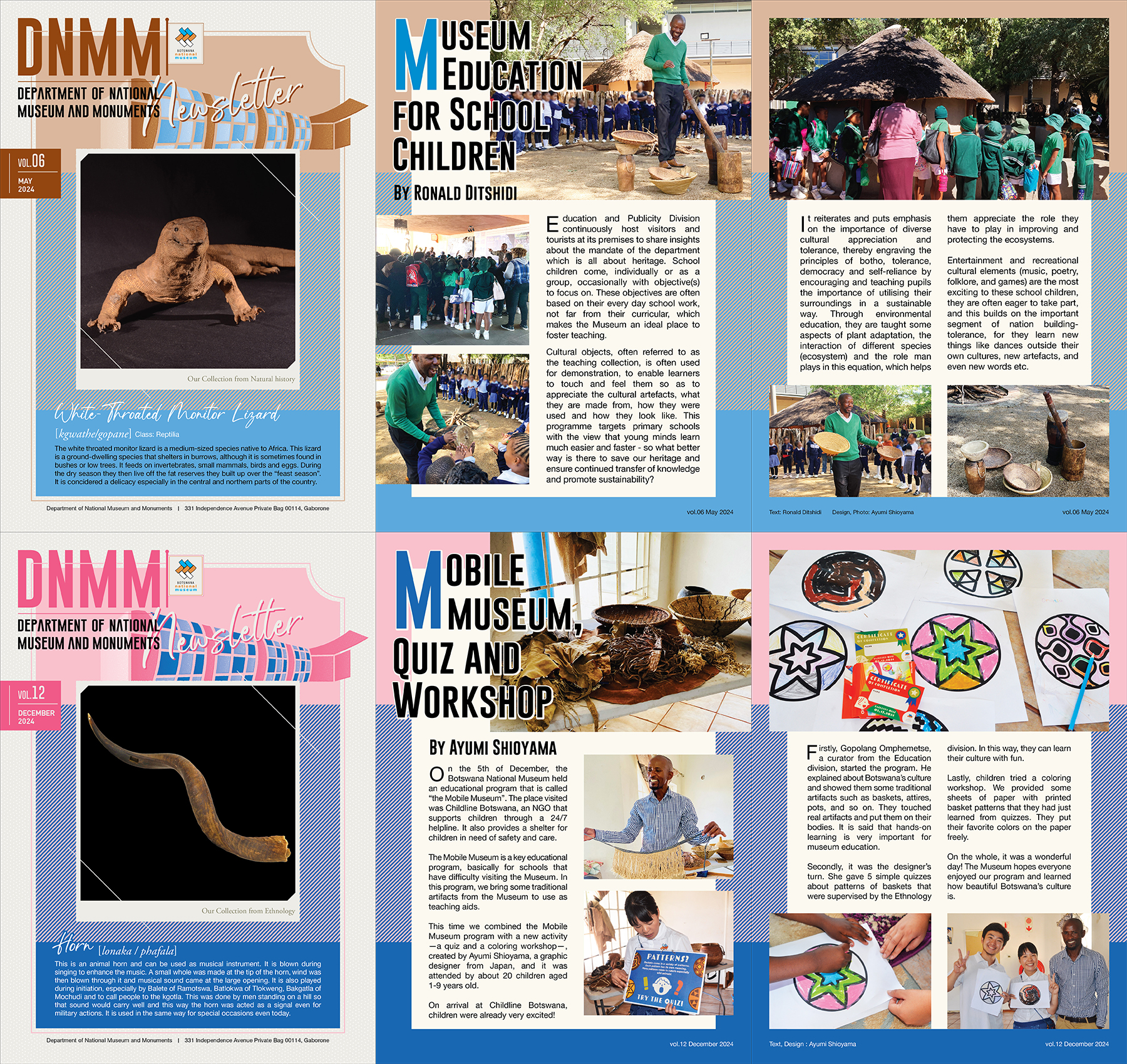

また、ニュースレターの作成にも注力しました。

ニュースレターは博物館のコレクションと活動の紹介を目的に始めたものです。

以前は機関誌を発行していたものの出版が止まってしまっていて、博物館の動きを外部に見せる媒体がありませんでした。

外から見ると、閉館中で何もやっていないように見えてしまうのがもったいないと思い、オンラインニュースレターという形で博物館のFacebookページで発信することにしました。

ニュースレターは同僚デザイナーに引き継ぎましたが、今後同じ形で続けていくのは難しいかもしれません。しかし、ニュースレターをきっかけに、以前はあまり活用されていなかったFacebookを、広報スタッフが再び動かし始めてくれました。

博物館の活動を外部に発信したいというのが最初のモチベーションだったので、目的は果たせたんじゃないかと思います。

博物館以外での活動もよくされていますが、印象的だった取り組みを教えてください。

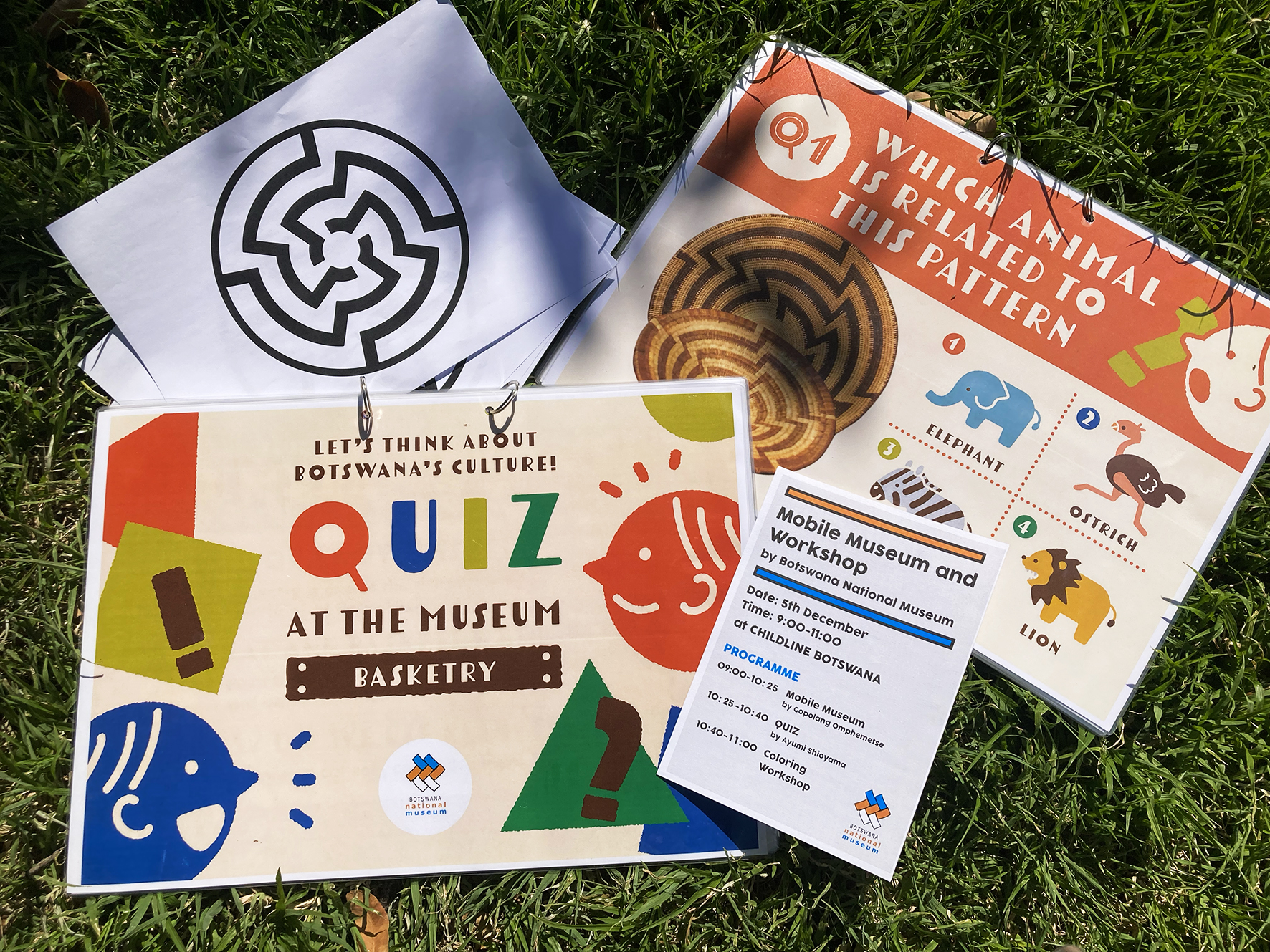

博物館教育事業としてワークショップの開発と「モバイルミュージアム」という取り組みを実施できたことです。

モバイルミュージアムは、博物館にアクセスしにくい地方の学校を対象としたいわゆる移動博物館と呼ばれるものですが、本年度は出張予算の都合で実施が難しい状態でした。地方ではなく首都の小学校に出張することも考えましたが、本来博物館へのアクセスが難しい人に届けることが目的のため、悩んでいたんです。

そんなとき、子どもの保護施設で活動する隊員(青少年活動)の報告を聞いて、家庭環境に困難を抱える子どもたちに体験を届けるのはどうかと考えました。

工芸品に触れたり、ボツワナの伝統工芸であるカゴのモチーフあてクイズや塗り絵など、子どもたちも積極的に取り組んでくれました。

日本の博物館で働いていたときも博物館の教育普及活動をしていて、展示品にまつわる知識を解説したワークシートを作成していました。その経験が活かせたのではないかと思います。

また、JICAとボツワナの森林局によるJICA技術協力事業「マスタープラン策定を通じた森林・草原資源の保全と持続可能な利用のための能力強化プロジェクト」へのデザイン協力も印象に残っています。

私は同技術協力事業の9つあるパイロットプロジェクトのうち、ボツワナの北部にあるカサネ・チョベエリアで実施された「エコツーリズム」プロジェクトに携わりました。

これは住民参加型のもので、地域住民にトレーニングを受けてもらい、住民の言葉で彼らの文化や生活を説明、ガイドしてもらえるようにするというものです。

その中で、住民による説明の際に使用するパネルを制作しました。

自分の作ったものがボツワナに残るというのは純粋に嬉しかったですし、何より印象に残ったのは完成したパネルが届いた日です。現地住民たちがパネルを囲んで、歌って踊っていたんですよ。これまで色々なデザインを担当してきましたが、彼らのように全身で喜びを表現されたのは初めてでした。

実は当初、パネルに使用する写真に写っている人が、それを設置する村の人と対応していないところもあったんです。しかし現地スタッフから「絶対に掲出する村とパネルに写っている人は対応させたほうがいい」という強い意見をもらい、撮り直しを行いました。

結果的に、お披露目の日に住民はパネルに写っている自分や家族、友人を見て喜んでいて、撮り直して正解でした。

パネルを作ることが目的ではなく、住民に活用してもらわないと意味がありませんし、彼ら(使い手)が気に入らないと意味がないということを改めて学びました。

活動する上で、日本とボツワナの違いを感じる部分や、大変だったことはありますか?

国内外から来客があるシンポジウムや、すでに準備に取り掛かっているイベントが開催まで1週間を切るほどの直前にキャンセルされたときは驚きましたね

逆に直前にイベントが決まることもあって、イベントごとによく振り回されました。

ボツワナの好きなところを教えてください。

前述したように急なスケジュール変更も多いボツワナで、つい「なんでもっと早く言ってくれないの?」と同僚に不満を漏らしてしまうこともありました。

しかし、逆に私が急ぎの依頼ごとをお願いしたときには、文句を言わず受け入れてくれるんです。困っている人がいたら相手を責める前に助け合うということが当たり前の文化なんだなと感じて、自分のとってしまった態度が恥ずかしく、悪かったなと反省しました。

あまりイライラしているところも見かけないし、大らかに助け合うところが好きです。すぐにイライラしてしまう私は、よくボツワナ人から「ノーストレス、リラックス」と宥められました。

また、私はボツワナでMmapula(マプラ)という現地語の名前で同僚から呼ばれていました。

MmaはMrs.のような女性の敬称で、Pulaは雨を指します。年間降水量の少ない乾燥したボツワナでは、雨は特別な言葉なんです。

私が初めて配属先に訪問した日の天気が久しぶりの雨の日で、博物館の館長が「あなたは雨を連れてきてくれたんだね」と言ってこの名前をつけてくれました。

帰国直前に開かれたお別れ会の日の天気も雨で、ボツワナでMmapulaという名前をもらったことに特別な縁を感じました。

彼らにとって特別な存在である雨が入っているこの名前がとても大切になりましたし、日本に帰っても雨が降ったら、きっと彼らを思い出すんだろうと思います。

これから協力隊に参加する隊員や応募を考える方へのメッセージ、アドバイスをお願いします!

協力隊として活動する中で、困難な場面もたくさんあると思いますが、他の協力隊員や、JICAのVC(ボランティア・コーディネーター)さん、同僚、ご近所さんなど、たくさんの人に助けてもらえます。日本にいると、人を頼ったり、助けを求めたりするのが難しく感じがちですが、協力隊生活では特に一人で抱えすぎずに周りに頼ることが大切です。

環境や文化の違いを難しく感じることもありますが、最終的にどう捉えるかは自分次第です。

日本では体験できないことがたくさんあるので、私は非常に楽しい2年間でした!

ぜひ皆さんもいい2年間を送ってください。

インタビュー・文:藤井ゆきこ(ボツワナ派遣、マーケティング隊員)

scroll