東ティモールの農家4名が日本で農業・養鶏研修を行いました

2024.08.27

2024年6月23日から7月2日、JICAの草の根技術協力事業(パートナー型)を実施中の有限会社ドンカメが日本での農業・養鶏研修を実施しました。参加者は東ティモールの南岸にあるビケケ県の農業グループのリーダー等4名で、栃木県芳賀町を中心に実践的な農業研修を受けました。

研修ではトマトやナスなど東ティモールでもよく栽培される作物の栽培技術のほか、コンポストづくりによる循環型の農業についても学びました。この事業では農業や養鶏による収入向上が期待されており、参加者の所属する農業グループでは販売による収益が出ています。

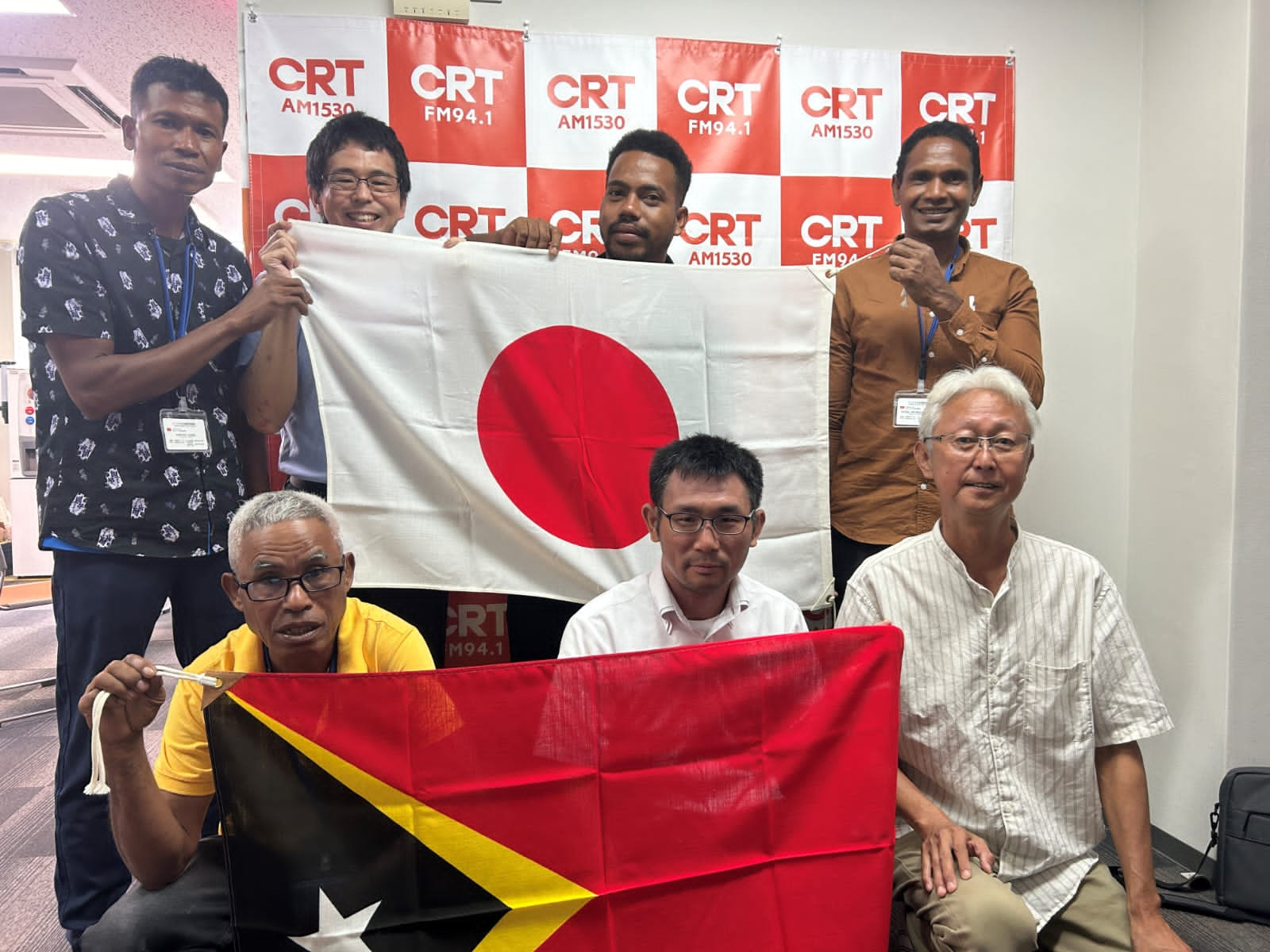

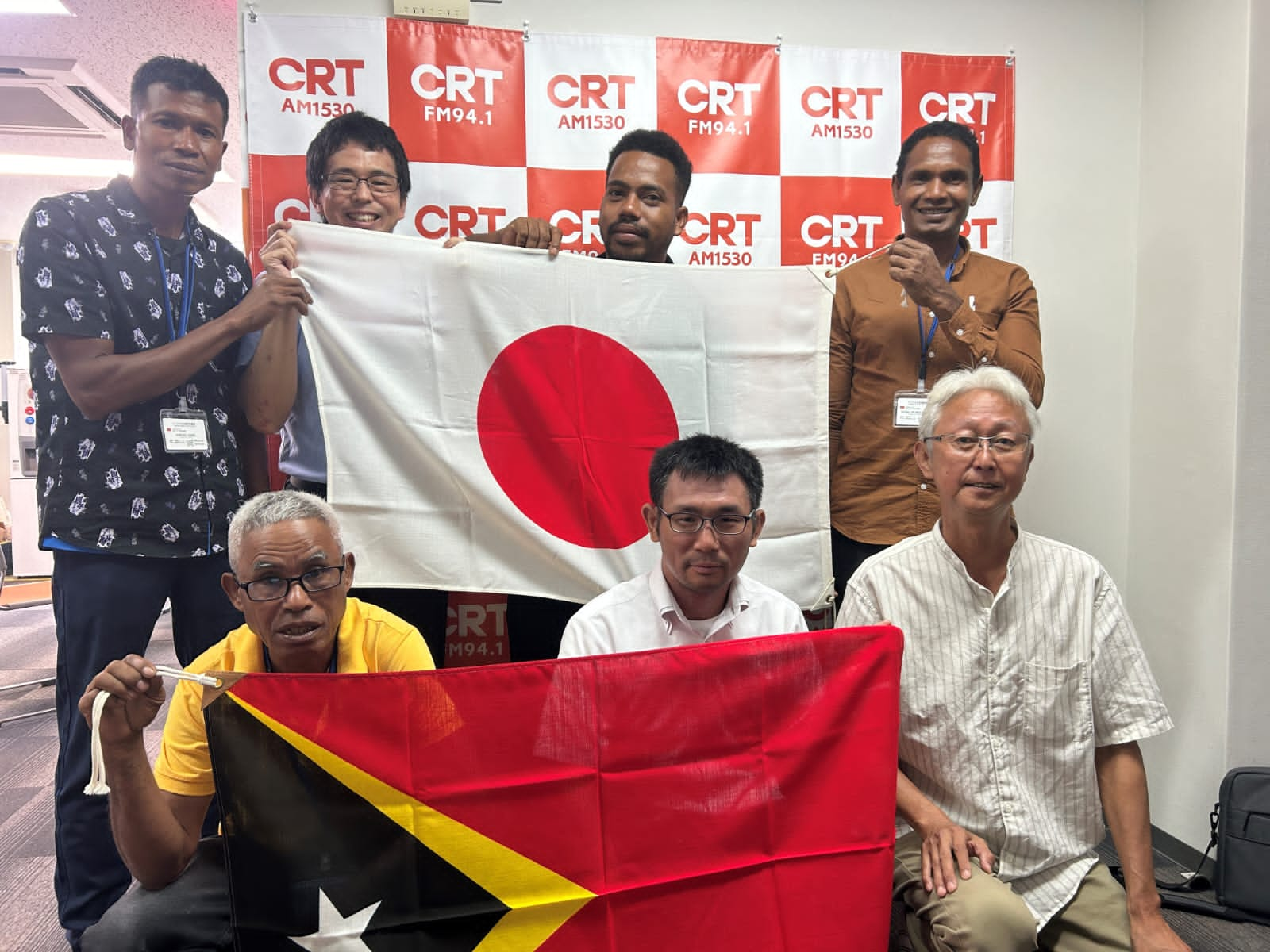

研修では、道の駅の視察や小学校の学校給食について学ぶなど、生産物の利活用についても広く学びました。また、地元ラジオへの出演や、東ティモールの映画の上映会を開くなど、日本の方の国際理解を深める機会にもなりました。

サツマイモ苗床説明@爽菜農園、小野寺幸絵氏と

ピーマンの誘引作業実習@爽菜農園

カボチャの摘芯作業@爽菜農園)

トマト農家視察

トマトのわき芽取り@爽菜農園

有機野菜栽培農場視察(帰農志塾)

東ティモールドキュメンタリー映画上映会および事業報告会@芳賀町町民会館

ドンカメ視察@ドンカメ堆肥センター

報告会にて

ラジオ放送出演@CRT栃木放送

生徒と学校給食を食べる@芳賀北小学校

ジョセ・フェレイラ・ピント氏

(ヴィケケ県ヴィケケ市カムナサテヘン農業グループ長)

今回の本邦研修に参加できたことに、感謝申し上げます。

私は、農業学校で農業について勉強し、自分で組合を作って農業で地域を盛り上げたい、という思いがありました。卒業後、地元に戻り、新しくグループを組織しましたが、初めての取組みなので、どのように進めたら良いか試行錯誤しながら活動していました。その際、村農業普及員の紹介でドンカメプロジェクトの活動参加を勧められ、いいきっかけになればと参加し始めました。

ドンカメプロジェクトチームの皆さんから、現地そして本邦研修を通じて、農業の基本的知識や栽培技術をより深いレベルで学ぶことができていると実感しています。

本邦研修では、農家さんの圃場視察や、トマトやナスなど色々な野菜の栽培管理に関する実習を経験しました。元気で大きな野菜を育て、収量を上げるために細かい栽培管理が大切であることを知ることができました。

今回の研修で特に興味を持ったのは、サツマイモの苗取りと堆肥作りです。苗床を作ってサツマイモのつるを増やし、それを苗として定植すること。堆肥枠を作り、そこに草や落ち葉などの有機物を原料として投入し、1ヶ月に1回切り返しを行い、3回以上切り返すと堆肥が作れることを初めて知りました。堆肥は、「畑から取れた物は畑に還す」という循環の流れを作るためにも大切であることも教えて頂きました。

今後は、自分が学んできたことを、グループ内だけで完結するのではなく、地域の人にも日本の農業技術を広めていきたいです。そして、農業を通じて、より豊かな生活が実現できるよう、これから野菜をたくさん栽培し、販売していきたいと思います。

マルティンス・ゴメス氏

(ヴィケケ県ラクルタ市ハブラス農業グループ長)

今回の本邦研修に参加できたことに、感謝申し上げます。

私が住むラクルタ市は、立地的条件が悪く他国の支援もほとんど入っていません。そのような条件下でも、ドンカメとプロジェクトチームの方々がJICA草の根技術協力事業の農業対象地として選定して下さり、本当に感謝しています。

私たちのグループは、主にトウモロコシを栽培し、野菜についてはただ種を蒔いて、時期が来たら収穫し、ほとんど自分たちで食べる分ほどしか作れていませんでした。

現地でドンカメから野菜栽培の基本的な知識や技術を学び、少しずつ野菜を販売できるようになってきた頃、本邦研修に参加する機会を得ました。

研修先の有機農家「爽菜農園」での圃場実習を通じて、野菜を大きく元気に育てるために、どのような点に注意して各野菜の栽培管理を行えば良いのか、より詳しく知り、技術を学ぶことができました。野菜はきちんと栽培管理することで、収量増加に繋がることを強く実感しました。

また、日本で農家の方々に話を聞き、ただ漠然と仕事として「農業」をやっているわけではない。日頃から様々な情報を収集し、毎年新しい取組みを試みるなど、探究心を持ち続けていることに、とても刺激を受けました。今回の研修で学んだ養鶏や堆肥作りなど、野菜栽培のほかにまだ現地でやったことのない取組みも、たくさん挑戦していきたいと考えています。

今後は、これまで以上に野菜の作付けを増やし、色々な野菜を圃場で栽培すること。野菜の栽培管理を適切に行い、収量を増やしてより多くの野菜を販売し、グループに所属するメンバーそれぞれの生計向上に繋げていきたいです。

アニバル・ド・ロザリオ・アマラル氏

(ヴィケケ県ワトラリ市デントリ農業グループ長)

今回の本邦研修に参加できたことに、感謝申し上げます。

これまでは、他団体からの支援があっても、資金や物資配布のみで中々結果に結びつかないことが多かったのですが、JICA事業を通じてドンカメから直接農業や養鶏の知識や技術を学び、今は少しずつ結果も出始めている中での研修参加となりました。

本邦研修では、農業の基本的知識や技術、日本の様々な取組みについて多くのことを体験することができました。

野菜栽培の教科書を使った座学、有機農家でトマトやナス、キュウリやカボチャなど色々な野菜の栽培管理を実習し、どんなことに気をつけて作業しなければいけないか、より深く理解することが出来ました。

滞在した栃木県芳賀町では、地元農家が生産した農作物を、学校給食という形で地元の子供たちへ提供していました。生徒と一緒に給食を食べたり、交流会も設けていただくなど、とても感銘を受けました。私の地元でも、学校給食の食材として野菜や卵を提供してほしいと依頼が来ています。地域の子供たちの栄養改善にも学校給食は大切であると考えており、その期待に応えられるように、たくさん野菜を栽培し、養鶏場で鶏を増やし、卵もたくさん採れるようにしていきたいです。

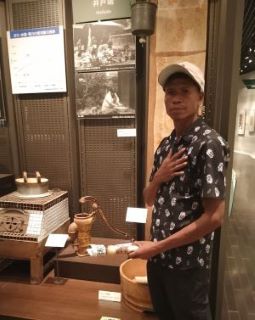

また、日本の歴史や文化についても学ぶ機会がありました。特に第2次世界大戦時は、東ティモールにも日本軍が駐留していた歴史もあるため、大変興味深かったです。

今後は、自分たちのグループが地域のモデルとなり、学生や地域住民が、農業に関する知識や技術を学ぶトレーニングセンターのようになることを目指していきたいと考えています。そして、若者が農業に興味を持ち、農業で稼いで生計を立て、首都や海外に出なくても暮らしていける未来を目指したいです。

アウグスト

・ダ・シルヴァ氏

(ヴィケケ県ワトカラバウ市ハナリ農業副グループ長)

今回の本邦研修に参加できたことに、感謝申し上げます。

農業の基本的知識、野菜の栽培管理技術、養鶏、堆肥作りと使い方など、今回の研修を通じて多くのことを経験し、学ぶことができました。

農業の基本的知識については、野菜栽培の教科書の読み合わせを行いました。播種、育苗、定植におけるポイント、各野菜の栽培のポイントや栽培管理を行う上での注意点などを一つ一つ確認しました。

野菜の栽培管理技術については、有機農家の圃場にて、各野菜の栽培管理作業を実習形式で学びました。トマトの苗の定植、支柱立て、誘引、芽掻き作業。ナス、ピーマンの支柱立て、誘引作業。キュウリの摘芯、カボチャの受粉、サツマイモの苗取りと定植など、初めて行う管理作業もありました。実習時、農家の方から作業をやる意味や、注意するポイントを丁寧に説明して頂き、理解することができました。

養鶏については、日本式平飼養鶏(鶏の生態、鶏舎での飼育方法、採卵、給餌、病気対策など)について、テキストで学びました。また、発酵飼料づくりも実際に体験させていただき、日本では食品残渣がたくさん出るので、それらを原料として有効活用していることも学びました。

堆肥作りと使い方については、堆肥枠の作成方法、堆肥の原料となるもの、切り返し作業、元肥と追肥という施肥の方法について学びました。現地では、堆肥の原料となる有機物(草や落ち葉、牛糞など)がたくさんありますが、堆肥にして使ったことは今までなかったので、これから実践して畑で使って、野菜の生育にどのように影響するのか見てみたいです。

今回の研修で学んだ様々なことを、メンバーにきちんと伝えて、しっかり実践していきたいと思います。そして、地域でグループの農産物をたくさん販売して、暮らしを豊かにしていきたいです。

scroll