~インドの弱視の子ども達を日本の技術が救う!~ 日本経済新聞社岩城支局長の現地報告

2025.04.17

中小企業・SDGsビジネス支援事業(JICA Biz)を通じてインドでの事業展開を支援したヤグチ電子工業を日本経済新聞社ニューデリー岩城聡支局長に取材してもらいました。

(以下本文)

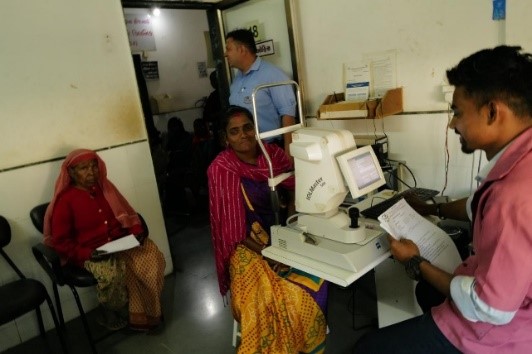

薄暗い部屋に入ると、子どもたちが四角いタブレットを持って座っていた。白衣の医師が子どもに装着させるのは一見変哲のないメガネだ。しかし、このメガネとタブレットが今、インドの子どもたちの視力回復を担う大きな力になりつつあるのだ。

今年1月に訪ねたのは、印西部グジャラート州の港湾都市スーラトにある慈善団体が運営する「テジャス眼科病院」。子どもたちが持つタブレットとメガネは「オクルパッド」と呼ばれる弱視治療機器だ。オーディオ関連や電子機器の製造を行うヤグチ電子工業(宮城県石巻市、以下ヤグチ)などが開発した。

「僕は将来、パイロットになりたい!」病院から約20キロほど離れたところに住んでいるスミス君(11歳)はこの治療機器で週3回、治療を受けているという。といっても、メガネをかけてタブレットに映し出されるゲームをするだけ。治療に遊びを取り入れることで、手も動かし脳により多くの刺激を送るのだという。

オクルパッドはひょんなきっかけで生まれた。

2011年3月、ヤグチがある石巻市にも大きな被害を与えた東日本大震災。佐藤雅俊社長が、壊れた液晶テレビの修理を頼まれ駆けつけた時のことだ。何気なく画面の表面に貼られた偏光フィルムをはがしてみた。すると、黒いはずの画面が真っ白に……。偏光フィルムは特定方向の光のみを通すため、フィルムがなければ画面は白く、フィルムを通せば普通に見える仕組みだからだ。

このフィルムをメガネの一方のレンズに張れば、片方の目には白い画面しか映らない。北里大の半田知也教授と共同で研究を進めた結果、視力に左右差のある弱視の治療に活用できるのではないかという結論にたどり着いたのだという。

日本国内で徐々にその治療法と機器の知名度を広げたヤグチが次に目指したのはインドだった。

なぜインドなのか。実は、弱視は片方の視力が発達しない子ども特有の疾患で、出生者の約3%が発症すると言われている。今後数十年、出生数が右肩上がりで続くインドでは、患者が増え続けることは明らかだ。翻って日本は、少子化の影響で弱視の治療件数は減少の一途をたどっている。

弱視の治療は、8歳頃までに健康な方の目にアイパッチ(眼帯)をつけて、あえて悪い方の目の発達を促す方法が一般的だ。しかし、インドは暑くアイパッチを着けている目の周りが蒸れたり、アイパッチを装着していると精神的な負担を強いられたりするという理由で外してしまう子どもが多いという。また、アイパッチの購入費用もかさむため、治療が定着しにくい課題があった。

しかし、オクルパッドを使えば、1日1時間程度、偏光メガネを装着し、タブレットで専用ゲームをするだけで治療ができる。「弱視の治療だからこうしなくてはならない」ではなくて、「楽しみながらできる治療」をヤグチや半田氏らは目指してきたという自負があるのだ。

国際協力機構(JICA)の中小企業・SDGsビジネス支援事業に採択され、18年~19年にインドで「案件化調査」を実施。さらに19~23年にJICAの委託を受け「普及・実証・ビジネス化事業」を行ってきた。「地方の一企業が突然、インドで事業を始めるのはかなり難しい。そこはJICAの『ブランド力』に助けられた」とヤグチ取締役の石垣陽氏は振り返る。

眼科治療を行っている地元の医療機関や非政府組織(NGO)などの選定や紹介は、これまで様々な政府開発援助(ODA)の事業などでJICAが蓄積してきた知見や人脈が生かされたわけだ。

ともあれ、まだ課題はある。インドでの患者の満足度は高いが、そもそもオクルパッドの価格は1台25万ルピー(約43万円)と、慈善団体やNGOが運営する病院ではそう簡単に購入できるものではない。将来的にはインド国内での製造も必要になってくるだろう。また、遠隔医療も可能にするためスマホアプリの開発や、知育や学習支援に役立つゲームの開発も視野に入れているという。

「日本の製造業が生き残るのは、高付加価値とアイデアだ」と石垣氏は言う。一方で、JICAは途上国支援の最前線で、途上国の実情に寄り添い、人々に求められる事業をつくり出すことのプロフェッショナルだ。

日本の中小企業は、海外に一歩踏み出す際、JICAを未知の世界の「水先案内人」にして、時には助言に耳を傾け、時には伴走して導いてもらうことが成功への近道になるのではないだろうか。

(日本経済新聞社ニューデリー支局長 岩城聡)

scroll