隊員番号No.1大西規夫さん(首都ビエンチャン/稲作/1965年派遣) ~ラオスJICA海外協力隊派遣60周年メッセージVol2~

2025.02.28

ラオスへのJICA海外協力隊派遣は、2025年に60周年を迎えました。これを記念したメッセージ企画として協力隊経験者や関係者からの寄稿をご紹介していきます。初回は、初代派遣の大西元隊員(隊員番号No.1)の手記をご紹介します。ぜひご覧ください。

※ラオス事務所のJICA海外協力隊のページも合わせてご覧ください。

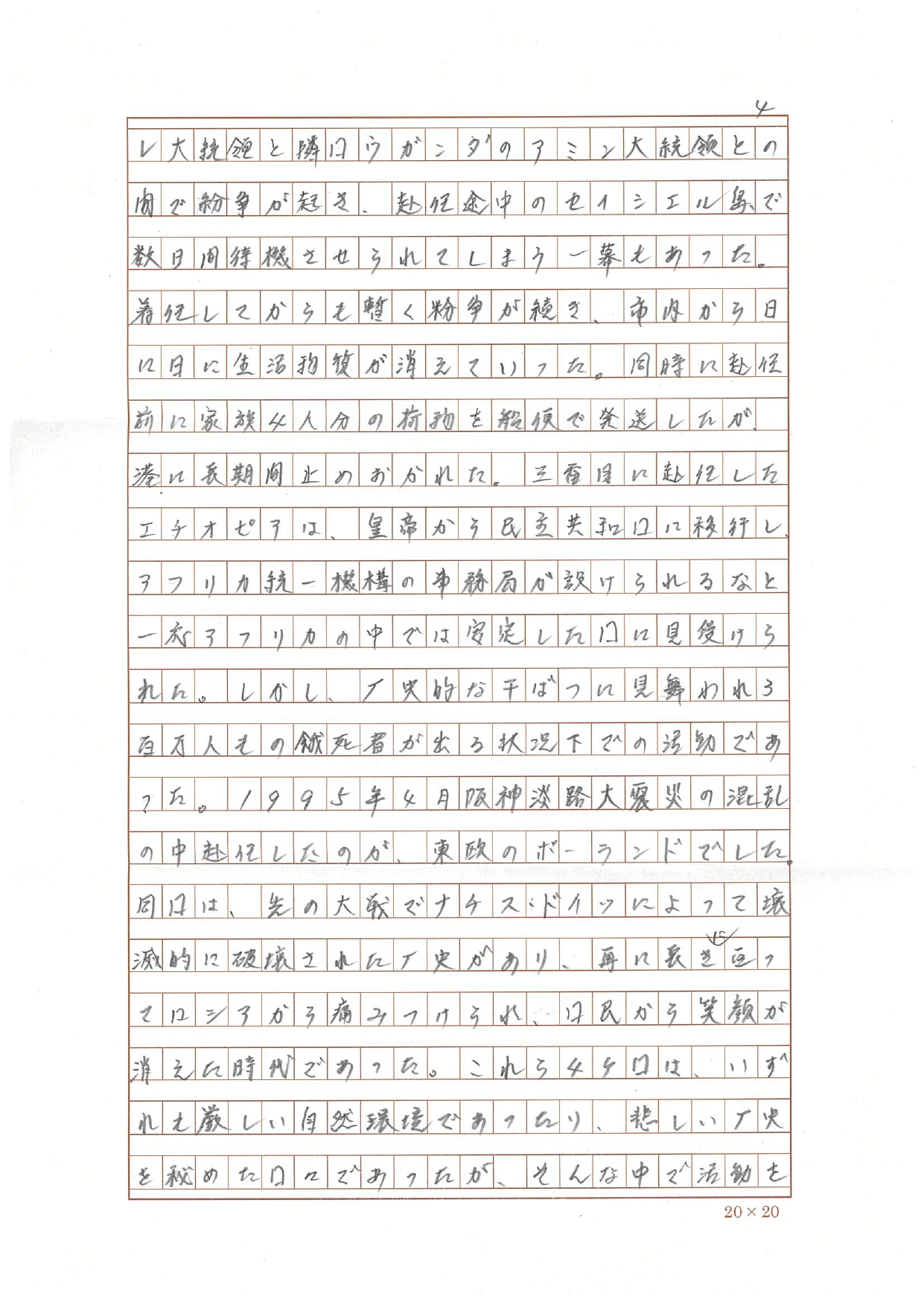

JICA海外協力隊事業は、1965年から開始され、最初の派遣国はフィリピン、マレーシア、カンボジア、ケニア、ラオスの5ヶ国であった。これに応募した七百数名の中から31名が選ばれ、3か月の派遣前訓練を経て、最初に5名の隊員が、ラオスに同年12月24日に派遣された。

私はサラカム郡(ビエンチャン県)にある稲作試験場で、所長以下5名のスタッフと共に、試験田を使って各種の栽培を行い、推奨品種の国内普及を進めるのが活動内容であった。

住まいは試験場内にある職員住宅の一室に入った。しかし、雨季を迎えて驚いたことに雨漏りが激しく、床一面に水が溜まり、時々足が洗えるほどであった。また自炊用の設備もなく、いつも近くの集落で買い求めるしかなかった。幸いフランスパンが容易に買えたこと、また熱帯フルーツも多く、大いに助けられた。夜になると裸電球に集まる虫を狙ってヤモリやトカゲが集まるが、その鳴き声と時には勢い余って落ちてきた時の驚きと、それがまた夜の楽しみの一つであった。

当時近隣の集落には電気が無く、夜になるとローソクをともしながら、スタッフに誘われるままに娘さんがいる家に上がり込んでは話し込むのが日課となった。ラオスとカンボジアに派遣される隊員は当時、訓練中にフランス語を学んだため、ラオス語はイチから覚えるしかなかったが、高床式の家では風通しも良く、ローソクを囲んでの団欒は語学習得のうえでも大変役立った。ラオスでは、これが将来の交際相手や伴侶を見つける唯一の方法であることが分かった。

記者会見を受ける5名の初代隊員。左から2人目が大西氏

初代派遣の5名。写真中央が大西氏

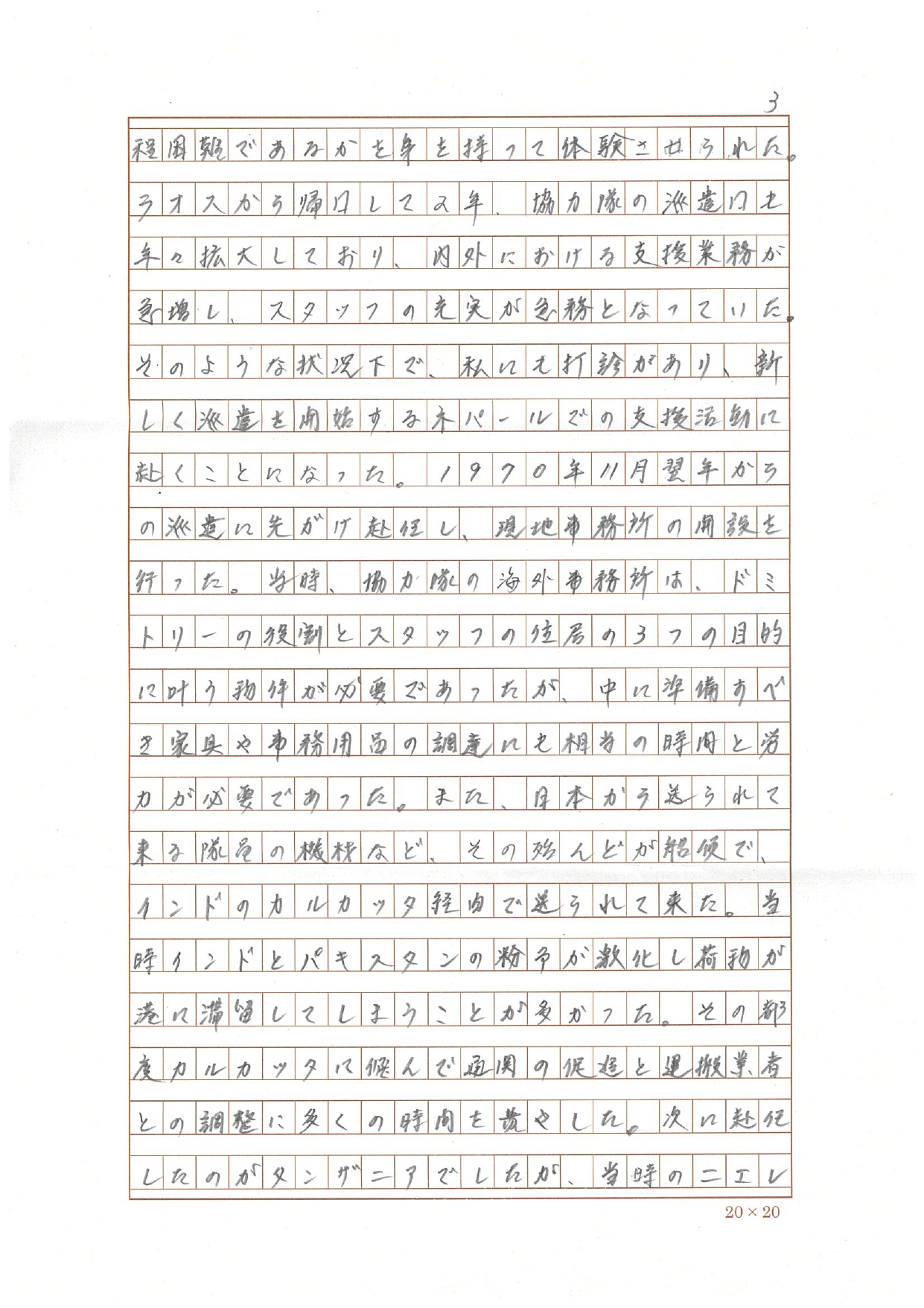

建設途中のパトゥーサイ(凱旋門)

1960年代後半の首都の様子。奥に建設途中のパトゥーサイが見える。

当時はベトナム戦争が激しく、ラオスの南部地域においては相当の緊張感をもって対応を余儀なくされた時代であった。私は後に民間の住居の一室に移転したが、ある日突然軍の反乱で放たれた爆弾の破片が屋根を貫通して私のベッドに落ちたことがあった。幸い私が外出中の出来事であったため命拾いしたが、これも忘れ難い思い出である。多少国内の治安も落ち着いたころ、南部のサワンナケートやパクセーにも出張したが、全てが不足する中での活動がどれほど困難であるかを身を持って体験させられた。

ラオスから帰国して2年、JICA海外協力隊の派遣国も年々拡大しており、内外における支援業務が急増し、JICAスタッフの充実が急務となっていた。そのような状況下で、私にも打診があり、新しく派遣を開始するネパールでの支援活動に赴くことになった。1970年11月の翌年からの派遣に先駆け赴任し、現地事務所の開設を行った。当時、JICA海外協力隊の在外事務所は、ドミトリー(隊員宿泊施設)の役割と、スタッフの住居の3つの目的にかなう物件が必要であったが、中に準備すべき家具や事務用品の調達にも相当の時間と労力が必要であった。

また、日本から送られてくる隊員の機材など、その殆どが船便で、インドのカルカッタ経由で送られて来た。当時インドとパキスタンの紛争が激化し荷物が港に滞留してしまうことが多かった。その都度カルカッタに飛んで通関の促進と運搬業者との調整に多くの時間を費やした。

次に赴任したのがタンザニアでしたが、当時のニエレレ大統領と隣国ウガンダのアミン大統領との間で紛争が起き、赴任途中のセーシェル島で数日間待機させられてしまう一幕もあった。着任してからもしばらく紛争が続き、市内から日に日に生活物資が消えていった。同時に赴任前に家族4人分の荷物を船便で発送したが、港に長期間留め置かれた。

三番目に赴任したエチオピアは、皇帝から民主共和国に移行し、アフリカ統一機構の事務局が設けられるなど、一応アフリカの中では安定した国に見受けられた。しかし、歴史的な干ばつに見舞われ三百万人もの餓死者が出る状況下での活動であった。

1995年1月の阪神淡路大震災の混乱の中赴任したのが、東欧のポーランドでした。同国は、先の大戦でナチス・ドイツによって壊滅的に破壊された歴史があり、更に長きに亘ってロシアから痛みつけられ、国民から笑顔が消えた時代であった。

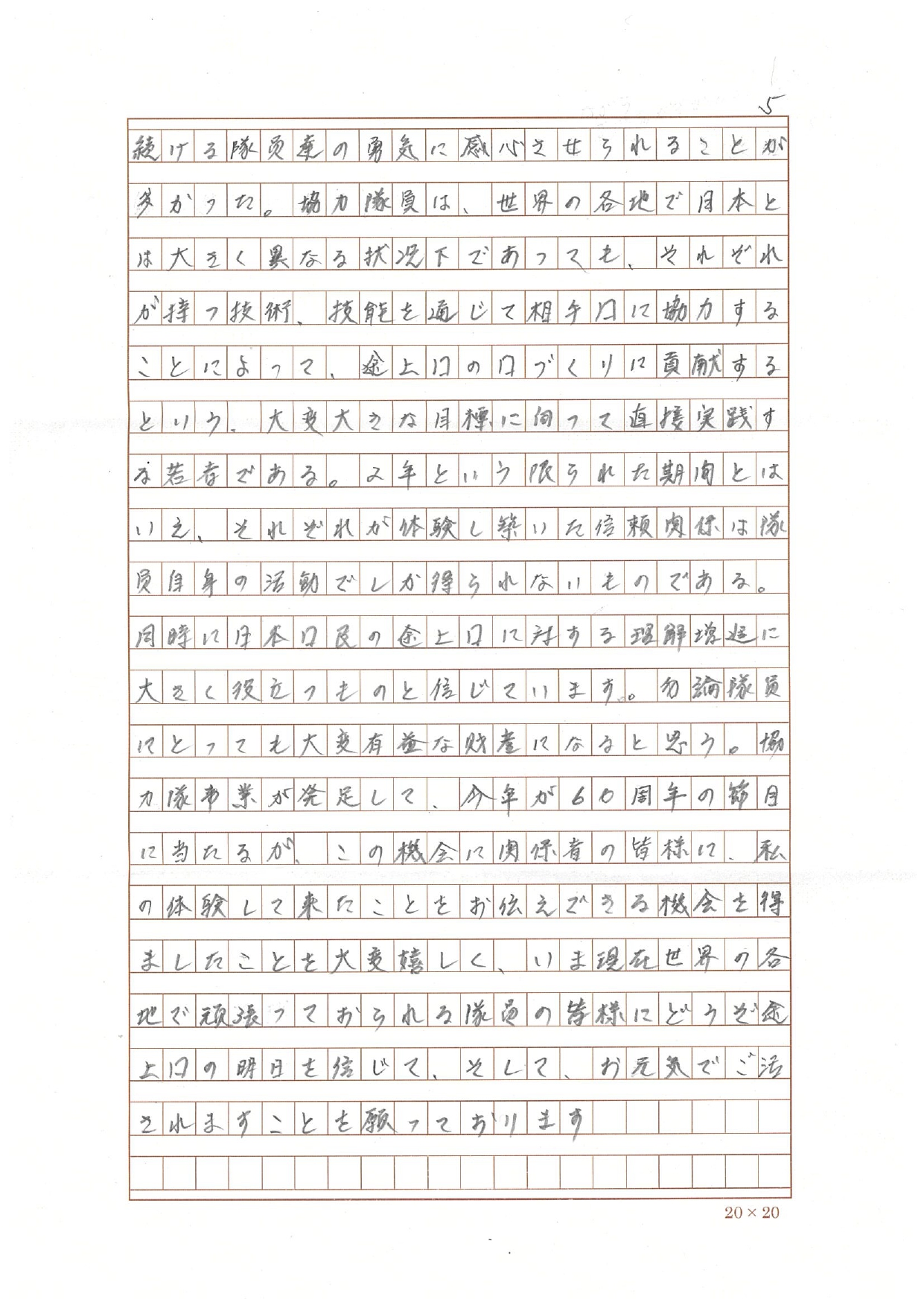

これら4か国はいずれも厳しい自然環境であったり、悲しい歴史を秘めた国々であったが、そんな中で活動を続ける隊員たちの雄姿に感心させられることが多かった。

協力隊員は、世界の各地で日本とは大きく異なる状況下であっても、それぞれが持つ技術、技能を通じて相手国に協力することによって、途上国の国づくりに貢献するという、大変大きな目標に向かって直接実践する若者である。

2年という限られた期間とは言え、それぞれが体験し築いた信頼関係は隊員自身の活動でしか得られないものである。同時に日本国民の途上国に対する理解増進に大きく役立つものと信じています。もちろん隊員にとっても大変有益な財産になると思う。

協力隊事業が発足して、今年が60周年の節目に当たるが、この機会に関係者の皆様に、私の体験してきたことをお伝えできる機会を得ましたことを大変嬉しく、いま現在世界の各地で頑張っておられる隊員の皆様にどうぞ途上国の明日を信じて、そして、お元気でご活躍されますことを願っております。

scroll