不発弾(UXO)分野へのJICAの協力について ~第17回美弥子所長が聞く~

2025.07.29

・今回お話をお聞きした方

小向 絵理氏(JICA国際協力専門員)

鷺谷 大輔氏(「UXO Laoの組織能力強化のための人材育成プロジェクト」JICA専門家)

※ファシリテーター

小林 美弥子(JICAラオス事務所所長)

小林美弥子所長(以下、美弥子所長):まず平和構築分野で長年に亘り活躍されている小向さんと鷺谷さんのこれまでの経歴を教えてください。

小向絵理国際協力専門員(以下、小向さん):大学では国際関係を専攻し、大学卒業後、アフリカで活動するNGOの職員になり、ウガンダ北部のスーダン難民キャンプでは日本人は自分一人という環境のなか勤務しました。その後、JICAで対人地雷対策や除隊兵士支援にも関わり、2007年からは平和構築分野のJICA国際協力専門員を務めています。

鷺谷専門家(以下、鷺谷さん): 2002年から2005年までNPO法人「難民を助ける会」カンボジア事務所に駐在し、障害者への職業訓練などに携わりました。また、カンボジアでは国際連合食糧農業機関(FAO)のコンサルタントも務めました。2006年には、ルワンダのJICA技術協力「障害を持つ除隊兵士の社会復帰のための技能訓練プロジェクト」で専門家となり、その後、社会保障関連のプロジェクトで専門家を務めました。今年6月からは、ラオス「UXO Laoの組織能力強化のための人材育成プロジェクト」の専門家を務めています。

2011年にラオスへ調査に来た時の写真。右から2番目が小向専門員

UXO除去活動チームとコーヒー農園で撮影した写真。写真中央の紺色のポロシャツが鷺谷専門家

美弥子所長:ラオスにおけるUXOの現状や課題について、お二人からお話しいただけますか。

小向さん:地雷や不発弾問題というと、カンボジアのように紛争が起きた国の問題と考えられがちです。しかし、ラオスでは、他国の戦争に巻き込まれる形で、1964年~1973年のベトナム戦争中、約2億6000万発もの爆弾がアメリカ軍によりラオスに投下されたと言われています。クラスター爆弾はベトナム戦争で多用されましたが、投下された爆弾の約3分の1が不発弾として残っているとも言われています。また、国民1人当たりの投下爆弾量も世界一であり、戦争の当事者だったベトナムを上回っています。

鷺谷さん: ラオスのUXOに関する状況として、JICAプロジェクトのカウンターパートであるUXO Laoがラオス政府の不発弾除去機関としての役割を担っている他、イギリスのMAGやHALO Trust、ノルウェーのNPAなどの国際NGOも不発弾除去の活動を実施しています。アメリカ国務省からの資金支援が最も多いものの、日本、ニュージーランド、ルクセンブルクも協力しています。現在、UXO Laoには約1,600人が在籍しており、ラオス全土で合計約125チームが不発弾の除去活動を行なっています。

小向さん:2010年にラオスで「クラスター爆弾を全面禁止する条約(オスロ条約)」の第1回締約国会議が開催されました。それが、ラオスの不発弾対策に対してJICAが協力を始めるきっかけになりました。この会議までは、不発弾問題はアメリカが投下した爆弾が原因なのだから、アメリカが支援すべきだという考えが多勢でした。しかし、この会議をきっかけに、日本やヨーロッパも、ラオスに多くの不発弾があり、不発弾がラオスの開発の大きな妨げになっている事実を改めて認識しました。農村に住んでいるラオスの人たちが、自分たちの農地に不発弾があることを認識しつつ、危険を承知で農業に従事せざる得ない現状を知ることで、ラオスの人々のリスクを低減し、開発を推進するためには不発弾の問題に取り組まなくてはならないと考えるようになりました。

私はこのオスロ条約の会議以前からカンボジアの地雷対策に関わっていたのですが、ラオスに初めて来た時に不発弾の密度に驚いたのを今でも覚えています。校庭に600発以上の不発弾がある学校や、視察した農家では、たった2世帯の農地に280発以上のクラスター弾が発見されている等の現状を知りました。ラオスの貧困削減や開発を進めるためには、不発弾対策は避けて通れないと強く感じました。

鷺谷さん:現状としては、不発弾はまだまだラオスに残っており、その除去にはこれからも多くの時間がかかることが見込まれます。UXOの総数を仮に約8,000万個(投下数約2億6,000万個のうち30%が不発弾と仮定)とした場合、これまでに除去されたUXOの数(約200万個)は、全体の約2.5%に相当します。この数値から見ても不発弾除去には多大な時間と労力がかかることが分かります。

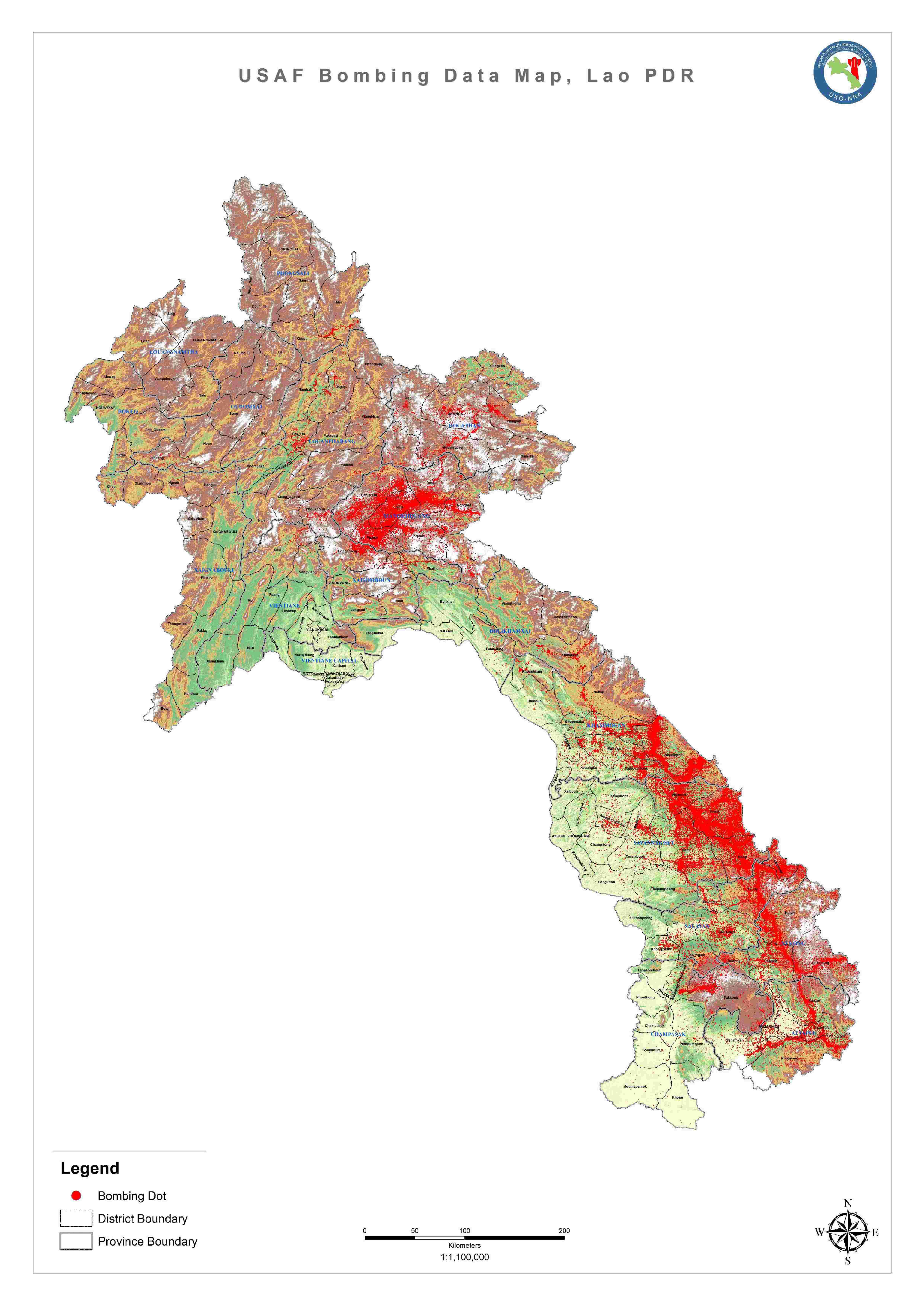

爆弾が落とされた場所の地図。赤の点の部分に爆弾が落とされた(出典:NRA Laos)

小向さんが、シェンクワン県で視察したUXO除去現場。緑のビニール袋が発見されたUXOの脇におかれている(全ての緑の袋のところにUXOが埋まっていた)

美弥子所長:JICAは、これまでUXO分野で、さまざまなプロジェクトを行ってきました。この分野でのJICAの貢献について、成果を中心に紹介してください。

小向さん:今回(2025年6月)に、ラオス南部のUXO Laoのチャンパサック県支部を訪問しました。そのときに、2015年開始の技術協力プロジェクトで試行し、2019年から全国導入した、除去や調査の優先度付けの基準や方法が非常に有用であり、現在も年間活動計画策定に活用しているとのコメントをUXO Laoチャンパサック県職員から聞きました。この基準が導入されるまでは、除去や調査活動の優先順位付けは担当者の感覚で決められていました。現在は、「貧困世帯が多い」「学校や保健センターの建設予定がある」等、選定基準を定めて、透明性を確保した形で除去地を選択できるようになりました。

この不発弾除去地選定基準には、UXO Laoのチャンパサック支部が最初に理解を示し、「この基準は素晴らしい」と他県のUXO Lao支部に自分の言葉で伝え、結果的に全国のUXO Lao支部で使われることとなりました。

美弥子所長: UXO Laoはカンボジア地雷対策センター(CMAC)とも長年に亘って連携をしています。UXO LaoとCMACの連携の歴史や今後の動きについて紹介してください。

小向さん: JICAのUXO Laoへの協力は、開始当初からCMACによる第三国研修が含まれていました。初めてUXO Laoの職員がCMACを訪問したとき、UXO Laoの皆さんはとても静かで、質問もあまりなく、正直心配な気持ちになりました。場所をカンボジアからラオスに移して、CMACの職員がラオスにて知見共有を実施したときをきっかけに打ち解けて、とても良い雰囲気で会議やワークショップを開催することができるようになりました。実はUXO Lao職員がCMACの持つ技術等は素晴らしいと考えていることがCMAC職員にも伝わり、両組織の関係構築が一気に進みました。2018年には、限られた予算の中で少しでも多くのCMAC職員がラオスでのワークショップに参加しようと、当初飛行機で2名の出張を予定していたところ、プノンペンからラオスまで1泊2日かけて車両で6人で来てくれ、国境までUXO Lao職員が迎えに行ったこともありました。このときのCMACのメンバーの中には、現在も副長官を務めるOum Phumro氏もおられます。

鷺谷さん:私はカンボジアに約4年間滞在した経験があり、カンボジアの人々もラオスの人々と同様に、人と人とのつながりをとても大切にしていることを実感してきました。UXO LaoとCMACの信頼関係を発展させ、切磋琢磨しながら協力することは、お互いの技術向上につながると考えています。カンボジアではCMACを対象としたJICAの技術協力が進行中であり、ラオスとカンボジアの双方の取り組みにおいて相乗効果が生まれることを期待しています。

美弥子所長:JICAがきっかけで、UXO LaoとCMACがつながったのは大きな成果だと思います。現在、CMACはウクライナなどに対しても研修を実施していますが、CMACからUXO Laoへの技術移転の経験が役立っているのではと期待します。

UXO Laoの活動現場

UXO Laoの活動現場

美弥子所長:「UXO Laoの組織能力強化のための人材育成プロジェクト」が2025年6月から開始しました。JICAの協力を通じて、UXO Laoが戦略計画を策定し、中長期的な計画のもと、円滑な組織運営とフィールドオペレーションを確立することを目指すことになっています。プロジェクトの目指す内容を紹介してください。

鷺谷さん:UXO Laoは1996年に設立されて以来、これまで一度も組織としての中長期的な戦略が策定されておらず、これが大きな課題の一つとなっています。現在、UXO Laoは単年度ベースの年間計画に沿って活動していますが、今後UXO Laoが組織として持続的に能力を強化し、不発弾対策をより効果的かつ効率的に進めていくためには、直面する課題を的確に分析し、中長期的な戦略と計画を策定することが必要です。そのため、本プロジェクトでは、UXO Laoの10年間(2027年〜2036年)の長期戦略の策定を目指しています。

6月20日に、UXO Lao本部で、長期戦略の内容やコンセプトノートの方向性について話しあってきました。特に、今回のプロジェクトで対象となる9つの県のUXO Lao支部と密に連携し、現場の声を反映させた戦略を作っていくことが重要であるとの認識を共有しました。また、UXO Laoのチャンパサック支部を訪問し、今後10年間でどのような活動が必要で、どのように人材を育成し、どのようなチーム体制を構築していくべきかといった、「将来に向けたビジョン」について意見を伺いました。今後も、UXO Lao本部および各支部と協力しながら、不発弾除去の活動がより効率的に展開できるよう、戦略・計画の策定を進めていきます。

UXO Laoシェンクワン県支部の不発弾展示場

小向さん:UXO Laoへの資金面の支援は、アメリカの他、ニュージーランド、ルクセンブルクが実施しています。技術協力や能力強化の面では日本と協力してやっていきたいとUXO Laoから聞いています。今回の戦略作りもJICAと一緒にやっていきたいという要望を受けました。これまでJICAが取り組んできた、人づくりや制度作りなど、地道に一緒に取り組んできたことが、UXO Laoから評価されているのだと考えます。

鷺谷さん:UXO Lao長官から、「日本は良い意味で中立である」という言葉をいただきました。UXO Laoにはさまざまなドナーが関与しており、それぞれに異なる支援の方法や制度があります。その中で、こうした多様な支援をどのように管理・調整していくかは、UXO Laoにとって重要な課題の一つです。そのような状況の中で、中立的な立場を保ちつつ、UXO Lao全体の調整機能に協力できるパートナーとして、日本への期待が寄せられています。JICAはこれまで、技術協力プロジェクトを通じて、組織の能力強化やトレーニングを実施し、マネージメント等の協力を行なってきました。これらの取り組みは、今回のプロジェクトの目標である長期戦略・計画の策定にもつながっています。

小向さん:CMACは、今年3月まで実施していたJICA技術協力プロジェクトを通じて組織戦略を自ら作りました。この点でも、CMACとUXO Laoで学び合いの環境を作っていきたいと考えています。

美弥子所長:改めて、ラオスにおいて不発弾への対策は社会経済開発、貧困削減を進める上で重要な課題である点がより明確になりました。

美弥子所長:多くの方から、USAIDの支援縮小の影響が、ラオスのUXO支援にどのような影響があるのか質問されます。

鷺谷さん:UXO支援の予算について、アメリカからの支援が最も多いため、私自身もその支援が止まってしまうのではと懸念していました。しかし、アメリカのUXOセクターへの支援は、USAIDではなく国務省を通じたものであり、現在も継続されています。また、2028年11月までの予算がすでに確保されていると聞いており、当面の継続性は担保されています。

小向さん:アメリカのUXO対策支援は、USAIDではなく国務省主管のプログラムの一環として行われています。

美弥子所長:アメリカ含め各国とも連携し、 1日でも早く安心・安全に人々が暮らせる日が訪れるようJICAラオスとして重点的に支援していきたいと思います。

JICAの長年に亘る協力により、UXO Laoの運営管理体制は改善され、より効率的に不発弾除去活動をすることができるようになりました。新しく始まった「UXO Laoの組織能力強化のための人材育成プロジェクト」では、長期戦略計画を策定し、長期的な視点から組織運営・不発弾除去活動ができるようにしていきたいと考えています。

不発弾は、ラオスの国家発展の妨げになっています。不発弾の被害を受けた地域に住む人々が、不発弾におびえることなく安全に暮らせるようにするため、これからもJICAと協力していきたいと考えております。

UXO Lao長官Anousak PHONGSA氏

カンボジアとラオスは、ともにクラスター弾を含む深刻な不発弾の問題に直面しています。CMACとUXO Laoの協力は、その規模や期間、活動の幅において他に例を見ない特別なものであり、長い年月をかけて築かれてきました。私自身も何度もラオスに渡航しラオスの不発弾の状況を目の当たりにするとともに、UXO Laoの友人たちも何度もカンボジアを訪問し、議論を重ねてきました。また、私たちは日本、そしてJICAと20年以上にわたって協力を続け、その中で培われた技術や知見、たとえば灌木除去機やALISなどの革新的な取り組みがラオスにも広がっています。今回の協力では、UXO Laoの組織戦略を新たに策定するという挑戦に共に取り組みます。JICAとともにCMACが積み上げてきた経験を共有し、互いに学び合いながら、不発弾の脅威を一日も早く取り除くため努力を重ねていきたいと考えています。

上記のCMACが陸路でラオス訪問した時の写真。写真左から5人目が副長官 Oum Phumro氏、6人目が当時のUXO Lao長官

scroll