日本の先生たちが感じたラオスの国際協力の現場 ~第18回美弥子所長が聞く~

2025.08.29

今年度の教師海外研修募集のパンフレット

金井彩夏先生(香川県三木町立田中小学校)

今回、ラオスで実施されている「初等教育における算数学習改善プロジェクト(iteam2)」のワークショップを見学して、子どもたち同士で学び合う指導法の重要性を再認識しました。教員が不足していたり、子どもたちの意見をどうやって教員がつなげていけばいいのかを考えていたり、日本の教育と課題が似ている一方で、子どもたちの基礎的な学力の保証をどのように確立していくのか、教員自身の学力不足などラオスの課題も知ることができました。ワークショップでは、熱心に研修に参加している先生方の様子が印象的でした。ラオスでも日本でも、これからの未来を担っていく子どもたちに教育をしていく教員が熱意を持ち続けていくことが大切だと感じました。

ワークショップに参加した教員養成校の先生たちと交流

舛本才智さん(島根県JICAデスク:教師海外研修に同行)

教育政策アドバイザーとして教育省に派遣されている長岡専門家から、ラオスの教育制度やこれまで行われてきた政策、現状と課題などについて話を伺いました。「授業中に生徒も先生も教室を抜け出すことがある」「約8割が複式学級」というお話からは、ラオスの文化や価値観による日本の常識とは大きく異なる教育現場の違いやコロナ禍の影響や予算不足による教員不足という現状を知ることができました。

また、特に地方部に住むラオス語が母語でない子どもたちが、小学生から公用語であるラオス語で授業を受けることによる学力の低迷や学習意欲が向上しないということが印象的でした。制度上はラオス語を学ぶ必要があり、彼らの世界や将来の選択肢を増やす意味でもそのほうがいいと思う一方で、村に残る若者も多く(≒ラオス語を学ぶ必要性がない)、ラオスの子どもたちにとって本当に必要な教育支援は何なのか考えるきっかけになりました。

長岡専門家によるラオスの教育分野の説明

川崎悠先生(広島県広島市立観音小学校)

「共に生き、共に学ぶ」ことのできる平和な社会を目指すシャンティ国際ボランティア会(SVA)のラオスでの取り組みについて、現地スタッフの喜納さんからお話を伺いました。ルアンパバーンでは、22校ある小学校のうち20校が複式学級で、中には3学年をまとめて担当する先生もいるそうです。加えて、ラオス語が母国語ではない少数民族への教育、給与水準の低さ、教員の指導力不足など、課題が山積みだという現実を知りました。その上で、実際に現地に何度も足を運び、一つ一つの村の思いや生き方を尊重しつつ、学校の建設や手作り絵本(日本の絵本の文章にラオス語翻訳したシールを貼ったもの)の読み聞かせなどの取り組みを行うSVAの活動は、まさに草の根の取り組みだと感じました。喜納さんたちの活動を、ラオスの人々の力で継続するためのシステム作りやそのための意識改革をどう進めていくのか、今後の壮大なミッションだと身をもって実感しました。

ラオス語の翻訳シールを貼った日本の絵本

※公益社団法人 シャンティ国際ボランティア会はJICA草の根技術協力事業を受託し「初等教育における少数民族児童の指導・学習環境改善事業」を実施中です。

四宮健先生(香川県高松市立円座小学校)

今回、ロンラオ村でのホームステイを行い、ラオスという国のこと、また、少数民族の人たちの暮らしについて学ぶことができました。カム族とモン族という2つの民族が同じ地域でともに生活している姿から、村長さんのリーダーシップのもと、互いの言葉や文化などを尊重して生活を送っているのだなと感じました。また、そこで生活する子どもたちはとても明るく笑顔で接してくれたことがとても嬉しかったです。しかし、民族の言語があるにも関わらず学校ではラオ語を学ぶことが決まっていることや、村に子どもがたくさんいるのは若い年齢で出産をする女性が多いことが背景にあることを知り、改めて、学校という学ぶ環境が大切であること、そして、ラオスの人たちにとって必要な教育支援が一体何なのかを考えさせられる2日間となりました。

ホームステイ先の子ども達と交流

※エコロジックは草の根技術協力事業を受託し「ルアンパバーンの公認ガイドの技術向上を目指したインタープリテーショントレーナーの養成事業」を実施し、ロンラオ村に公認ガイド養成のためのビレッジツアーのモデルコースを作りました。 今回のホームステイでは、プロジェクトで養成したトレーナーがガイドを務めました。

飛鷹奏多先生(愛媛県立北宇和高等学校三間分校)

今回、宮脇隊員が活動するルアンパバーン国立博物館の見学をしました。ここは、かつての王宮を利用した施設で、館内には王族が使用した装飾品や調度品が展示されています。そんな博物館を見たからこそ、キャプションの重要性について考えさせられました。長い年月を経て構築されてきた歴史とさまざまな説が「今」を形づくっており、その歴史含めた一連のつながりを「今」見にきている人にどのように伝えるのか。はたまた社会教育に資せるレベルまで高めるには何が必要なのか。これと言った答えはないとは思いますが、私は「自分で情報を集め取捨選択し、万人にわかる形に集約すること」ではないかと言う結論に至りました。職業柄、「学習意欲」は万国共通で皆に備わっている気持ちだと捉えています。そのために、今回の研修をきちんと自分の中に落とし込み、学習意欲を高めていけるような授業作りを心がけます。

宮脇隊員から王宮の特徴などの説明をうける先生たち

西村友貴先生(山口県山口市立二島中学校)

今回、久野隊員が活動するルアンパバーン子ども文化センター(CCC)を訪問して、子ども達の純粋さに心が洗われました。一方で、貧富の差、CCC職員の指導力問題や指導者不足、予算や支援体制のあり方など多くの課題を抱えていることも知りました。子ども達との交流では、ラオスの伝統的な踊りを見せてもらったり、私達もラオ語で○×クイズに挑戦したり、一緒にマツケンサンバを踊ったりしてとても楽しい時間を過ごせました。私は音楽やダンス、笑顔は言葉の壁を超えて伝わっていくことを子ども達に教えてもらいました。CCCで活躍されている久野さんの話の中で、「全てはラオスの子どものために」という言葉がありました。教育の原点に気づかせてくれる素敵な言葉だと感じました。ルアンパバーンの子ども達からもらったエネルギーを、日本の子ども達にも届けられるように頑張りたいです。

ルアンパバーンCCCの子ども達と

佐藤郁弥先生(岡山県里庄町立里庄中学校)

今回私は、ルアンパバーン教員養成校及び附属小学校を訪れ、ラオスの教育現場が抱える問題点や現在の状況を聞き、教育に対する見聞を広げることができました。教員の人員不足だけでなく、紙や教材、日本では当たり前に全生徒が持っている教科書が足りないというお話から、日本にありふれている当たり前は、全世界共通ではないということを改めて確認することができました。また、そういった事実の背景にはこれまでラオスの人々が信仰してきたものや、生活をする上で何に最も重きを置いているかが深く関わっていると知りました。

一方で、学校に通う生徒の中には、ラオスの伝統舞踊や演奏、教科の学習に強い関心をもっている生徒も一部見受けられ、自分から進んで学習したり、練習したりすることを望んでいるにもかかわらず、家庭の事情が要因となり思う様に学習できない生徒がいることにもひどく衝撃を受けました。

今後私は、この教師海外研修で実際に見て、体験して得た知識を活用して、遠い日本から自分たちには何ができるのか、ラオスの人々が本当に欲しているものは何なのかを、日本の生徒とともに気づき、考え、実行していきたいと思いました。

付属小学校の算数の授業の黒板

原田真木子先生(岡山県和気町立和気中学校)

今回、岡田隊員の活動を通して「多様な発展はどうしたらできるのか?」の観点からJICAの取り組みを学びました。物を生産、販売、そして収入を得るという一般的なシステムの中にもたくさんの課題があって、ラオスの国民性、魅力、技術、オリジナリティをどのように活かし、課題解決に繋げていくのかを考えました。

ハンディクラフトの価値は実際に現地で働く人を見ないと分からないことで、その適切な価値を見いだして、生産者の生活も尊重しながら、商品を長く大切に使ってもらうことでSDGsにも繋がるという持続可能な経済が見えました。

ただ、高級な分、現地の方はあまり購入されないということで、観光客・外国人向けのビジネスになっているように感じました。グローバルな時代なので外国と繋がって発展できる利点の反面、もし外国との繋がりがなくなったらラオスはどうなるのか、その対応や、自国で発展できるようになるサポートが必要だと感じました。

少数民族タイル―族の布づくり

山中信幸さん(開発教育ファシリテーター:教師海外研修に同行)

ウドムサイ子ども文化センター(CCC)を訪問させていただきました。最初にCCCで活動されている長谷川隊員と近隣の小学校で活動されている伊丹隊員(体育)から、子どもたちの学習活動における課題や教員の指導力、教育に向かう意識についての課題についてお話をうかがいました。また、「ここでは子どもは理不尽なことで教員から叱られることはない」という、教員のおおらかさについてのお話から、日本の学校教育の問題点について改めて考えることができました。その後、子どもたちと一緒にサッカーをし、子どもたちと一緒に円になって踊ることを通してノンバーバルなコミュニケーションの可能性を体感できました。子どもたちの様子から、協力隊のお二人が子どもたち一人ひとりを信頼し、素晴らしい関係を築いていらっしゃることがわかりました。それとともに現地の教員ともつながりを大切にし、自分たちが蒔いた種を、引き継いでもらいたいという願いを強くもって取り組んでいるという言葉に感銘を受けました。

これこそが協力隊の活動の本来的意義なのだと思いました。

ウドムサイCCCの子どもたちと盆踊り

神田橋知成先生(山口県立防府西高等学校)

森林トレーニングセンター(FTC)では、森林保護のための植林や土地管理、森林資源を生かした商品づくりなどについて学びました。現地では、実際に整備されたトレッキングコースを案内していただき、約20年かけて焼畑から回復した森林の姿を実際に目にすることができました。その一方で、人材や資金の不足により、プロジェクトが思い通りに進まない現実も垣間見ることができ、途上国における環境保全の難しさを実感しました。

さらに、現地職員の方から伺った率直なお話や体験活動を通して、ラオスにおける気候変動対策への思いや考え方を知ることができました。それは同時に、先進国である日本がどのように気候変動対策への取り組むべきかを改めて考えるきっかけにもなりました。

植林により蘇った森林をトレッキング

※森林トレーニングセンター(FTC)では、技術プロジェクト、JICA草の根技術協力事業、JICA海外協力隊により、長年に亘り、植林活動や住民の生計向上のためのプロジェクトを実施しています。

塚本拓也先生(徳島県神山町神山中学校)

ラオスの憲法記念日である8月15日に「法の支配発展促進プロジェクト」についての説明を矢尾板隼専門家と川村仁専門家から伺いました。まず、法の支配について説明いただいた上で、「法律があること」と「法律を適用できる」ことは別物であると教えていただきました。そして、ラオスにも法律があるものの、その解釈、事実認定、当てはめが適切にできておらず、法律を十分に使えていないことが課題だと知ることができました。一方で、違法薬物乱用に対する再教育制度など、日本も参考にすべきではないかと思える法律・制度があったことも印象的でした。

また、プロジェクトを行う上で、首都から離れた農村部では村長の決定が法よりも尊重されていたり、日本とは異なる社会体制下において独特な法律や慣習があったりと、様々な困難もあるようでしたが、「内容はあくまでラオス人の手で」という活動に際しての心構えを教えていただき、このプロジェクトはラオスの自走を目指した、持続可能な支援であるということを強く認識することができました。

矢尾板専門家からラオスの法制度についての説明

青山航大先生(鳥取県米子市立住吉小学校)

プログラムの最終日には、ADDP(主にアジアの障がい者を支援する会)が運営する「みんなのカフェ」を訪問しました。お話を聞いたり、手話の体験をしたりする中で、障がいの有無に関わらず、非言語的な「人と人とのつながり」を深く実感しました。

また、障がいがあるというだけで、教育や就労の機会を得られずにいる人が多くいる現状があることも知りました。そうした状況を少しでも改善しようと、ADDPが1997年からラオスで行っているパラスポーツの支援や教育トレーニング、就学サポートなどの取り組みが、障がい者の方々の生活を確実に支えていることが分かりました。話の中にあった「支援を0から10まで全て行うのではなく、障がいのある人の可能性を信じ、彼らが自立して生活できるような仕組みづくりを大切にする」という考え方は、今後のすべての国際協力に通じる、とても重要な視点なのではないでしょうか。このような活動がさらに世界中に広がり、誰一人取り残されることのない社会の実現に、少しでも早く近づいていってほしいと心から願った、1日となりました。

カフェで働く聴覚障害者の方と手話で交流

※特定非営利活動法人NPO アジアの障害者活動を支援する会(ADDP)は、JICA草の根技術協力事業を受託し「知的・発達障害を持つ子供の社会自立を目指したインクルーシブ教育・就労支援の実践」プロジェクトを実施中です。

今回の海外教師研修の最終報告会は、8月15日、日本の終戦記念日に行われました。広島県の学校含め、平和教育に力を入れておられる学校から参加された先生も多くいらっしゃいました。一方、日本では終戦80年を迎え、戦争体験を語り継げる人材不足も指摘されています。視察先の一つとして、UXO Lao事務所にて不発弾処理現場も経験していただきました。先生方からは「あまりの爆発音の大きさに驚愕した。今も世界中で、これ以上の音がする爆撃に日々おびえている人々の存在を改めて認識した。不発弾が今も住民の生活に影響していることを知り、戦争はいつ終わりを迎えることができるのかと考えされられた。」といった感想も寄せられました。参加された先生方からは、この経験を帰国後に子どもたちに実感を持って伝えたいとお話いただきました。我々JICAも、未来を支える子ども達に、平和の尊さを語り継いでいく責務があることを改めて認識した貴重な機会となりました。

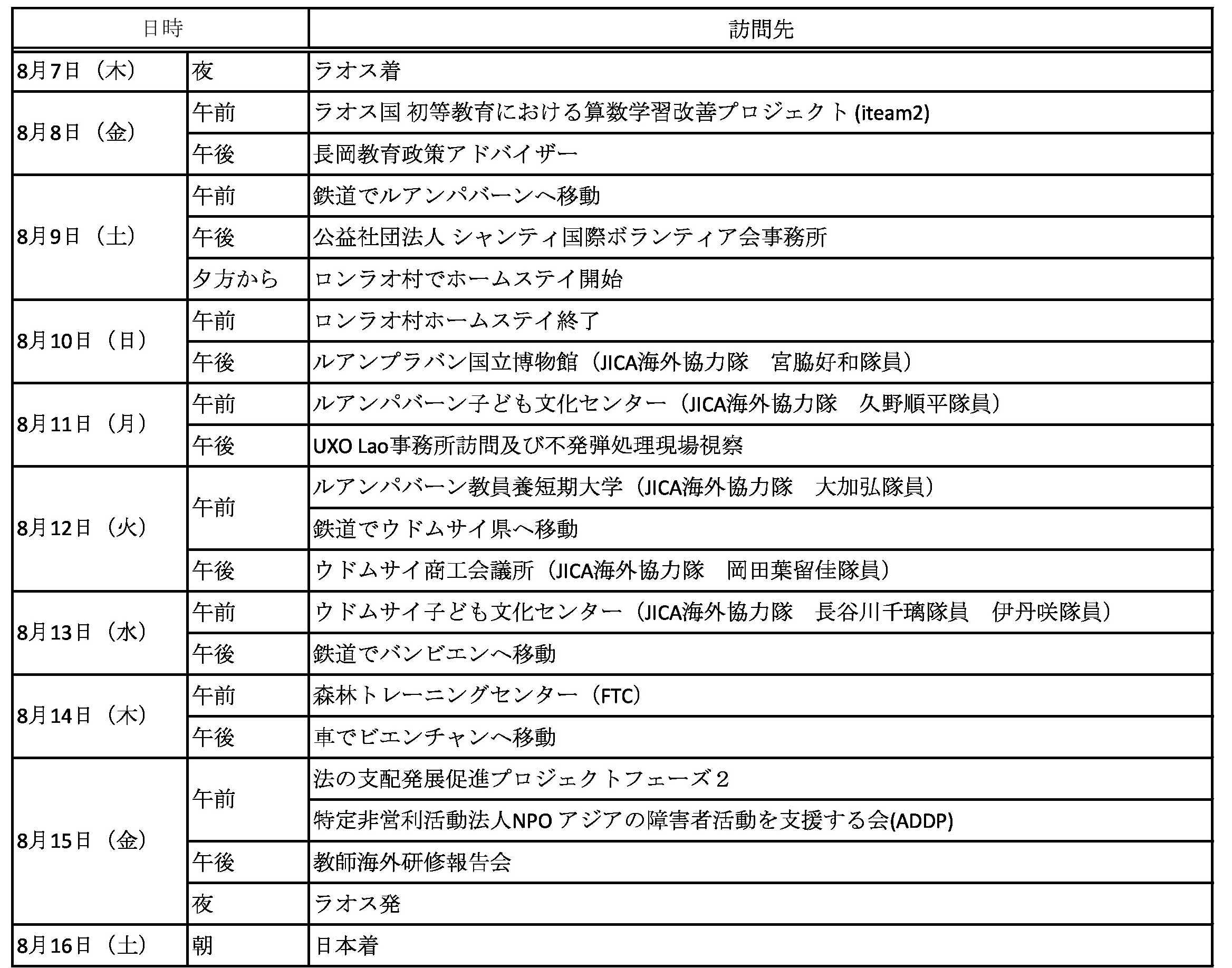

※教師海外研修スケジュール

scroll