ボランティアレポート「メイズと共に生きる」

2025.05.09

名 前:森 理紗

隊 次:2024年1次隊

職 種:小学校教育

配属先:ンジェワ教師研修センター

出身地:埼玉県

こんにちは。2024年度1次隊としてマラウイに派遣中の森理紗です。

今回はマラウイの人々の生活から切っても切り離せないメイズ(トウモロコシ)栽培についてお話ししたいと思います。

私が渡航してきた8月は乾季で、空港から町に向かう車窓からは赤土と所々に見られる木や草。私が想像していたザ・アフリカな風景が広がっていました。迎えてに来てくれたJICAスタッフから「雨季になれば緑一面になるよ」と言われましたが、本当かな?と疑っていたのが正直なところです。

↑乾季の様子

ですが半年後、再び空港の近くを通ると、なんとそこには一面は緑のメイズが育ち始めていました。本当だったんだ!と感動しました。

↑雨季の様子

人口の8割近くが小規模農家として農業に従事し、自分の畑で育てた農作物を食料にしている人も多くいるマラウイでは、メイズ栽培が人々の生活を支え、さらには心の豊かさにまでつながっていくことを、現地の人々とコミュニケーションから学びました。せっかくマラウイに住んでいるのだから、現地の人と同じことをして、同じものの見方で生活してみたいと思い、私もメイズ栽培に挑戦することを決意しました。

メイズはアフリカで広く栽培されている穀物です。

メイズは高温と乾燥に強く、日当たりがよく適度な降水がある地域で育ちます。

アフリカの雨季は、日本の梅雨のように長時間雨が降るのではなく、数時間の間にバケツをひっくり返したようにどっと降り、それ以外の時間は太陽が出て晴れています。この環境がメイズの生育環境にぴったりなのです。

マラウイの主食は、メイズを挽いて作るUfaという粉を、お湯で溶かして練ったシマ(Nsima)という食べ物です。

見た目はポテトサラダみたいで、もちもちしていて、手でこねながら野菜や肉、豆などのおかずと合わせて食べます。「No Nsima No Life」という言葉があるほど、マラウィアンはシマが大好きです。

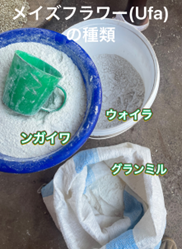

↑メイズの粒を挽いた粉(ウファ3種類)

↑マラウイの主食シマとヤギ肉と野菜

今回、私は家の庭の片隅に小さな畑を作り、メイズを育ててみました。

まず、今回メイズを育てるにあたって、農作業に疎い私に全てを手取り足取り教え、手伝ってくれたお隣のガーデナーです。彼がいなかったらメイズを育てることはできませんでした。心から感謝です。

↑お隣のガーデナー

12月上旬 まずは畝づくり

鍬を使って土を掘り起こし、畝を作ってきます。長い間畑として使われていなかった土はものすごく硬く掘り起こすのが大変です。マラウイの農村部で育った人たちは、子供の頃から家の農業を手伝っていて手慣れています。

↑お手製の鍬と種

↑土おこしのレクチャー

↑完成した3畝

植えたタネはDKC80-23という品種で、虫から種を守るために赤い薬がコーティングされていました。マラウイにはローカルとハイブリットというカテゴリーがあり、これは早く育つように改良されたものです。多くの人が自分の畑をもち、数十キロの種を植えますが、私が必要な量の種は少なすぎて、お店で買うことができなかったので、職場の上司にお裾分けしてもらいました、感謝です。

↑メイズの種

種の植え方に種類があります。

今回はササカワ式という、一つの穴に一粒ずつ植え、種の間隔は25cmという方法を使って植えました。この方法はマラウイで広く知られているみたいです。調べてみると、ササカワ・アフリカ財団(SSA)という法人が30年以上アフリカの小規模農家に対して農業技術支援をしてきた団体の活動が背景にあるそうです。

毎日水をあげるのかと思っていたら、ガーデナーに「雨が降るから水はあげなくていいよ」と言われ、雨に任せて放置。正直これまで、雨は停電の原因になるし、道路が冠水するし、嫌だな~と思っていました。

日本にいる時も、雨が多少降らなくても、食べ物は手に入るし、水不足になること滅多にないし、生活に支障はありませんでした。

でもメイズを植えた後は、雨が降るとほっと安心するし、雨が降らない日が続くと心配になります。

雨乞いをしたくなる気持ちがわかります。「雨は天からの恵み」という言葉を人生で初めて実感しました。

2週間後、やっと出てきた芽を見たとき、青々とした緑に植物の生命を感じました。芽が出てからは毎日すくすくと育ち、日に日に背が伸びていくのが楽しみで、朝の日課がメイズ観察でした。

↑成長していくメイズの様子

ですが、家の外の現地の人が植えたメイズとの違いを感じたのは1か月くらい経ってから。なんだか成長が遅いし、茶色い葉っぱが出てきた…早速ガーデナーに相談すると、肥料をあげる時期とのこと。

ここで問題発生。肥料をどこで売っているのか気にしたこともなかったのでわかりません。市場の人に、「トウモロコシを植えたから肥料がほしい」と拙い現地語で質問し、ようやくたどり着いた肥料を取り扱うお店。

(このお店、実は教え子のお母さんが店主でした。後から知ってびっくり。)

ここにきて初めて量り売りだと知りました。NPKという肥料を500gゲット。

肥料の与え方

私は土にばらまくのかと思っていたら、木の棒でメイズの生え際の土に穴をあけて少しずつ入れる。無駄なく栄養を届けるにはこの方法がベストらしいです。その1か月後もう一度、他の種類の肥料(ユレア+カニ)をあげました。

↑肥料をあげる様子

2月下旬 背丈も私より大きくなり、穂が付き、小さな実が出来始めました。

実をよく見るといつもアリがたくさんついています。カマキリも葉っぱの上で休んでいます。

彼らが皮と皮の間に隙間を作り空気の通りを良くし、成長を助けてくれているそうです。

↑自分の背丈よりも伸びたメイズと出始めた芽

雨も順調に降り、ついに、4月収穫の時期になりました。私は少し植えた時期が遅かったので、収穫の時期が周りの人よりも遅めでした。皮の上から実の硬さを確認して、トトロのメイちゃんのようにぽきっと収穫。小さな小さな手のひらサイズのメイズが収穫できました!!

↑人生で初収穫したメイズ

バウラー(七輪)で火をおこし炭火でじっくり焼いて、これまでお世話になったガーデナーや気にかけてくれていたマーケットの人たちと一緒に食べました。現地の人が育てたメイズの1/4くらいの大きさしかないけど、「甘いよ!おいしいよ!」と言ってくれました。育てた達成感と、人々の優しさに触れマラウイに来て一番幸せを感じた瞬間でした。みんなに「これで本物のマラウィアンだね」と認めてもらえました。

↑カリブ~(食べ物をシェアする文化のこと)

この時期に収穫したメイズがマラウイ全体の年間食糧に関わります。2年前は国全体が雨不足による不作で、緊急事態が出るほどに。それほど人々の生活はメイズ栽培に影響されます。

↑子供たちと一緒に実を取るお手伝い

↑粉に挽く様子

↑天日干して乾燥させている様子

私はたったの3畝でしたが、現地の人はとても広い畑の世話をしています。

日本みたいに機械があるわけではなく、土をおこす、植える、肥料をまく、刈り取る、種を取る、乾燥させる、粉に挽く、これら全てが手作業です。家族総出で、畑の手入れをしている姿を見ると尊敬の気持ちと無事に育ってほしいという願いが心の底から溢れてきます。

「百聞は一見に如かず」

メイズ栽培は私のマラウイ生活において、現地の人の生活を知り、気持ちを共有することができるとても貴重な経験になりました。来年はもっとよいメイズが育てられるように、もう一度挑戦する予定です。もうすでに一面のメイズ畑が恋しくなってきました。最後に、近所のリアルメイちゃん。かわいいです。

scroll