ボランティアレポート「マラウイの生徒たちとYOSAKOI」

2025.10.29

名 前:宮崎琴巳

隊 次:2023年3次隊

職 種:PCインストラクター

配属先:ムクウィチ中高等学校

出身地:愛知県名古屋市

2025年5月、活動先のセカンダリースクールで生徒たちとYOSAKOIの演舞を披露しました。アフリカでのYOSAKOIの練習は日本の何倍も難しく、その中でどのように完成させていったのか、経緯も踏まえてお伝えします。

◼️YOSAKOIとは?

高知県で生まれた踊りで、楽曲・振り付け・衣装が自由な踊りです。ルールは鳴子を手に持ち、鳴子踊りの楽曲のフレーズを入れることです。高知・札幌をはじめ毎年全国各地でよさこいの祭りが開催され、各チームが練習し磨き上げた踊りを競い合います。優勝に向けて毎日または毎週何時間も練習し、披露する演舞はとてもパワフルで観客を魅了します。

◼️マラウイでYOSAKOI 〜きっかけ〜

日本のアニメが大好きな生徒に頼まれ、日本語クラブを立ち上げたことがきっかけです。生徒への伝達手段がなく、空き教室もないという状況で、毎週水曜日のクラブの時間に日本語クラブを開催することはとても困難でした。しかし、幸運なことにアニメ好きの同僚がおり、その同僚が日本語クラブを手伝ってくれたおかげでクラブ活動を継続することができました。

最初は日本語の授業を中心に活動していましたが、少しずつ折り紙等の日本文化も伝えていきました。そんな中、日本大使館で年に1回の「JAPAN DAY」が開催されました。生徒には「入場料無料で、日本文化が学べるからぜひ行ってみなよ」と伝えました。「いく!」と行っていた生徒も、イベント後に確認すると誰も行っていませんでした。疑問に思い理由を聞くと「僕は長男だから週末はお母さんの手伝いをしないといけない」「大使館に行くまでの交通費がなかった」と。それを聞いて「それならば、学校で生徒主体のJAPAN DAYを実施しよう!」と決めました。そのためにはイベントのメインとなるものが必要だと考え、生徒とYOSAKOIの練習をすることにしました。

◼️練習開始

―振り付けを覚えない…―

10月頃から練習を始めましたが、12月になっても全然振り付けを覚えられていませんでした。というのも家で練習をしないからです。週1回、1時間のクラブ活動で覚えられるわけがありませんでした。そこで生徒には振り付けを覚える期限を伝え、覚えたら私のところへ見せに来るように伝えました。また、生徒のモチベーションを上げるために、期限内に振り付けを覚えた生徒だけが法被を着て鳴子を持って踊れると伝えました。すると、その日から生徒のやる気がかなり上がり、家や学校の空き時間に練習をするようになりました。

生徒たちはスマートフォンは持っていませんが、生徒の保護者はほとんどスマートフォンを持っています。そのため多くの生徒は親にお願いし、振り付け動画を家で見て少しずつ覚えていきました。Youtubeの動画再生はデータを消費するため、私のiPadで再生した動画を生徒のスマートフォンで録画し、自宅で練習していた生徒もいました。また、スマートフォンがない生徒は友達に学校で教えてもらっていました。それだけではなく、時間があればオフィスに来て私のiPadで動画を見て練習をしていました。本気を出せばできるじゃないか・・・!!と生徒たちのポテンシャルを感じ、私自身の活動のやる気にもつながりました。

―「ない」「ない」だらけの練習環境―

練習において大変だったのは①練習時間と②練習場所の確保です。

【練習時間】 週1、1時間の練習時間ではとても練習時間が足りません。そのため、金曜日のスポーツの日も使用し、週2時間練習をしました。ただ、午前授業のABCシフトと午後授業のXYZシフト(午前午後は隔週で交代)の生徒も一緒に練習する必要があったため、土曜日にも練習を行い、「入場」「挨拶」「かまえ」「隊列移動」を実施しました。

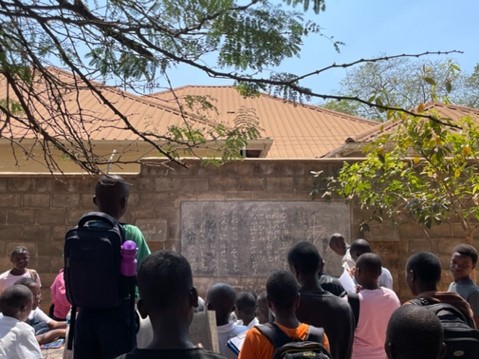

【練習場所】 空き教室を毎回見つけるところから始めます。空き教室がない時は外で実施しましたが、外での練習になると特に男子生徒が人目を気にして練習しなくなるので、基本的には室内で練習をするようにしました。

上記2点以外にも、踊りの練習であれば必要な「鏡」「スピーカー」もない中での練習でした。そのためスマートフォンやタブレットで動画を撮影し、練習の中で生徒自身に自分の動画を見て修正するようにしました。また、友達同士で振り付けを見合って修正させるようにしました。

◼️JAPAN DAY当日

2025年5月、JAPAN DAY当日。約半年に及ぶYOSAKOIの練習成果を披露する時がやってきました。本番前に初めて全員が法被を着、鳴子を持った状態でリハーサルを実施しました。準備は日本語クラブの生徒、JICAボランティア、先生たちと進めました。新聞社やTV局が集まる中、約4分間の演舞を披露。結果は拍手&大歓声が沸き起こる大成功の結果となりました。YOSAKOIを披露した生徒たちもその拍手喝采にとても喜んでいるように見えました。

当日は生徒・JICAボランティアによるソーラン節、民謡披露、折り紙レクチャー(鶴の折り方)、書道・茶道体験、箸での豆移し大会、生徒の自作マンガ披露を実施しました。日本国大使館・JICA事務所、そして学校の先生たちの協力のもと無事に開催することができ、参加者にとても喜んでもらえてよかったです。1人では到底無理でしたが、多くの人に助けていただき無事に開催できました。

◼️YOSAKOIソーラン映像特別企画へ出場

実は、今回の演舞は北海道のYOSAKOIソーラン祭りの総踊り曲「Street of Soran」の楽曲・振り付けを使用しました。使用にあたり、YOSAKOIソーラン祭り組織委員会様へ使用許可を申請したところ快諾していただきました。合わせて6月のソーラン祭りの「映像特別企画」に出場してみませんか?とお声がけをいただいたので、動画を作成して応募しました。動画の撮影はJAPAN DAYの当日のみ。というのも全員が集まり、衣装と鳴子を身につけている時がその時しかなかったからです。JICAボランティアに協力してもらい複数角度から撮影した動画を編集し提出。ソーラン祭り当日に放送される動画を視聴し、その後のソーラン祭り事務局の方のコメントに感動しました。「すごい!鏡もない、練習場所もない、そんな中でこのクオリティはすごい」「“それそれ““ソーランソーラン“など掛け声も覚えている」「来年も楽しみにしている」、そのような言葉を、いろんなチームを見てよさこいを知っている方々からいただくことができ、とても嬉しかったです。本当に大変でしたが、頑張ってよかったと思いました。

◼️何かを継続して頑張ること

マラウイで生活して感じるのは「諦めが早い人が多い」ということです。ただそれは、マラウイで生きていく中では大切なマインドだと思います。というのも、諦めずに期待をしてしまうと何事にもイライラしてしまうからです。「停電」「断水」「遅刻」「サボり」、そのようなことに対して誰1人としてイラつかず、怒らないのがマラウイです。

そして、そのマインドがクラブ活動でも反映されていました。例えば、振り付け暗記テストに合格しなかった生徒。「また覚えて挑戦してみて」と伝えますが、90%近くが再挑戦しません。そのため私が生徒に依頼し、個別に再挑戦するかどうか状況を確認していました。なぜ2回目以降の挑戦をしなかったのか。それは「不合格=失敗」するのが嫌だという生徒が多いからです。というのも私の活動先の生徒は小学校で優秀な成績を納め、ストレートで中高等学校へ進学してきた生徒が多いです。そしてマラウイはどこの家庭も家族はみんな優しく、学校では部活動がないため、誰かに何かを注意されたり、失敗するという経験は日本よりも少ないのではないかと思います。また、日本のようにルールや規則がきっちりとしているわけではないので、嫌なことからは簡単に逃げることができます。「失敗したくない」「間違いを指摘されたくない」そんな気持ちが強い生徒は、振り付けの試験や、振り付けの練習で修正が入ると次から来なくなりました。「嫌なこと」=「諦める」方が心も楽で簡単だからです。

ただ、そんな中でも「みんなの前で踊りたい」「頑張りたい」「日本文化が好き」という生徒は、振り付けも修正しながら一生懸命毎日練習を続けました。最終的には17人の生徒が法被を着て踊りましたが、この17人の生徒は本当にガッツがあると思います。何かを継続して頑張ることの難しさ、そしてその難しさを乗り越えた先にある達成感を身をもって感じてもらえたのではないかと思います。その経験が彼らのこれから、将来に何かしらいい影響があると嬉しいなと思います。また、途中で練習を諦めてしまった友達にその頑張り抜いた経験を伝え、1人でも多くの生徒が「何かを継続して頑張ることに」挑戦してみてほしいと思います。結果はどうであれ、何かをやり切った先に得られるものがあるからです。そしてそのようなガッツのある生徒たちがマラウイをさらに発展させてくれることを信じています。

scroll