人と海の安全を守る~海上保安河野専門家~

2025.09.26

マレーシアでは、教育・気候変動・関税など幅広い分野でJICAの専門家が協力しています。その中には「海の安全」を守るために活動している人もいます。今回は海上保安庁からJICA専門家としてマレーシアに派遣され、法執行や救難業務に関する知識を現地に伝えながら、国際協力に取り組む河野さんにお話を伺いました。

ーまずは自己紹介と、現在マレーシアでどんなお仕事をされているのか教えてください。

私は日本の海上保安庁から出向し、現在はJICA専門家としてマレーシア海上法令執行庁(MMEA)と協力して活動しています。海上保安庁ではこれまで潜水士(いわゆる”海猿”)や捜査官、巡視船の船乗りと言った現場の仕事を経験してきました。現在は法執行や救難業務の分野に関する知識や経験をMMEAに共有する活動をしています。海の安全を守ることは、人々の暮らしや地域の安定に直結する大切な役割です。私はその一端を担うことで、日本が目指すインド太平洋地域における平和と安定に貢献したいと思っています。

*巡視船みずほのクラン港入港式典の様子

ーマレーシアはマラッカ海峡に面しており、海の安全を守ることがとても大切な国です。では、そのマラッカ海峡はなぜ重要なのでしょうか?

マラッカ海峡は、年間9万隻以上の船舶が行き交う、まさに"世界の大動脈"です。ここを通る船には、日本が中東から輸入する石油や天然ガスを運ぶタンカーも数多く含まれています。つまり日本にとって、マラッカ海峡はエネルギーを運ぶ"命綱"ともいえるシーレーンです。これは日本だけでなく、アメリカや中国をはじめとした多くの国々にとっても同じで、国際社会全体にとって極めて重要な海域です。

さらに、この地域は「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)*」を支える要衝でもあります。安全で自由な航行が確保されてこそ、インド太平洋地域の平和と安定、そして経済発展が実現できます。そのために、国を越えた協力が欠かせないのです。

* FOIP:インド太平洋地域全体の平和と繁栄を保障し、すべての国に安定と発展をもたらすことを目指す構想。

歴史を振り返っても、マラッカ海峡は古代から東西交易の要衝でした。季節風を利用してインド洋と東アジアを往来する船は、このマラッカの港で風向きが変わるのを待ってから再び航海に出たと言います。そのためマラッカは"風待ちの町"と呼ばれ、古くから人やモノ、文化が行き交う場所だったのです。その姿は現代においても変わらず、海運と人の交流の要としての重要な役割を担い続けています。

ーマラッカ海峡が国際社会にとって重要であることがわかりました。では、日本はなぜこの地域での協力に関わる必要があるのでしょうか?

一番大きな理由は、日本の暮らしに直結しているからです。日本は石油をはじめとするエネルギー資源の大部分を海外に頼っており、その多くが船で運ばれてきます。その"生命線"がマラッカ海峡なのです。

もし何らかの理由でマラッカ海峡が通れなくなり、船が海峡の南側を大きく迂回することになれば、輸送コストは一気に上がります。その結果、燃料代等が高騰し、物流全体のコストが増え、最終的には私たちの生活に直結する"モノの値段"まで上がってしまいます。電気代やガソリン代、スーパーの商品価格まで影響を受ける可能性があります。

つまり、この海域の安全を確保することは、日本経済と私たちの日常を守ることにもつながるのです。

さらに、マラッカ海峡では"海賊"の問題がいまなお続いています。背景には貧困などの社会問題もあり、単なる取り締まりだけでは根本的な解決には至りません。

そこでJICAは海上保安機関に対する海上での取締まり能力の強化を行うだけでなく、別のアプローチとして教育や貧困対策、雇用の創出といった問題の"根っこ"の部分に働きかけて生活基盤の底上げを行う活動も行っています。その両輪がかみ合ってこそ、国際協力の意味があるのだと思います。

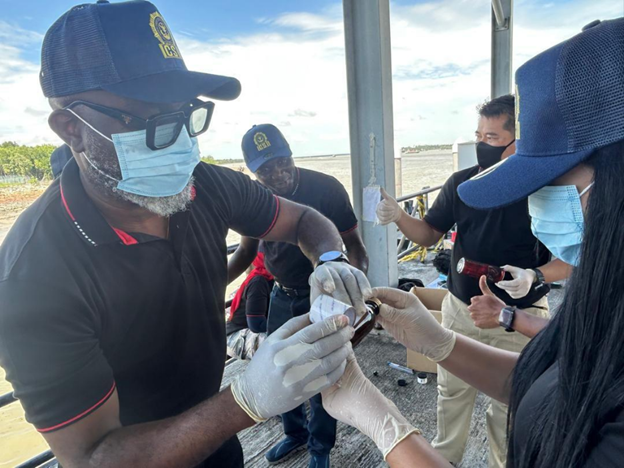

*制圧技術を取り入れた訓練の様子

ー現在マレーシアではどのような活動をされていますか?

私の活動は大きく2つに分けられます。救難能力と法執行能力(犯罪捜査や制圧技術等)の強化です。

まず救難分野については、海は便利な輸送の場である一方、ひとたび事故が起きると多くの人命が危険にさらされます。そのため、迅速かつ確実な対応が欠かせません。

たとえば「SARCOMEX(サーコムエックス)」と呼ばれる訓練では、海上保安庁の練習船がマレーシア沖を航行する際にマレーシアの海難救助センターと実際の海難事案を想定した通信訓練を行っています。この訓練を行うことで本当に海難が発生した際に、付近を航行中の外国船と協力して救難活動を行うために必要な情報共有のノウハウが身につく様になります。

また「潜水研修」では、日本から潜水士や特殊救難隊員が来て、MMEAのダイバーに潜水技術だけでなく、救急対応や火災時の対応なども指導しました。いざ事故が起きた時に、助かる命を一人でも増やすために必要な力を育てています。

次に法執行分野です。マレーシアの海域でも違法漁業や密輸が発生しており、時に取り締まりの現場では相手が激しく抵抗することもあります。そこで必要となるのが「制圧技術」です。これは、自分や仲間の身を守り、相手も傷つけることなく抑え込むための技術で、日本の海上保安庁が長年培ってきたものです。実際にマレーシアの巡視船と日本の巡視船が合同で訓練を行い、身に着けた技術を試す場も設けています。

法執行の分野には、犯罪捜査や鑑識分野も含まれます。海の安全を守るには救助だけでなく"犯罪の証拠をどう押さえるか"という視点も欠かせません。

たとえば船舶の塗膜片分析が挙げられます。これは船と船が衝突した際に一方の衝突船が衝突した事実を否認した場合でも、現場に残された塗膜片を調べることで、衝突船舶の同一性を特定出来る技術です。

こうした技術を応用することで様々な犯罪の証拠を保全し、事件が解決出来る様になるのでMMEAと協力しながら研修を進めています。

*塗膜片分析技術研修を顕微鏡を用いて実施する様子

*犯罪現場操作研修で指紋採取の方法を教える様子

こうした協力はすでに20年近く続いていて、海上保安庁から派遣されている長期専門家は私で8代目になります。2005年にMMEAが設立される以前から組織づくりや人材育成の支援を続けて来ました。

ーやりがいと苦労について教えてください!

やはり一番苦労するのは、"日本では当たり前"と思っていることが、こちらではそうではないことです。救難や鑑識の研修でも、"これを言えばわかるだろう"では通じなかったりします。だからこそ、1から10まで丁寧に伝えることが大切です。時には「わかっているよ」と面倒がられることもあるのですが、"わかっている"ことと"わかっていない"ことの間に"伸びしろ"や"伸び悩み"の原因が隠れていることが多いです。だからこそ、根気強く説明し対話をしながらお互いに学んでいくことを大切にしています。

一方で、やりがいも本当に大きいです。研修生や現地の仲間は本当に純粋で、私が持っている知識や技術を一通り伝えたうえで、彼ら自身のやり方にアレンジして行って欲しい。そうやって国を越えて日本で培ったものを活かせることは、私にとって大きな喜びです。

さらに言えば、マレーシアは今日では援助対象国というよりも、日本のパートナーとして、お互いに強みのある分野で協力しあえる仲間の関係になっていると感じています。現にエネルギー分野では、マレーシアは天然ガス等の主要な供給先として私たちの暮らしを支えてくれています。

また、東南アジアの中心的な存在としてASEAN各国との連携や日本との協力を共に進めてくれる存在になっています。私が指導を行っている海上保安分野では教える側に立つこともありますが、逆に教えてもらうことも沢山あり、マレーシアから助けてもらうことも多々あります。そのため今後も成長しあえるパートナーとして一緒に歩み続けることができるといいなと考えております。

インタビュー後の感想:

河野さんのお話を伺い、地政学的にも大きな意味を持つこの地域での取り組みが、日本の暮らしや世界の安定に直結していることを改めて実感しました。その言葉からは、海上保安官として培った知識や技術を海外の現場で活かせることへの誇りと責任感が強く伝わってきました。

マレーシアの海を守る仲間とともに挑み続ける河野さんの姿勢に、私たちも大きな勇気をもらいました。ありがとうございました!

語り手:河野太郎さん

聞き手:JICAマレーシア事務所インターン 岩村篤、吉村紫織

scroll