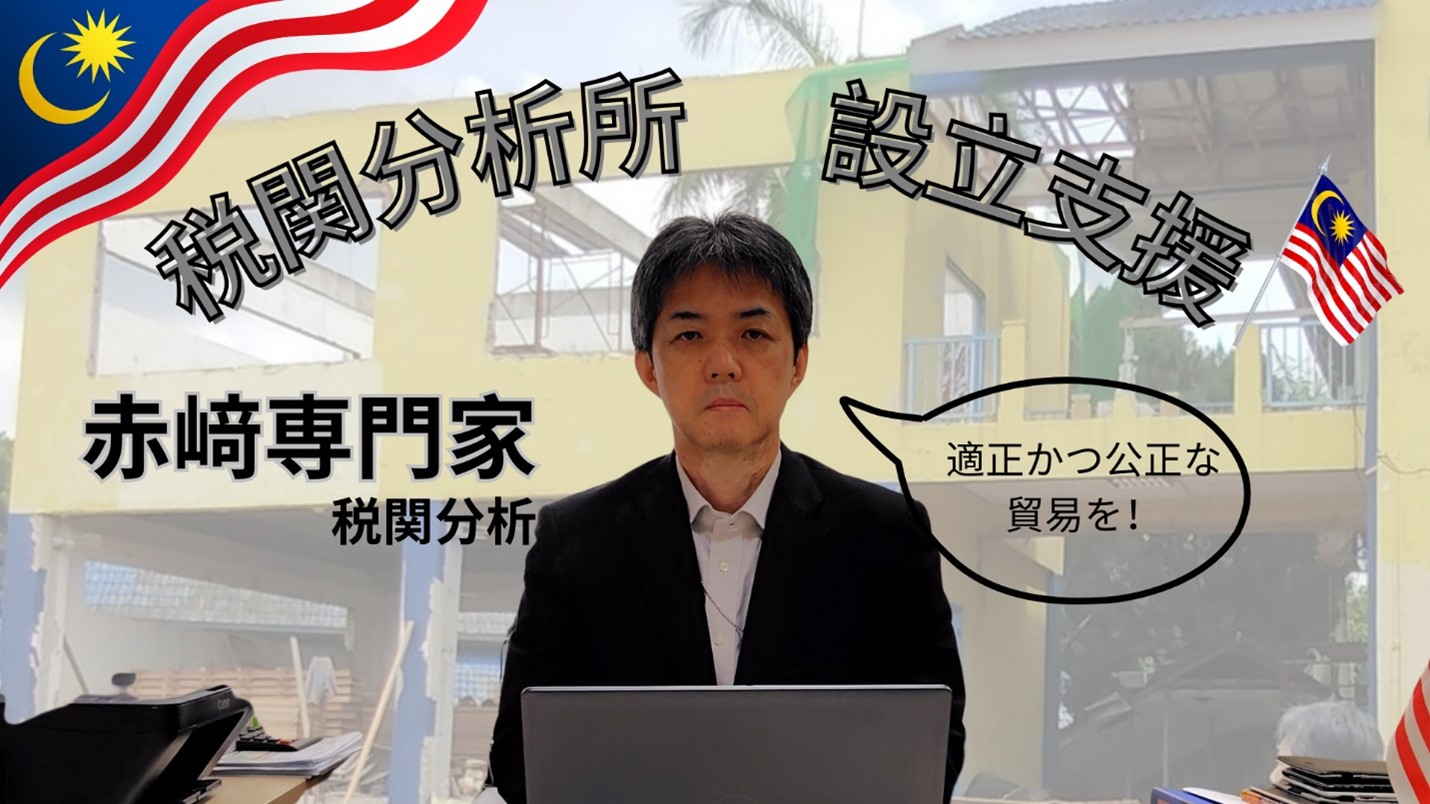

マレーシアでの税関分析所の設立支援 ー日本の財務省関税局から派遣され、マレーシアで技術協力に携わる赤﨑専門家に聞く―

2025.10.01

マレーシアでは、教育・気候変動・関税など幅広い分野でJICAの専門家が協力しています。その中には「公平で適正な税の徴収や円滑な貿易」を確保するために活動している人もいます。今回は、日本の関税局からマレーシアの関税局に派遣されている赤﨑専門家にお話を伺いました。マレーシアでの活動内容や、その中で感じるやりがい、そして困難な点について、話していただきました。

Q. まずは自己紹介と、現在マレーシアでどんな仕事をされているのか教えてください!

A. マレーシア(主にプトラジャヤ)で活動している赤﨑と申します。私は大学を卒業して31年間、国内外で税関関係の仕事に従事してきましたが、今回はご縁があり、日本の関税局からマレーシアの関税局に派遣され、JICAの長期専門家として技術協力活動に参加させて頂いています。私の主なミッションは、「マレーシアに税関分析所が設立されるにあたり、その円滑な運営と職員の分析能力の向上に向けた支援・助言をすること」です。

税関分析所というのは、関税率の決定などのために輸出入貨物の化学分析を行うところです。世の中の物品は、各国の関税率表において、種類、性質、成分などでグループ分け(「品目分類」と言います。)されており、それぞれに関税率などが設定されています。そこで、輸入(又は輸出)申告された物品が正しく品目分類されているか(すなわち、正しい税率が適用されているか)を確認するために、化学的な分析が必要になることがあるんですね。つまり、適正かつ公平な貿易を実現するのに税関分析所は貢献しているのです。

現在、マレーシアの税関分析所は建設中で、運営開始は来年になる見込みですが、その様な状況のもと、私がマレーシア関税局に対して行っている技術協力は、大きく分けて二つあります。 一つ目はハード面の支援で、分析したい物品を聴取し、それに合った分析機器や設備、試薬などの選定について助言を行い、実際に分析できる環境を整えること。 二つ目はソフト面の支援で、「分析法」や「標準作業手順書」など円滑な業務運営に必要なマニュアル類を国際標準に合わせた形で作成することを支援すると共に、定期的な税関分析に関連したワークショップを自身が講師となって行うことです。それに加えて、実地訓練(研修)を企画し、日本の関税局・関税中央分析所や現地の大学(MJIIT:マレーシア日本国際工科院)と連携して実施することを通じて、マレーシア税関職員の税関分析に関連する知識と技術を向上させ、税関分析所が業務を開始した際、職員が適正かつ円滑に、安定したパフォーマンスを発揮できるようにすることです。

つまり、「モノ」、「仕組み」及び「人材」を整えて、税関分析所をゼロから立ち上げていく仕事をしています。

Q. マレーシアという海外で、税関分析という専門的な分野について教えるのは難しいですか?

A. はい、国内で技術協力を行うことに比べると難しいですね。

日本であれば、事前準備のために調べたいことがあった時に、職場や外部の図書館で資料や専門書を確認できますし、知り合いの専門家に直接連絡して相談することも比較的簡単です。ところが、ここマレーシアではそうはいきません。

国立図書館に行ってみましたが、専門書の数が期待ほど多くなく、インターネットを利用して無料で調べられる範囲は限られますし、官公庁の図書館は外国人の利用を制限していたりしますから、苦労させられることが多いんです。日本にいた頃は当たり前だった「すぐ調べられる環境」が、ここでは整っていないんですね。

そういう状況で教えるとなると、言葉や文化の違いだけでなく、資料準備の壁にもぶつかります。それがこの仕事を難しくしている要因の一つです。

Q. そういった苦労の中でも、やりがいを感じる瞬間はどんな時ですか?

A. やっぱり「成果が形になってきた時」ですね。

私が行っている技術協力には明確なゴールがあります。それは「税関分析所を機能する状態にすること」です。 マレーシアには今まで税関分析所が無かったので、現地職員は税関分析所の設立に係るノウハウが乏しく、着任当初は苦労しましたが、今までの取り組みで税関分析に必要なインフラはかなり整ってきました。施設の工事は今のところ遅延がなく、設備や導入する分析機器の手配や、標準作業手順書などのマニュアル類の作成などの作業も順調に進んでいます。

来年は、現地の税関分析所にて、そのスタッフと共に分析法の有効性の確認など、より実務に直結した作業を行い、その技術や知識を伝える段階に移る予定です。 こうやって一歩ずつゴールに近づいていくのを目で見て実感できるのは、現地での技術協力ならではのもので、やりがいを強く感じられます。

Q. 技術協力で大切にしている考えはありますか?

A. 「人材育成」の重要性ですね。 私は、社会人になった当初は人に教えることにそこまで興味がなかったんです。しかし、様々な業務経験を積み、年齢を重ね、職業人生の後半に差し掛かる中で、組織への貢献を考えたとき、今まで得た知識や経験、技術を若い世代に伝えていくことが如何に大事かということに気付いたんです。特に日本の税関研修所で教官をしていた時は、自分の仕事ぶりが税関という組織の将来に少なからず影響するであろうことを認識し、気を引き締めるのと同時に、やりがいを強く感じていました。 「人材育成」って、海外での技術協力に限らず、組織の維持・発展のためにすごく大事なことだと思います。ここマレーシアでは、知識や技術を単に伝えるだけでなく、先方が主体性を持って分析所を維持・発展させられるように心掛けつつ、活動に尽力していきたいと思っています!

感想:赤﨑専門家のお話を伺い、マレーシアにおける適正で公平な貿易は、マレーシア国内だけではなくマレーシアを取り巻く世界の利益に直結していることを改めて学びました。赤﨑専門家が培ってこられた31年間の凝縮された税関関係の知識や経験を未来に繋いでいる姿に感銘を受けました。ありがとうございました!

語り手:赤﨑哲也専門家

聞き手:JICAマレーシア事務所インターン 岩村篤 吉村紫織

scroll