マレーシアでの大学・産学連携支援 ~子どもを中心に。教育の未来を拓く。濱田専門家が歩んできた国際教育の道~

2025.10.02

マレーシアでは、教育・気候変動・関税など幅広い分野でJICAの専門家が協力しています。その中で、大学間の交流や産学連携を通じて教育の可能性を広げているのが濱田専門家です。今回は、これまでの歩みを振り返りながら、教育に懸ける思いを中心にお話を伺いました。

ーまずは自己紹介と、現在マレーシアでどんなお仕事をされているのか教えてください。

私は今、マレーシア工科大学の中にある「マレーシア日本国際工科院(MJIIT)」で、JICA 専門家として働いています。その中で、「Malaysia- Japan Linkage Office(MJL)強化にかかるJICAプロジェクトのチーフアドバイザーとして、同オフィスが日本の大学や企業とマレーシアを結びつけ、研究や教育の交流を広げたり、産学連携を進めたりする"橋渡し役"を担っています。マレーシアと日本をつなぐこの拠点が、両国の大学と企業の共同活動を促進する持続的な窓口になることを目指しています。

ー国際協力や教育に関心を持つようになったきっかけは何だったのでしょうか。

子どものころから教師に憧れていました。そんなある日、自転車で通りかかった図書館で偶然、海外協力隊の説明会を見つけました。そこにたまたま、ソロモン諸島で理数科教師をしていた方がいて、海外で生活しながら教壇に立つ経験を直接聞くことができました。それまでJICA の存在すら知りませんでしたが、そこで初めて国際協力と教育を結びつけて考えるようになり、この出会いが人生を大きく変えることになりました。

その後、大学院を修了して海外協力隊に参加し、パプアニューギニアで理数科教師としての活動が始まりました。教材や実験器具もない中で工夫を重ねながら、週30コマ以上を担当していました。

生徒たちの暮らしは厳しく、食べ物にも事欠くことが少なくありませんでした。自分は日本から来た「先生」として生活に困ることはありませんでしたが、彼らとの違いをしんどく感じるようになりました。そんな中でも、彼らはとってきたサツマイモを「先生もどうぞ」と差し出してくれ、貧しい中でも分け合う心の豊かさに触れました。

*パプアニューギニアでの授業風景

ある時、毎日のように出席していた生徒が突然授業に来なくなりました。理由を尋ねると、寮で暮らすその生徒は、電気もガスもない環境で、夜明け前から薪を割り、一から食事の準備をしなければならずに疲れ果てて、そのまま授業時間に眠ってしまっていたことがわかりました。

そんな過酷な日常を抱えながらも必死に学ぼうとする姿に直面し、「もっと良い学びを届けたい」という思いと同時に「自分に何ができるだろう」という問いが強く芽生えました。補習や自作プリントなど小さな工夫を重ねながら、少しでも学びを支えたいと必死でした。この経験が途上国の教育に本格的に関わっていきたいという出発点になったと思います。

ー協力隊後の歩みについて教えてください。

帰国後はまずJICA駒ヶ根で協力隊のサポートに携わり、続いてケニアに企画調査員として派遣されました。ここでアフリカの教育事情を現場で知ることができたことは大きな経験でした。その後、さらに学びを深めたいと考え、イギリスのサセックス大学に進学し、International Education and Developmentのコースでアフリカの教育開発について学びました。現場経験を理論的に整理することで、自分の中で教育を捉える視点が広がったと思います。

その後、協力隊時代の先輩とのご縁で、再びパプアニューギニアに戻ることになりました。今度は理科の教材開発に携わりましたが、そこで大きな課題だったのは「学ぶ順序」が整っていないことでした。例えば日本では「この知識を学んだから次にこの知識へ」と体系的に積み上げますが、現地の教材はその流れがなく、知識がつながらないまま学習が進んでしまうため、順序立てて学べるよう教材を改訂していく作業を行いました。

自分を育ててくれた国に、今度は自分が少しでも貢献できることが心から嬉しかったです。島国ゆえに道路がなく、教育が届かない地域も多いという「分断」の現実を知る一方で、テレビ放送を使って遠隔地に授業を届けるプロジェクトも進んでおり、教育を広げる新しい試みを目の当たりにしました。

また、私自身、かつて派遣されていたのは首都から400㎞も離れた場所で、再訪は難しかったのですが、滞在していたホテルで偶然、元教え子に再会して、「あのときの高校で学んでいました」と感謝の言葉を伝えてくれて、その瞬間は本当に嬉しく、教育のもつ力を改めて実感しました。

ー専門家として、

パプアニューギニアやマレーシア以外でも活動の経験があれば教えてください。そこでの経験や、教育に対する思いはどのようなものだったのでしょうか。

パプアニューギニアでの活動の後、ラオスでは教員研修制度の整備に、ミャンマーでは工科大学の教育研究の質の向上に携わりました。国や地域が変われば教育の課題もまったく違い、それぞれのフィールドで新しい視点を得ることができました。

私自身、教育に関わるうえで常に大事にしてきたのは「自分が知らないことを学ぶことのできるありがたさ」と「次の世代にそれをどう継承するか」ということです。協力隊時代を振り返ると拙い英語しか話せなかった自分に、生徒たちが根気よく付き合ってくれて、逆に英語を教えてもらったような気がしています。その経験があるからこそ、相手のバックグラウンドや考え方を理解したうえで、決して押し付けにならないように取り組むことを意識しています。

そして何より大事なのは、子どもたちがどこまで理解できているか、学びがきちんと定着しているかを一番の基準にすることです。日本でも世界でも、教育は子ども中心であるべきだと思っています。現場で得た感覚が、今でも自分が教育に向き合う際の思いの根っこにあります。

ー現在マレーシアで取り組まれていることや目指している未来について教えてください。

今はMJIITで、MJLのプロジェクトのチーフアドバイザーをしています。ここでは日本とマレーシアの大学や産業界を結ぶハブとして、研究者・教育者・行政を結びつけ、国際連携を広げる取り組みを進めています。具体的には教員学生交流や共同研究の機会を広げるために連携事例を紹介し、日本とマレーシア双方の教育関係者をつなぐ役割を担っています。そうした場で、双方の関係者から「ありがとう」と感謝の言葉をいただけると、自分の働きかけがたしかに役立っていると感じ、とてもやりがいを覚えます。

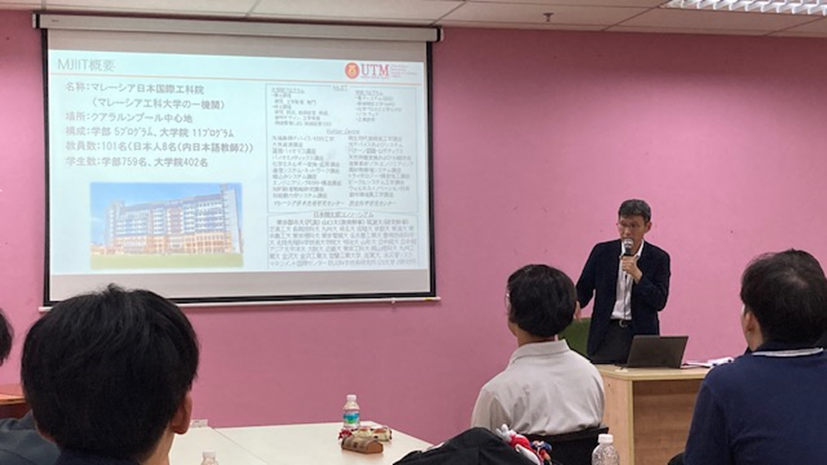

*日本の学生にプロジェクトを説明する様子

今後は大学間の連携を推進することで、日本と海外の学生が交流し、お互いの違いを理解し合える機会を増やしていきたいです。

マレーシアは民族的にも地理的にも多様性に富んだ社会で、「他者を認めながらともにやっていく」という姿勢が根付いています。その多様性から学べるものは多く、日本の学生にとっても非常に貴重な学びの場になると思います。

これまでを振り返って、どこの国に行っても、気づけばそこが「自分の居場所」になっていると感じます。アポなしで訪ねても「まあ座れよ」「お茶でも飲むか」と迎えてくれる、温かさが自分をここにいたい、と思わせてくれるのです。そうした出会いに支えられながら、私はずっと教育に携わってきました。

環境がどれほど厳しくても、子どもたちが学ぶことには大きな意味があると感じています。だからこそ、子どもを中心に、その学びをどう次の世代につないでいけるかを考えてきました。これからもその思いを大切にしながら、教育の現場に関わり続けていきたいです。

聞き手:どんな環境でも「子どもたちの学び」を出発点に考える姿勢が、濱田専門家の歩みを貫いているように思います。教育への揺るぎない情熱と、人と人とをつなぎ続けてきた温かさが伝わってきました。

語り手:濱田勇専門家

聞き手:JICA マレーシア事務所インターン 岩村篤、吉村紫織

scroll