- トップページ

- ニュース・広報

- 広報

- 広報誌

- mundi

- 中南米 最遠の地に根付くニホン mundi 2018年1月号

- 発展の礎を築いた開拓者たち パラグアイ

1936年、大勢の人に見送られながら神戸港を出発した11家族81人の日本人。

南米パラグアイへの移住史の最初のページが刻まれた瞬間だ。

それから80年、多くの努力を重ね、パラグアイの農業の発展に貢献してきた人々の軌跡を追った。

写真:柴田大輔(フォトジャーナリスト)

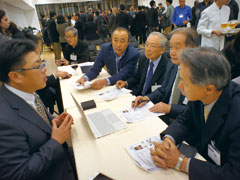

パラグアイの首都アスンシオンで毎週土曜日に開かれる市場は、いつも大勢の人で賑わう。日系2世の木村広二さん(左)ら4人の日系人が生産した野菜が販売されている

市場に並ぶ豊富な野菜 その陰に日系人の存在

11月下旬、パラグアイの首都アスンシオンに1週間ぶりの雨が降った。時折、大きな音で地面を叩きつけるような激しい雨だ。市街地の道路は冠水し、対向車とすれ違うたびに車のフロントガラスに勢いよく水しぶきが掛かる。

この日、筆者が向かった先は、毎週土曜日に開かれる野菜市場。大雨にもかかわらず、多くの人が続々と会場に足を運んでいた。毎週ここで買い物をするという常連客に話を聞いた。「この市場は、その日に収穫したばかりの新鮮な野菜が手に入るから好きなんです。カボチャをマッシュポテトのようにつぶしたり、ズッキーニを卵やチーズと混ぜてパイにしたり、パラグアイ風の料理にアレンジして楽しんでいます」

アスンシオン

生産者は、アスンシオン近郊で農業を営む4人の日系人だ。パラグアイはもともと肉中心の食生活で、野菜を食べる習慣がなかった。そんな中、ここでは大根、ナス、キュウリなど、同国社会に馴染みのなかった野菜に加え、イチゴやスイカといった果物も並ぶ。生産者の一人、堤田昭次さんは、「約15年前にこの場所で市場を始めましたが、今では常連客も増え、私たちが作る野菜が徐々に浸透していることを実感しています」と話す。パラグアイでは、白菜はAcelga Japonesa(日本菜)、みょうがはJengibre Japonés(日本ショウガ)と呼ばれるなど、日本から持ち込まれた食材が食卓を豊かにしてきたことが、野菜の名前からも見て取れる。しかし、そこに至るまでには、長年にわたる移住者たちの並々ならぬ苦労と努力があった。

試行錯誤を重ね 一大産業にまで成長

現在、約1万人の日系人が暮らしているといわれるパラグアイ。移住史の始まりは、今から約80年前の1936年までさかのぼる。日本の国策移民最大の受け入れ国だったブラジルが外国人移住者の制限を設けたことから、新たな移住先としてパラグアイへの入植が始まったのだ。最初の入植地となったのは、アスンシオンから約130キロ離れたラ・コルメナ移住地。第一陣入植者として、1歳6カ月の年齢で両親と共に移住した関淳子さんは、当初の生活をこう振り返る。「森林を切り開き、農作物を育てながら自給自足の生活をしていました。それまで農業の経験はなかったので、とても苦労しました」。厳しい経済状況にラ・コルメナを離れる移住者も出始めたが、1948年に農業協同組合が設立されたことで、事態は好転。アスンシオンの卸売市場で農作物を販売できるようになり、次第に農業が発展していった。

1950年代後半からは、JICAの前身である日本海外移住振興株式会社の直轄移住地として、ラ・パス、ピラポ、イグアスの各移住地が建設され、パラグアイへの移住が本格化した。ラ・パスでは、移住者たちがトウモロコシや綿花などさまざまな栽培を試行した末に、現在の同国経済を支える農作物にたどり着いた。それが大豆だ。「1973年のオイルショックに伴い大豆価格が大暴騰したことをきっかけに、大豆の生産に注目が集まりました。同時に、海外移住事業団(日本海外移住振興株式会社の継承組織)による融資や機材の無償貸与といった支援により農業の機械化が進んだことで、商業的な大豆の生産が本格化しました」。こう説明するのは、ラ・パス農業協同組合の後藤吉雅組合長だ。大豆栽培は瞬く間にパラグアイ全土に広がり、今では世界4位の輸出量を誇る一大産業に成長した。

ラ・パスでは二毛作として小麦の栽培にも力を入れており、2003年には農協の製粉工場も完成した。従業員数は200人近く。日系人だけでなく、地域のパラグアイ人たちも一緒に働いている。工場では1日当たり95トンの小麦を製粉しており、用途・分量別に梱包された小麦粉が次々と積み重ねられていた。

第一陣入植者(11家族81人)の神戸港での集合写真を手にする関淳子さん。このうち、今もラ・コルメナで生活している人は、関さんを含めて2人しかいないという

ラ・パスに2003年に完成した農協の製粉工場。地域のパラグアイ人の雇用創出にもつながっている

2010年には飼料工場の操業も始まり、「今後は畜産業にも力を入れていく計画です」と話す後藤組合長。6歳のときにラ・パスに移住し、1986年にはJICAの研修を通じて、日本で農協の仕組みなどについて学んだ経験を持つ。帰国後はその経験を生かして、パソコンを使った会計プログラムの導入など農協業務の改善に取り組んできた。「今まで暮らしてきたラ・パスに貢献する意味でも、投資や雇用創出を通じて地域活性化を図っていきたいと考えています」と後藤組合長は意気込む。

移住地での生活を支える 日本の文化の継承も

移住先国での定着と生活の安定を図るための支援を目的とした海外移住事業団。そのさまざまな事業は、日系社会における農業の発展を後押ししてきた。特に、道路整備事業によって市場へのアクセスが改善したことで、それまで牛車を使って農作物を運搬していた農家の販売機会が大きく広がった。

海外移住事業団による支援は農業分野だけにとどまらない。各移住地の日本人会をはじめとする日系団体組織の活動も支えてきた。その活動を取材するため、ラ・パスから車を1時間ほど走らせた場所にあるピラポ移住地を訪れた。農協のスーパーには、日本の米やインスタント食品、漬物などが販売されており、思わずパラグアイにいることを忘れてしまいそうだ。また、日本人の医師が対応する診療所もあり、日本語で診察を受けられる安心感から、遠方から通う患者もいるという。

ピラポ日本人会の篠藤真喜男会長は、「私たちの主な活動の一つが、日本語教育です。ピラポの日本語学校には、幼稚園、小学校、中学校の全体で約180人の子どもたちが通っています」と説明する。子どもたちは、平日は地域のスペイン語の学校に通い、土曜日に日本語学校で会話や読み書きなどを学んでいる。日本語教育は各移住地で行われており、指導には日本人会の会員の他、JICAボランティアも協力している。

また、移住地での高齢化が進む中、各日本人会が取り組みを推進しているのが、高齢者福祉の活動だ。ピラポでは「ひまわり会」と呼ばれる福祉ボランティアが中心となり、月に1度、地域の高齢者たちを集めて歌や手芸といった趣味活動と、健康講座などを行っている。この高齢者福祉事業を立ち上げたのが、国内10の日系団体組織を取りまとめるパラグアイ日本人会連合会の菊池明雄さんだ。1961年にパラグアイに移住した菊池さんは、1964年から海外移住事業団、そして現在のJICAの現地職員として勤務した後、2007年に日本人会連合会の嘱託職員となった。各移住地を回って現状調査や体制作りを進めるとともに、地域の福祉ボランティアのスタッフを対象にした研修制度も構築した。菊池さんは、「家に引きこもりがちだった人も含め、月に1度でも高齢者の方々が集まれる場ができました。"楽しかった"と言ってもらえるとうれしいですし、この国で農業の基盤を築いてきた大先輩に対してできる恩返しだと思っています」と語る。

兵庫県の小学校教諭の羽石瑛(あきら)さん。2017年7月から、日系社会青年ボランティアとしてアスンシオンの日本語学校に派遣されている

2015年までの約15年間、ラ・パス市長を務めた日系1世の宮里伝(ゆずる)さん。地域全体の発展のために、インフラ整備の推進などに尽力した。宮里さんのように、近年では多くの日系人がさまざまな分野で活躍している

ピラポの福祉ボランティア「ひまわり会」に所属する柏葉美和子さん。歌や体操などを通じて、地域で暮らす高齢者の生き生きとした生活を支えている

地域の発展に貢献 その思いは次の世代へ

移住者たちの長年にわたる努力を経て、パラグアイの主要産業として確立した農業。それを、地域経済のさらなる発展につなげていくために、日系1世の後を継ぐ若い世代の人たちも知恵を絞っている。

その一人が、ラ・コルメナでブドウ、モモ、スモモなどの果樹を栽培する日系3世の宮本浩一さんだ。1989年から1年半、山梨県で果樹の栽培技術に関する研修を受けた宮本さんは、祖父の代から続く果樹園を引き継ぐとともに、新たに加工品の生産にも挑戦している。「今、従業員が一丸となって取り組んでいるのは、ここで収穫したブドウを使ったジュース作りです」

きっかけは、2010年から3年間行われたJICA草の根技術協力事業だ。この事業には、地域の農産物を加工した新製品の開発や販路拡大を進める香川県が全面的に協力。ラ・コルメナの農家を対象に、加工の知識や技術、マーケティング能力の向上などを目的とした研修やワークショップを行った。そこで得た経験を生かしてブドウジュース作りに励んでいる宮本さんだが、コストの面などまだまだ乗り越えなければならない課題は多いという。「まずは毎年12月に開かれる果物の展示即売会"フルーツエキスポ"での販売に向けて、準備を進めているところです。近い将来には商品化を実現させて、香川県の人たちにも届けることが私の夢ですね」

一方、アスンシオン近郊のカピアタでは、日系2世の柴田大作さんが"土作り"にこだわった野菜の栽培に取り組んでいる。「除草剤は使わず、土を耕さない不耕起栽培によって野菜を作っています。さまざまな野菜をローテーションして栽培したり、収穫後3カ月間は土を休ませたりすることで、病気に強い作物が育つ土壌ができるのです」

ラ・コルメナで宮本果樹園を経営する宮本浩一さん(中央)。従業員と一緒にスモモの選別作業を行っていた

アスンシオン近郊で野菜を栽培する柴田大作さん。雑草は除去せずに自然の状態のままに保つのが、柴田さんの土作りの秘訣だ

柴田さんの農園では、土に有機肥料を混ぜて発酵させた「ボカシ肥料」も自家製だ。こうした技術を学ぼうと、同国農牧省の職員が柴田さんの農園を訪れたこともある。また、柴田さん自身もセミナーなどを通じて、地域のパラグアイ人の農家たちに土作りの大切さを伝えているという。「パラグアイ社会でも、野菜を提供する飲食店が増えるなど消費者の食生活は変わりつつありますが、一方で生産者を見ると、まだまだ農業技術が普及していないのが現状です。苦労している農家を助け、この国の農業の発展のために少しでも力になりたいと思っています」

日本人のパラグアイへの移住が始まってから80年。未開の地を力強く生き抜いてきた魂は、これからも地域の中で受け継がれていくことだろう。

(編集部 中森雅人)

日系社会とのビジネス連携

パラグアイ総人口の0.1%を占める日本人や日系人の活躍の場は、農業から経済界にも広がっている。トヨタ自動車のパラグアイ総代理店である「トヨトシグループ」、同国内で鶏卵生産のシェア7割を誇る「前原農商株式会社」、同国産のゴマを約30年間、日本に輸出してきた「白沢商工株式会社」など、パラグアイのビジネス業界を代表する日系企業も増えている。また、パラグアイと日本の時差を利用し、日本から依頼された設計図面などを日本の夜間に完成させるサービスを行う企業も進出(有限会社システムデザイン)。日系2世の現地代表は、日本語という共通言語や価値観を日本人と共有し、きめ細やかなサービスを提供している。

調査団によるビジネスネットワーキングセミナーの様子(2017年7月/ブラジル・サンパウロ)

日系社会が礎となり、日本人への信頼感が高い中南米では、日本の民間企業が現地の日系人・企業と手を組んで連携できる可能性が高い。JICAは日系社会と民間企業の互恵的な協力の可能性を探るため、2012年度から民間企業が参加した調査団を派遣。2018年度は、パラグアイとペルーへの派遣を予定している。

scroll