- トップページ

- 国際協力について

- 見たい・聞きたい

- 国際協力出前講座

- 実施レポート

- 小学校の実施レポート

- 【モザンビーク⇔愛知県】モザンビークの現状からSDGsを考える-清須市立春日小学校(2025年10月)

2025年10月1日、愛知県の清須市立春日小学校5年生に向けた、JICAオンライン国際協力出前講座を行いました。5年生の75人が参加し、モザンビークで活動中のJICA海外協力隊、安則栄美(やすのりえみ)さんを講師に迎え、SDGsをテーマにモザンビークの現状と照らし合わせながらお話いただきました。安則さんはモザンビークの首都郊外のアルバジニ小学校で、小学校教育隊員として算数を教えています。

清須市立春日小学校では、総合的な学習の時間にSDGsについて学んでいるということで、2030年まであと5年に迫った今、開発途上国ではとどのような状況なのか、また達成するためにどのような取り組みがされているのかを知りたいということで出前講座にお申込みいただきました。

【モザンビークの現状からSDGsを考える】

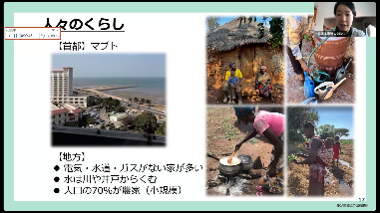

モザンビークの首都マプトは高いビルが立ち並び、比較的発展していますが、地方になると人口の70%は小規模農家で、電気・水道・ガスのない家が多いという現状があります。

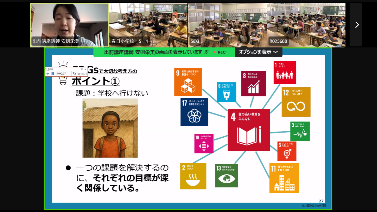

そこで、モザンビークの抱える課題と解決に向けた取り組みについて、2つの例を挙げながら児童の皆さんと一緒に考えてみました。1つの例として、モザンビークの北部の村に住む小学5年生のサーラさんが「学校に行ける日行けない日があるのはなぜ?」という問いから始まり、児童の皆さんが考える時間を設けながら進めていきました。

理由は、

- 「サーラさんの学校には校舎がなく、天候によって学校がなくなることがある」

- 「サーラさんの家には水道がないので、家から何キロも離れた川に水を汲みに行かなければいけないので学校に行けない」

- 「サーラさんのお家は小規模農家なので、十分に暮らしていけるほどお金がないため、学校に行かず、両親の手伝いや兄弟の面倒をみなければいけない」

- 「サイクロンが村を襲うなど災害によって学校に行けない状況もある」

など、1つの課題をみても、様々な問題が複雑に絡み合っているということを伝えてくれました。それらの解決に向けてJICAなどが行っている取り組みも紹介し、モザンビークにおけるSDGsの課題と現状についてとても分かりやすくお話いただきました。

さらに、このような遠く離れた国で起こっていることは日本とは関係ないのか、ということについても考えを促し、日本の食料自給率を引き合いに出しながら、日本の便利で豊かな食生活は海外とのつながりなしでは成り立たないということも説明してくれました。

モザンビークの首都と地方にはだいぶ格差がある

1

つの課題にも様々な問題が絡みあっている

課題解決に向けたJICAなどの取り組みなども紹介

【現地の小学生と交流!】

モザンビークのアボリジニ小学校の数名が集まってくれて、清須市立春日小学校の皆さんと質問をし合ったりと交流もできました。画面越しながら、遠く離れた国のお友達と交流できたことは両国の子どもたちにとっていい思い出になったと思います。

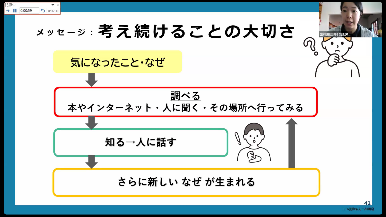

最後に安則さんからは、「考え続けることの大切さ」というメッセージがありました。「なぜ?」という疑問(気になったこと)をまずは調べ、知ったことを人に話す過程で、さらに新しい「なぜ?」が生まれ、また調べる、という「考え続ける」「自分の意見を話す」というサイクルを習慣にしてみてほしいという素敵なアドバイスをしてくれました。

お互いに質問をし合いました!

画面越しの遠い国のお友達に興味深々

「考え続けること」がアクションにつながります!

scroll