未来の医療を支える国際協力:開発途上国で進展するデジタルヘルス

2024.10.10

-

- 人間開発部 審議役 吉田 友哉

近年、開発途上国における健康課題への対応は、母子保健や感染症対策等から、生活習慣病をはじめとする非感染性疾患や高齢者の健康への対応に変化しつつあります。長期間の治療やリハビリが必要な非感染性疾患により医療費がますます圧迫されていく中、デジタル技術を活用した取り組みに注目が集まっており、JICAもデジタルヘルス分野での取り組みを強化しつつあります。

多くの方々にとって、かつての開発途上国が抱える課題のイメージと言えば、貧困や飢餓、貧弱なインフラなどであったかもしれません。もちろん、まだこのような課題を抱えている国も多くありますが、克服しつつある国も増えています。例えば、妊娠出産時に命を落とすお母さんの数、5歳まで生きながらえることができない子供の数などは、この四半世紀だけでも、開発途上国全体で大幅に少なくなるなど大きな進展がありました。

しかし、新たに課題となってきているのが、バランスの悪い栄養摂取や運動不足などに起因する生活習慣病などの非感染性疾患の増加です。多くの開発途上国においてこれらの非感染性疾患が死亡原因の上位に入ってくるようになりました。母子保健は、妊娠出産から子供が5歳までの最も健康リスクの高い時期に焦点を当てていますし、開発途上国に多いマラリアなどの感染症は、比較的短期間の治療により回復することができます。一方で、糖尿病や脳卒中・心筋梗塞などの非感染性疾患の治療には、場合によっては数年にわたるリハビリを継続しなければならないなど、患者本人にとって金銭的、時間的な負担となります。そしてそれ以上に、医療サービスの提供側にも多大な負担がかかります。そもそも開発途上国は病院などの医療施設が少なく、保健医療人材が限られているので、ますます増大する医療ニーズに対して、病院の拡張や新設、医療従事者の増強を図ることで解決することは非常に困難となります。そこで注目されているのがデジタル技術の活用です。

保健医療分野でのデジタル技術の活用のことをWHOでは「デジタルヘルス」と呼んでいます。「デジタルヘルス」は様々な分野での活用が期待されています。例えば、電子カルテなどによる情報の共有や、オンライン診療による医療の質の向上、また医薬品など医療物資の管理・流通システム効率化のための活用が期待され、実際の導入も進んできています。(参考リンク:「デジタルヘルスが未来を変える―誰もが適切な保健医療サービスを受けられる社会に―」参考動画:【保健医療】ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)達成のためのデジタルヘルス(フルver.)【UD】 (youtube.com))

デジタルヘルスに関し、ブータンにおける具体的な事例をご紹介します。ブータンは、国民の幸福を追求することを国是とした人口78万人のヒマラヤ山麓の王国です。JICAは農業やインフラなど長年の協力の経験を有していますが、新型コロナウイルス感染症の蔓延が契機となり、保健医療、とりわけデジタルヘルスに関する取り組みが進んでいます。

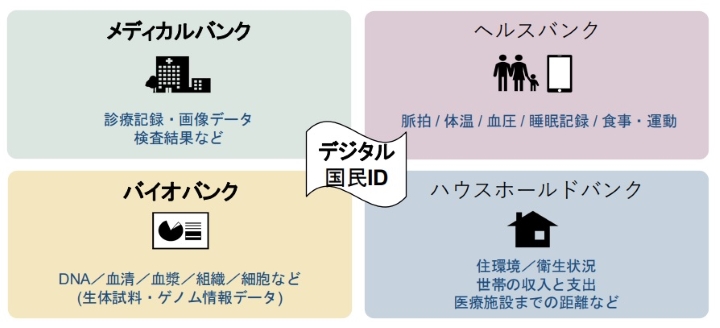

現在実施中の技術協力プロジェクト「政府のデジタル技術及びデータ利活用能力強化プロジェクト」では、4つのデジタルデータバンクの整備と、すでに整備されているデジタル国民IDを活用したデータ共有プラットフォームの構築が進められつつあります(図1)。4つのデジタルデータバンクとは、メディカルバンク(電子カルテ)、ヘルスバンク(活動量・睡眠等、ウェアラブルデバイスで収集される健康データ)、ハウスホールドバンク(住宅状況、世帯収入・支出、衛生環境等)、そしてバイオバンク(ゲノム情報、血液などの生体資料)です。これらの各データバンクに蓄積される個人の健康データを国民IDで呼び出し、検査結果や過去の病歴だけではなく、住環境や普段の生活状況などを参照しながら一人一人の患者さんによりよい診断や治療ができることを目的としています。すべての病院のデータが連結されますので、他の病院で受けた検査結果が共有されることで再度の検査が必要なくなるなど、効率的なサービス提供も可能になるでしょう。また、国民全体のデータを分析することで、ブータン政府はよりよい意思決定ができるようになり、地域ごとや特定の人向けに最適化された保健サービスを行えるようにすることも計画されています。

図1 4つのデジタルデータバンクとデジタル国民IDを活用したデータ共有プラットフォーム

さらに期待されているのが、保健医療データを用いた産業振興への貢献です。ブータンは中所得国の仲間入りを果たしましたが、失業率が高く、とりわけ教育レベルの高い若年層が就職できる国内の魅力ある産業の育成が課題です。そこでブータン政府は、データバンクの個別データから個人情報を取り除き、仮名化、匿名化した上で、国内外の企業や研究機関にそれらの個別データを活用してもらい、産業の発展につなげていきたいとの強い意向も持っています。特にバイオバンクに蓄積される生体資料やゲノムデータを用いることで、製薬やワクチン開発への活用、腸内細菌叢の研究など、日本をはじめとした国外企業との連携が進むことを期待しています。また、多様かつ質の高いデータが膨大に蓄積されることで、新たな健康医療AIの開発などにつなげていくことも可能になるかもしれません。

日本企業向けセミナーでデータ活用を呼び掛けるブータン政府ミッション

日本国内でもなかなか進まない包括的な医療・健康データの蓄積と活用をブータン政府が進められる背景には、国王をはじめとしたブータン国民による国民総幸福量増大へのコミットメントがあり、大国にできないことにも柔軟に取り組んでいける小国の利点を活かしたいというブータン政府の強い思いがあります。このような試みは、ブータンだけでなく他の開発途上国にも広がる可能性があります。さらに、日本もこれらの取り組みを通じて、新しい技術やサービスを開発し、日本国内の医療システムに還元することができるでしょう。国際協力は、開発途上国だけでなく、私たち日本人にも多くのメリットをもたらすものなのです。こうした将来を描きながら、引き続き開発途上国の人々とともに様々な挑戦をしていきたいと考えています。

scroll