- トップページ

- ニュース・広報

- 広報

- 広報誌

- mundi

- 中東 深まる日本との絆 mundi 2020年2月号

- 中東のビジネスチャンス 産官学連携でビジネスの芽を育てる チュニジア

日本企業にとって石油など資源関係が主流だった中東のビジネスに、近年変化が生まれている。

IT分野や地域の特産物を生かす事業など、これまでとは異なる分野でビジネスの裾野が広がりつつある。

「ビジネスを支える政策・制度、インフラを整備」、「民間企業の力を生かす」、「産官学連携でビジネスの芽を育てる」取り組みを紹介しよう。

高等教育機関や研究機関の技術・知見を産業に生かすことで、経済成長や雇用創出に大きく貢献できる。

そのためには政府や自治体の協力も欠かせない。JICAの産官学連携を紹介する。

・案件名:

ボルジュ・セドリア・テクノパーク建設事業(2005年~2018年)

乾燥地生物資源の機能解析と有効利用(SATREPS)(2010年~2015年)

エビデンスに基づく乾燥地生物資源シーズ開発による新産業育成研究(SATREPS)(2016年~2021年)

他、技術協力、シニア海外協力隊

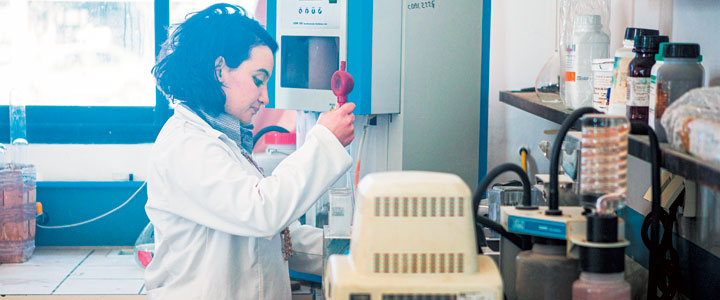

テクノパークにある大学の研究室では、さまざまな機能性成分の発見に向けた研究が行われている。

研究と実業をつなぐチュニジア初のテクノパーク

首都チュニス近郊にある「ボルジュ・セドリア・テクノパーク」は、高等教育機能、研究開発機能、工業団地機能を持つ科学・産業技術の集積拠点(テクノパーク)だ。テクノパーク内で、チュニジアが力を入れているバイオテクノロジー、水資源・環境、再生可能エネルギー、物質科学の4分野で産官学が連携を図り、人材育成や研究開発の強化、起業支援を行っている。研究を実業に結びつけ、新たな産業や雇用を生み出す拠点として大いに期待されている。

日本は、円借款事業でテクノパークの建設や研究機材の調達を支援するとともに、研究交流や専門家の派遣、留学生の受け入れを複数の大学で行ってきた。その一つ、筑波大学ではテクノパーク設立に先立ち「地中海・北アフリカ研究センター」を設立し、活発な交流を行っている。

テクノパーク内で行われた産学によるバイオテクノロジーに関する協議。

筑波大学教授で同センター長を務める礒田博子さんは、食薬資源の機能解析と有効利用の第一人者で、テクノパークとの交流に長く携わってきた。「研究施設には、日本の支援で最先端の機材が入っていますので、日本と同じレベルで研究ができます。実際、日本とチュニジアの研究者が共同で発表した論文は100本以上です」と礒田さんは交流の成果を語る。礒田さんもチュニジアのオリーブやローズマリーなど50種類ほどの植物に新しい機能がないか、成分を分析して研究。その成果をチュニジアの企業が活用する道も拓かれている。

「チュニジアからは29人の留学生が筑波大学や北海道大学、京都大学など日本国内の大学院で学び、全員が博士号を取得しています。テクノパークには工場を誘致できる土地もありますし、起業した人がビジネスのために利用できる施設もあり、これからに向けて希望が感じられる場所です」と礒田さん。日本で学んだ留学生が、日本の大学や企業と協力して、テクノパークでさらに研究し、あるいは新たなビジネスを誕生させる-そんな未来がすぐそこにきている。

チュニジアのオリーブ。

筑波大学礒田研究室で学ぶチュニジアからの留学生。

筑波大学教授 地中海・北アフリカ研究センター長 礒田博子(いそだ・ひろこ)さん

「研究成果がビジネスにつながっていくのは、これからです」

礒田博子さん

scroll