「日本と内陸アジア協力の架け橋~日本の協力成果と音楽演奏・パフォーマンス~」

掲載日:2025.08.05

イベント |

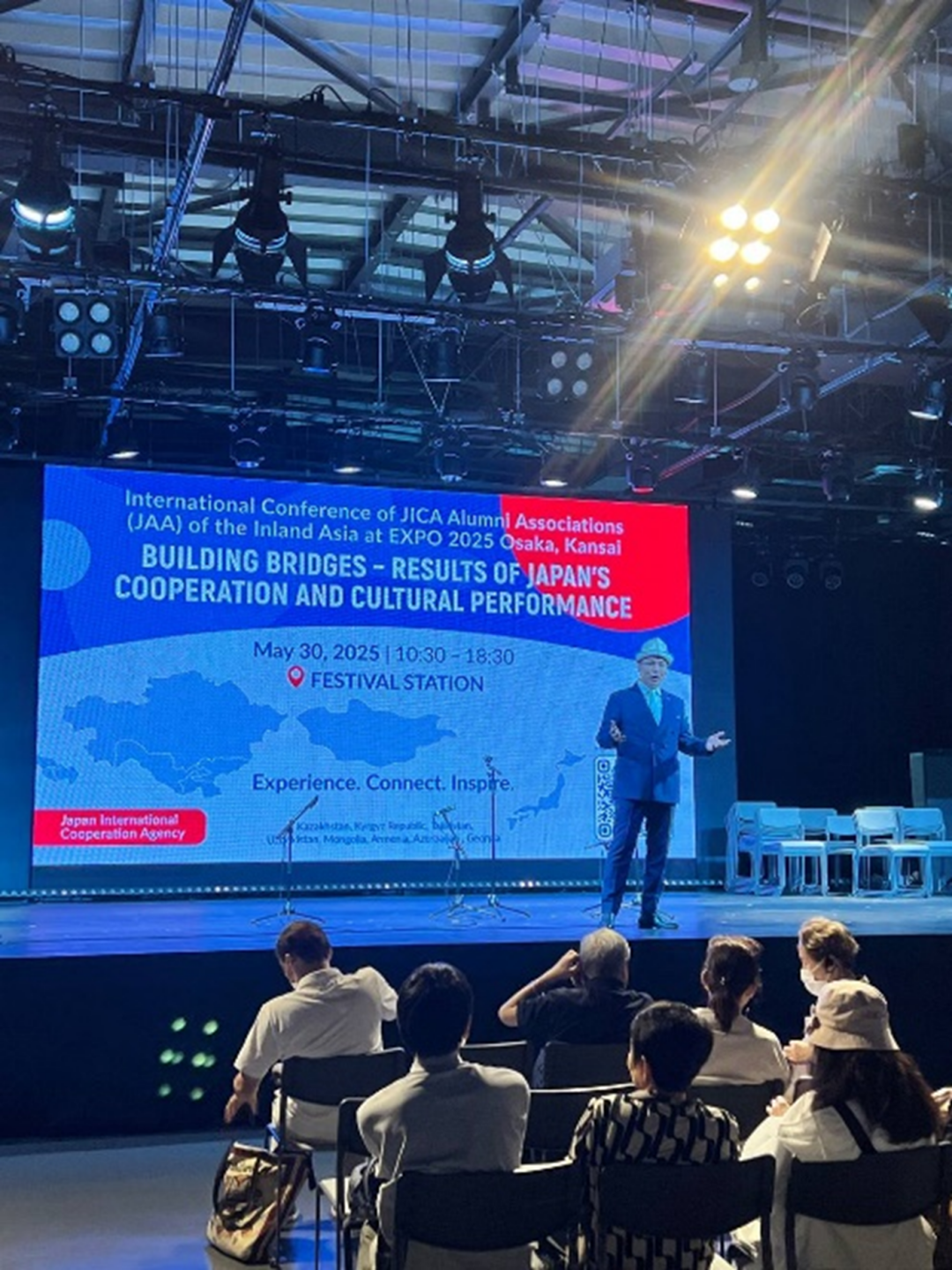

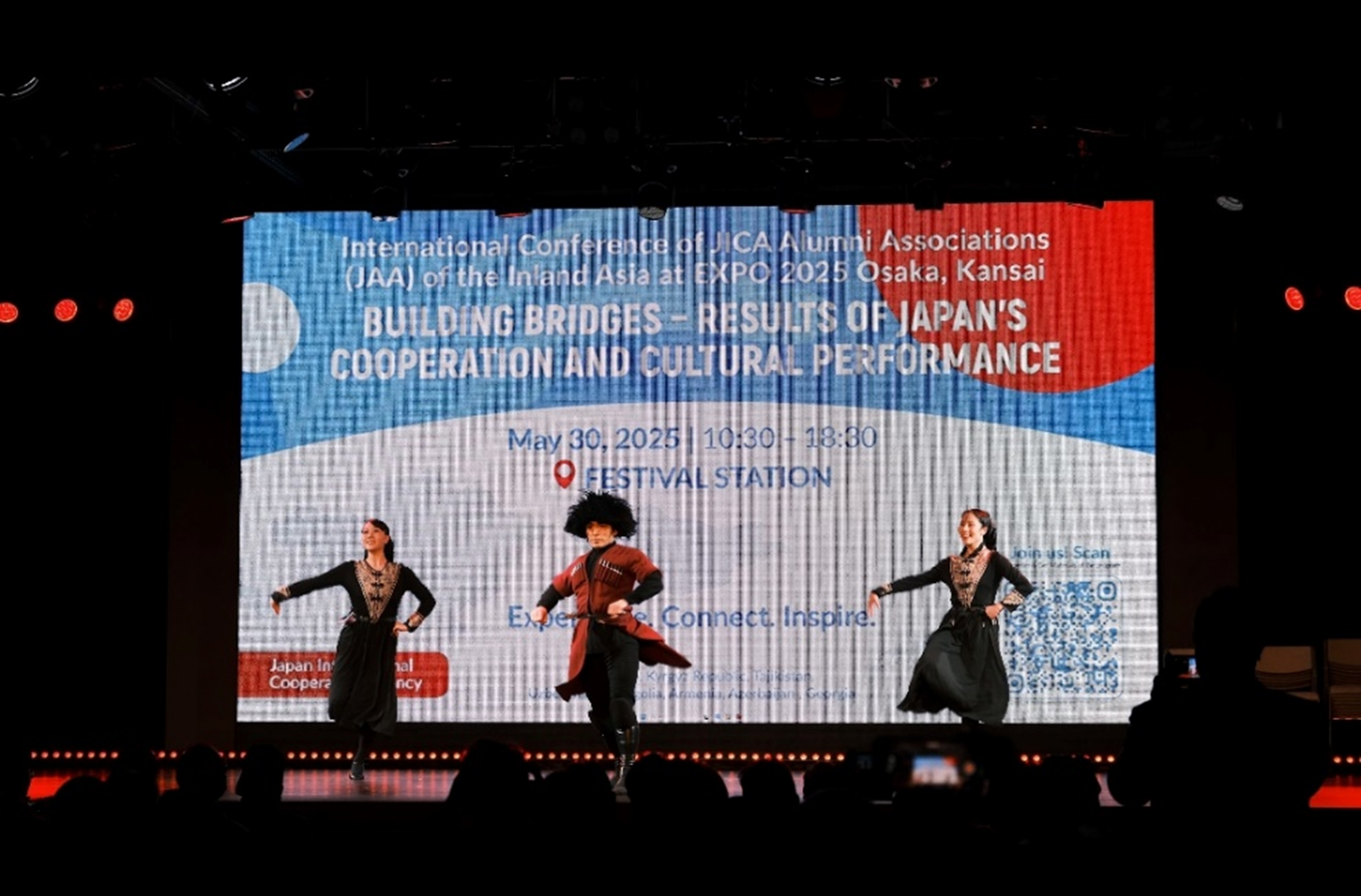

イベント名:「日本と内陸アジア協力の架け橋~日本の協力成果と音楽演奏・パフォーマンス~」

主催:独立行政法人国際協力機構、内陸アジアJICA帰国研修員同窓会

開催日:2025年5月30日、10:30~18:30

場所:大阪・関西万博フェスティバルステーション

「信頼で世界をつなぐ」をビジョンに掲げ、日本の政府開発援助(ODA)の実施機関として開発途上国への国際協力を行っている独立行政法人国際協力機構(理事長:田中明彦、本部所在地:東京都千代田区、以下:JICA)は、5月30日(金)、大阪・関西万博にて、「日本と内陸アジア協力の架け橋~日本の協力成果と音楽演奏・パフォーマンス~」を開催しました。

本イベントでは、内陸アジア(※1)の帰国研修員(※2)が、日本で得た知識や技術の母国での活用状況や成果を発表しました。また、発表にあわせて、普段なかなか触れることのできない、広大な内陸アジアの豊かで奥深い芸術文化の世界を、各国の伝統楽器や民族舞踊を通じて体感できるパフォーマンスも披露しました。パフォーマーには、JICAの元海外協力隊員なども含まれました。

※1:内陸アジアには、モンゴル、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタン、アルメニア、ジョージア、アゼルバイジャンが含まれます。

※2::本イベントは、JICAが日本で実施する研修プログラムに参加した研修員(帰国研修員)により組織されたJICA帰国研修員同窓会が中心となって実施したイベントとなります。JICAが実施する本邦研修についてはこちらもご覧ください。本邦研修 | 事業について - JICA

5月30日、大阪・関西万博会場にて、内陸アジア諸国のJICA帰国研修員同窓会を中心に企画された国際カンファレンス「日本と内陸アジア協力の架け橋~日本の協力成果と音楽演奏・パフォーマンス~」が開催されました。

万博テーマ「命を救う」「命をつなぐ」「命に力を与える」に合わせたプレゼンテーションでは、内陸アジア7カ国の帰国研修員や現在研修中の研修員が登壇し、JICAの研修プログラムを通じて得た成果とその自国での活用について発表しました。また、プロの演奏家やJICAの元海外協力隊員など約50名による内陸アジア各国の民族楽器の演奏や伝統舞踊、各国に関するクイズなどを通じ、1,000名以上の聴衆が内陸アジアについて知り、その豊かな音楽と文化に触れる機会となりました。

冒頭、内陸アジア諸国におけるJICA及びJICA研修員同窓会の活動成果を動画で紹介しました。その後、JICAの2025大阪・関西万博開発途上国へのパビリオン出展計画の策定支援の成果を紹介しました。イベントのプログラム通り、内陸アジア各国代表者による発表がを行いました。

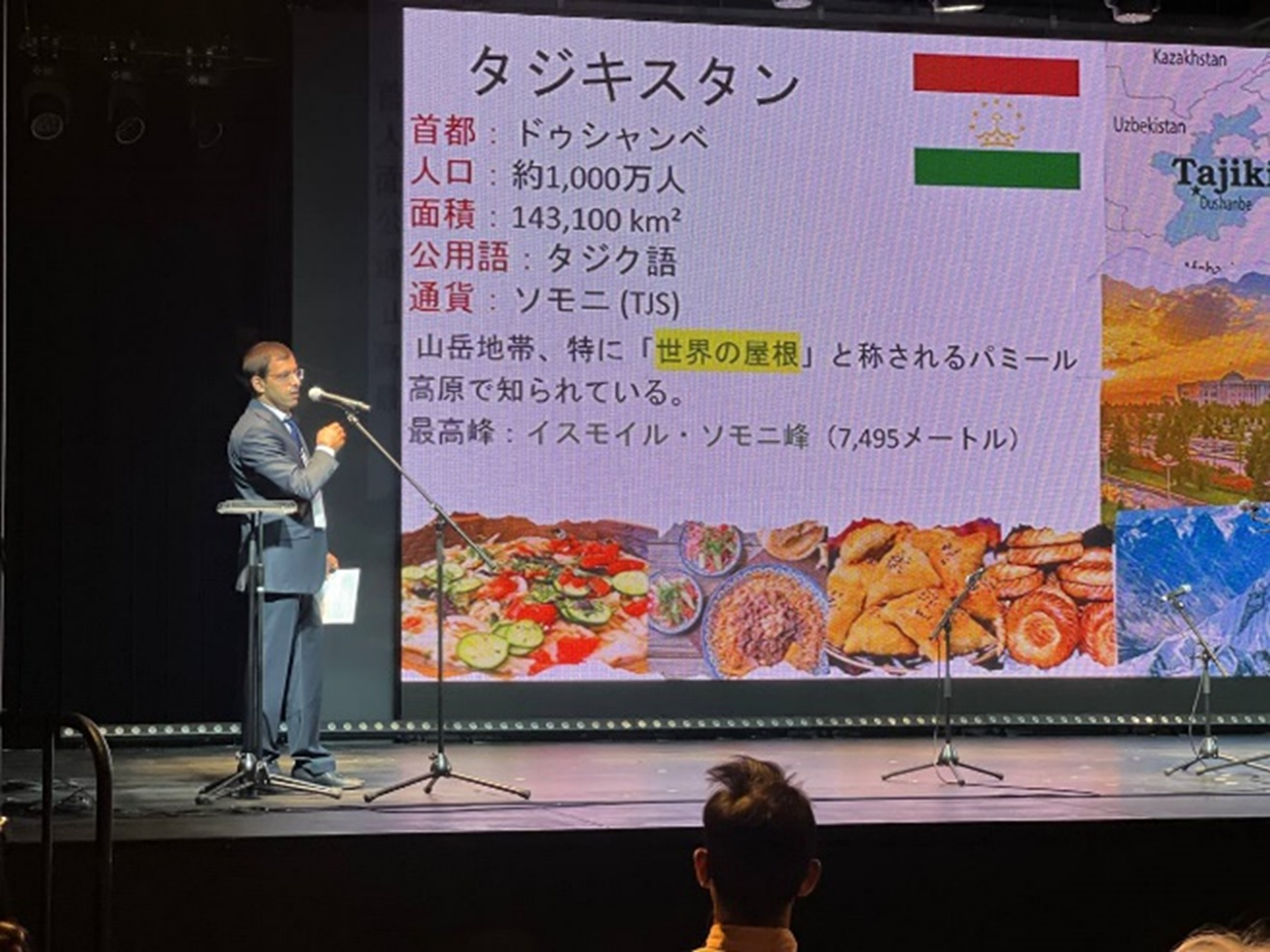

①ヌシェルヴォニ・ビロリ氏 (タジキスタン)

2023年「地域保健システム強化による感染症対策」短期研修を受けた保健社会保護省に所属するヌシェルヴォニ・ビロリ氏が「パンデミック性の感染症発生時における感染予防管理(IPC)のための国の準備状況(タジキスタンの例を用いて)」というテーマで発表を行いました。研修で得た知識の実務への応用例としてドゥシャンベ市の医療機関におけるIPC体制の強化、研修プログラム、資源配分システム、国家IPCガイドラインの策定などの取り組みを紹介しました。成果としては、552人の医療従事者の研修、衛生基準の改訂と公開が挙げられました。ベストプラクティスとして、地域に即した研修、事前・事後テストによる効果測定、医療施設管理者のIPC計画への関与が挙げられました。課題としては、財政的制約、施設によるIPCの優先度の差、地方の設備不足が指摘されました。今後は、研修の地域拡大、技術支援の強化、開発パートナーとの連携強化が推奨されています。

ヌシェルヴォニ・ビロリ氏「命を救う:パンデミック性の感染症発生時における感染予防管理(IPC)のための国の準備状況(タジキスタンの例を用いて)」

弦楽器ラバーブ奏者の佐藤恵圭一氏と、トンバクを叩きダリ/バシュトー語で歌うやぎちさと氏による、タジキスタンおよびアフガニスタン音楽のユニット「ちゃるぱーさ」。ドゥタール奏者の駒崎万集氏も迎え、豊かな響きを披露。

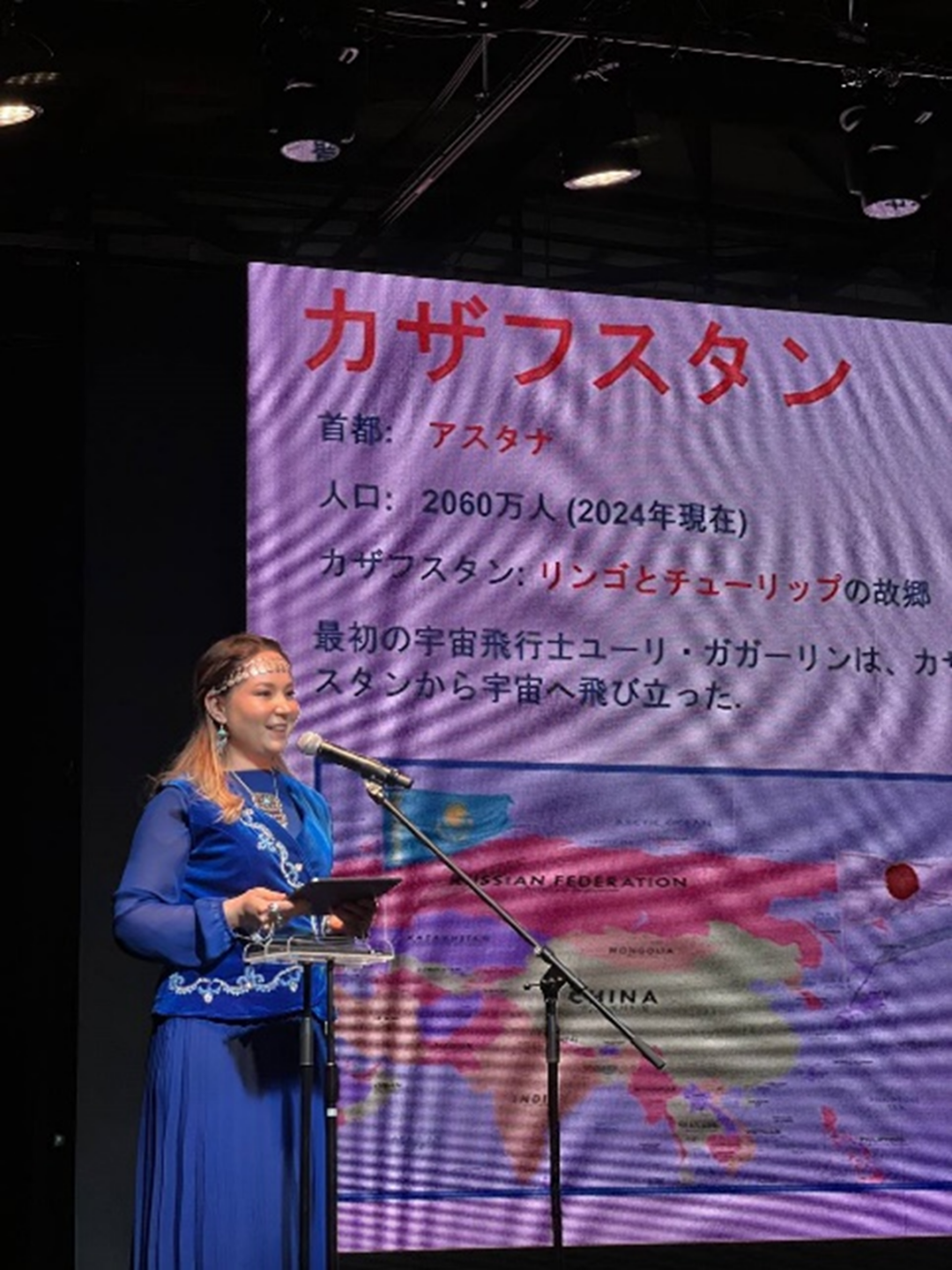

②ムラトベク・ショルパン・サウレ氏(カザフスタン)

2024年のJICA 研修プログラム卒業生である国民経済省ムラトベク・ショルパン・サウレ氏が「発展途上経済から持続可能な開発へ~カザフスタンの歩み」というテーマで発表を行い、カザフスタンの強固な投資環境、持続可能な成長戦略、そしてインフラ・医療・エネルギー・防災などにおけるJICAとの協力の成果を紹介しました。特筆すべき成果としては、アスタナ国際金融センターの設立、「一村一品」プロジェクトの導入、そしてJICA研修を通じて1,600人以上のカザフスタン人専門家が育成されたことが挙げられます。ベストプラクティスとしては、堅牢な政策枠組み、デジタル・ガバナンス、地域レベルでのSDGs推進が紹介されました。さらに、カザフスタンが交通およびエネルギー分野において戦略的ハブとして位置づけられていることを強調し、革新・パートナーシップ・制度改革を通じた気候変動に強い経済成長への継続的な取り組みを示しました。

ムラトベク・ショルパン・サウレ氏「命をつなぐ:カザフスタンにおける持続可能な経済開発への取組」

カザフスタンの伝統楽器ドンブラ奏者のイナーラ・セリクパエヴァ氏、ドンブラおよび伝統歌唱の演奏家、高橋直己氏により、哀愁の漂うメロディーから大衆的なユーモアに富んだ歌まで、幅広い楽曲の演奏が行われた。

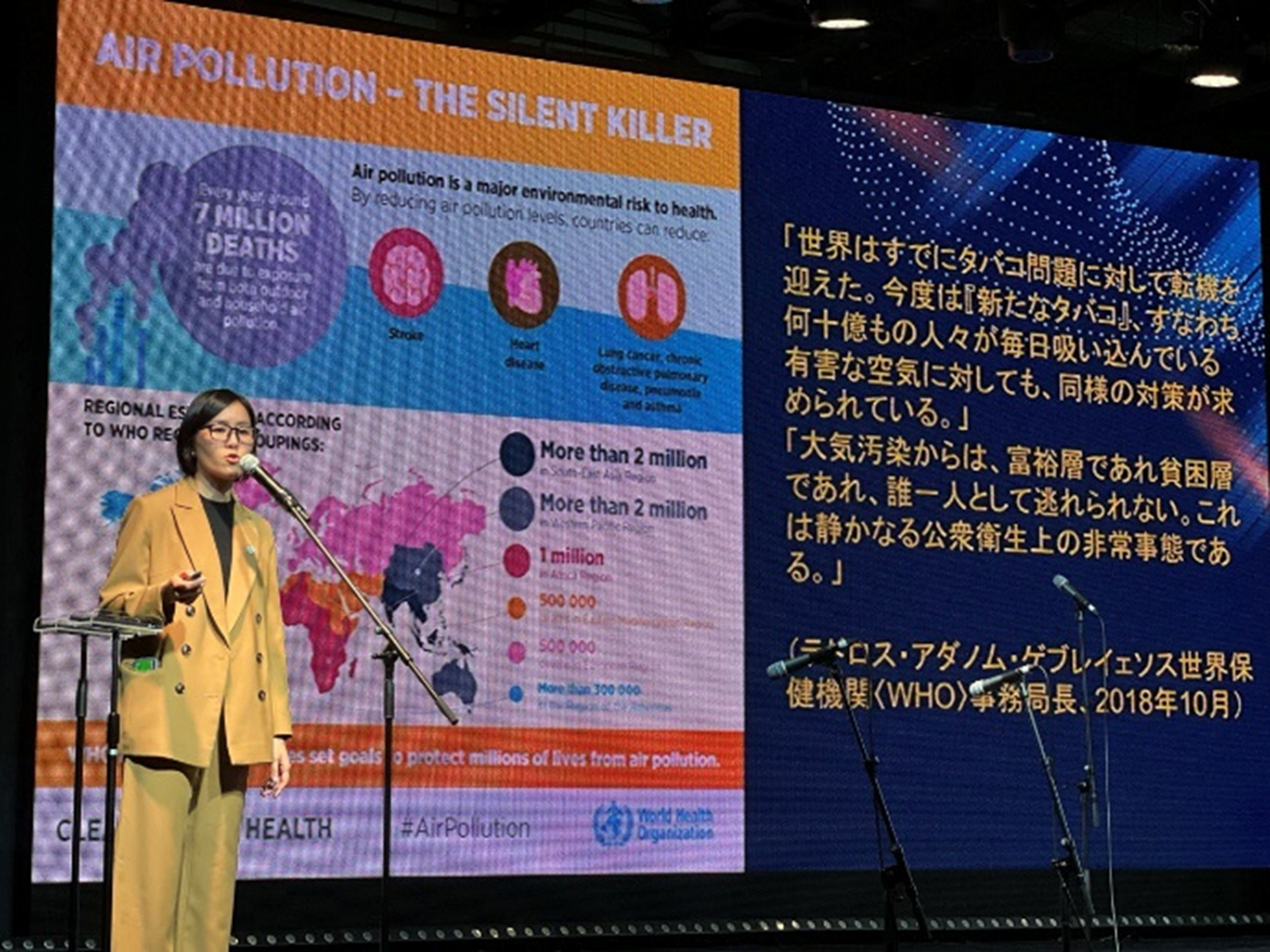

③アサンベック・クィズィ・アイペリ氏(キルギス共和国)

オシュ州立大学国際医学部講師、現在、東京科学大学大学院博士課程に在籍するアサンベック・クィズィ・アイペリ氏は、「キルギスにおける大気汚染改善:学術研究と国際協力の役割」というテーマで発表を行いました。発表では、ビシュケクにおける深刻な大気汚染の状況が取り上げられ、特に冬季にはWHOのPM2.5基準を6~10倍も超えることがあると述べました。また、大気汚染が貧困層や移民コミュニティに及ぼす健康リスクや社会的不平等についても強調しました。発表の中では、キルギス初のSATREPSプロジェクトを開始したことが紹介され、日本の機関との協力により、大気汚染研究機関間共同研究センター(IRCAPS)の設立が進められていることが報告されました。ベストプラクティスとして、衛星データ、地上測定、健康経済影響分析の政策立案への統合が挙げられました。このプロジェクトは、環境および公衆衛生の課題に対する学際的かつ国際的なアプローチの成功例といえます。

アサンベック・クィズィ・アイペリ氏「命を救う:キルギスにおける大気汚染改善:学術研究と国際協力の役割」

④トクタシュ・シリン氏(キルギス共和国)

国家公務員・地方自治体庁の局長であるシリン・トクタシュ氏は、「JICA協力による公務員の人材育成」というテーマで発表を行い、公務員制度の整備、採用・研修体制の改善、法的枠組みの策定などを含む、同庁の主要な役割について説明しました。発表の中心は、2014年から2025年にかけてJICAの支援により進められている一連の改革で、公正性・透明性・有効性の向上を目指した採用制度の強化にありました。ベストプラクティスとして、面接実施マニュアル、教育用ビデオ、テスト標準化ツールの導入が紹介されました。最大の成果としては、現在進行中の技術協力プロジェクトにより、キルギスの公務員採用における制度的改善が実現されている点が挙げられました。発表は、国際協力が公的セクターにおける人材管理の近代化に果たす重要な役割を強調するものでした。

トクタシュ・シリン氏「命に力を与える:キルギスにおける公務員人材育成に係る取り組み」

弦楽器コムズ、金属口琴テミルコムズなどの伝統楽器の演奏家ウメトバエヴァ・ カリマン氏と25名を超える元海外協力隊員等による、大人数のユニゾンによる迫力のあるコムズの演奏から、管楽器チョポチョールの入ったアンサンブル、テミルコムズ、歌などキルギスの雰囲気が感じられる幅広い楽曲の演奏が行われた。

⑤ウズベキスタン

ウズベキスタンの伝統楽器ドゥタール奏者駒﨑万集氏(元海外協力隊員)による弦楽器ドゥタール、打楽器ドイラ、歌の演奏に加え、ウズベキスタンの元インターン生らによるドゥタールの演奏も行われた。

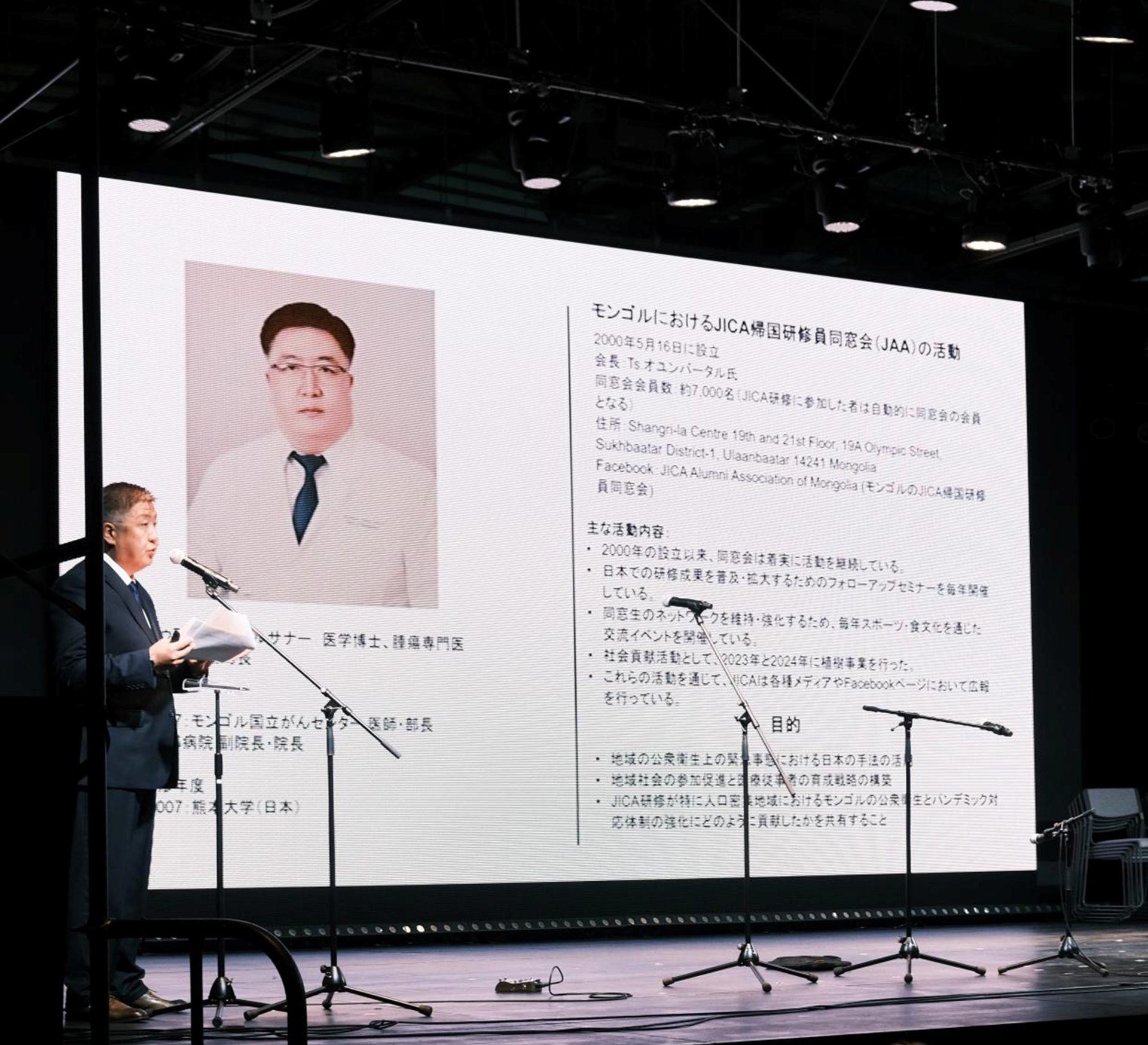

⑥アマルトゥブシン・アマルサナー氏(モンゴル)

モンゴルJICA帰国研修員同窓会の事務局長であり、腫瘍専門医のアマルトゥブシン・アマルサナー博士は「モンゴルにおける公衆衛生とパンデミック対策」というテーマで発表を行いました。日本でのJICA研修と国内医療体制でのリーダーシップ経験を基に、地域に即したパンデミック対策計画の策定、1,200人以上の医療従事者への訓練、公衆衛生演習の実施を紹介しました。特に、公的医療機関での標準的対応策の導入と効果的なリスクコミュニケーション体制の構築が成果として挙げられました。日本のベストプラクティスからは、レジリエンスの重視、多部門連携、地域主導の健康戦略が導入されました。課題としては、インフラ資金の不足や農村地域での健康対策への理解不足が挙げられ、今後はデジタル医療システムの拡充、医療人材の育成、国際的な共同研究・交流の強化が目標として掲げられました。

アマルトゥブシン・アマルサナー氏「命を救う:モンゴルにおける公衆衛生とパンデミック対策]

⑦セルジミャダグ・ダライ氏 (モンゴル)

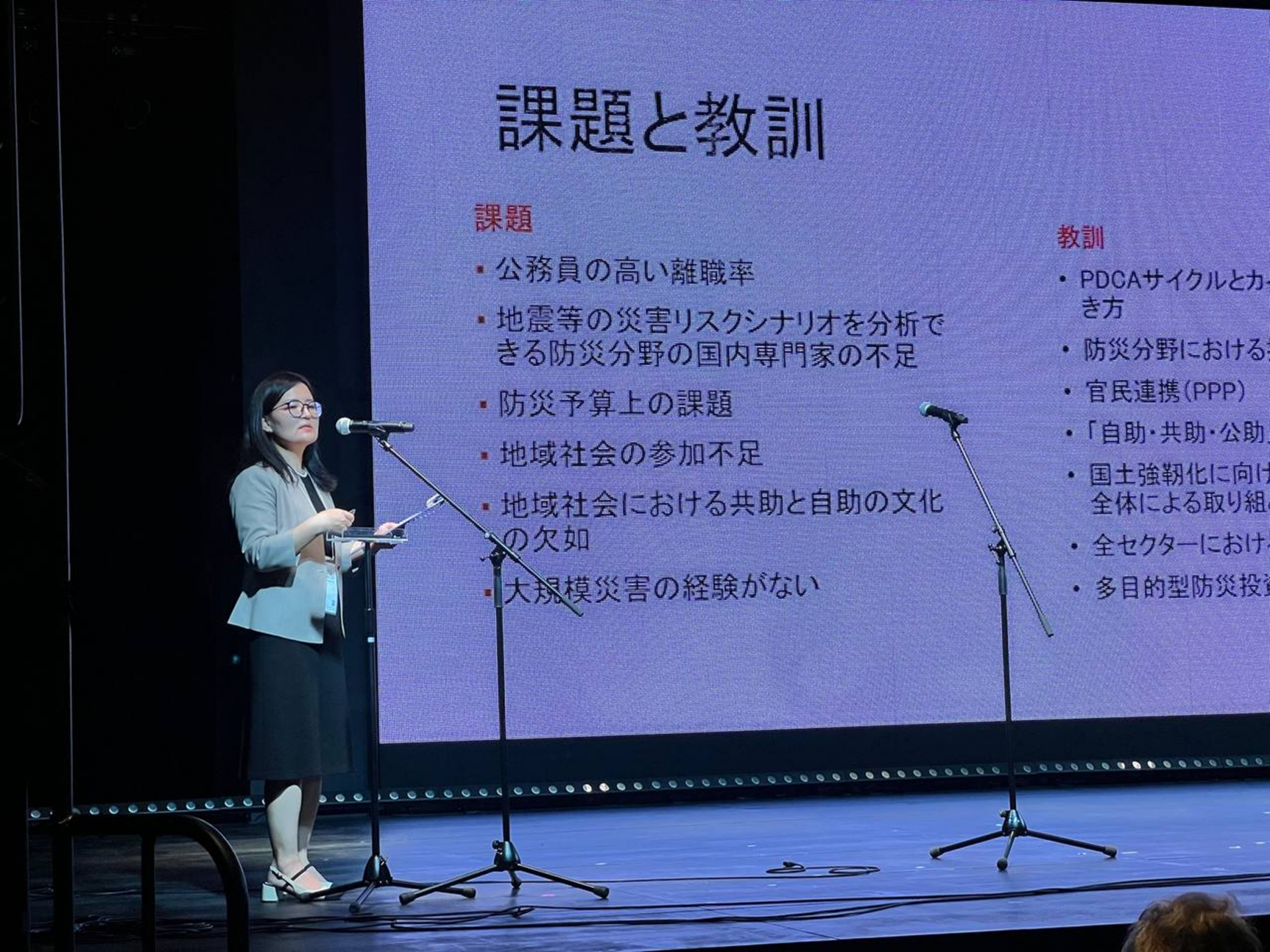

国家緊急事態庁(NEMA) のセルジミャダグ・ダライ氏は「防災:リスク軽減における革新」というテーマで発表を行いました。複数のJICA研修経験をもとに、災害リスクガバナンスの強化、国家戦略の策定、災害リスク評価ガイドラインの更新、あらゆる教育段階における防災教育の導入といった成果が紹介されました。特に、学校教育における防災意識向上ツール「防災カルタ」の導入が注目されました。ベストプラクティスとしては、官民連携、分野横断的な調整、データに基づいたリスクマッピングが挙げられました。一方で、防災予算の不足、地域住民の関与、専門人材の不足などの課題があり、日本のPDCAサイクルやカイゼン、地域主導型防災から多くの教訓が得られたと述べました。今後のJICAとの協力として、都市部における地震リスク評価、復旧計画の整備、スマート防災システムの導入を提案しました。

セルジミャダグ・ダライ氏「命を救う:モンゴルにおける防災対策・リスク削減の取組」

モンゴルの伝統楽器馬頭琴および伝統歌唱オルティンドー のプロ奏者フルハシユミコ氏および大馬頭琴の奏者の竹内武氏に、海外協力隊員と元海外協力隊員2名も加わって演奏が行われた。

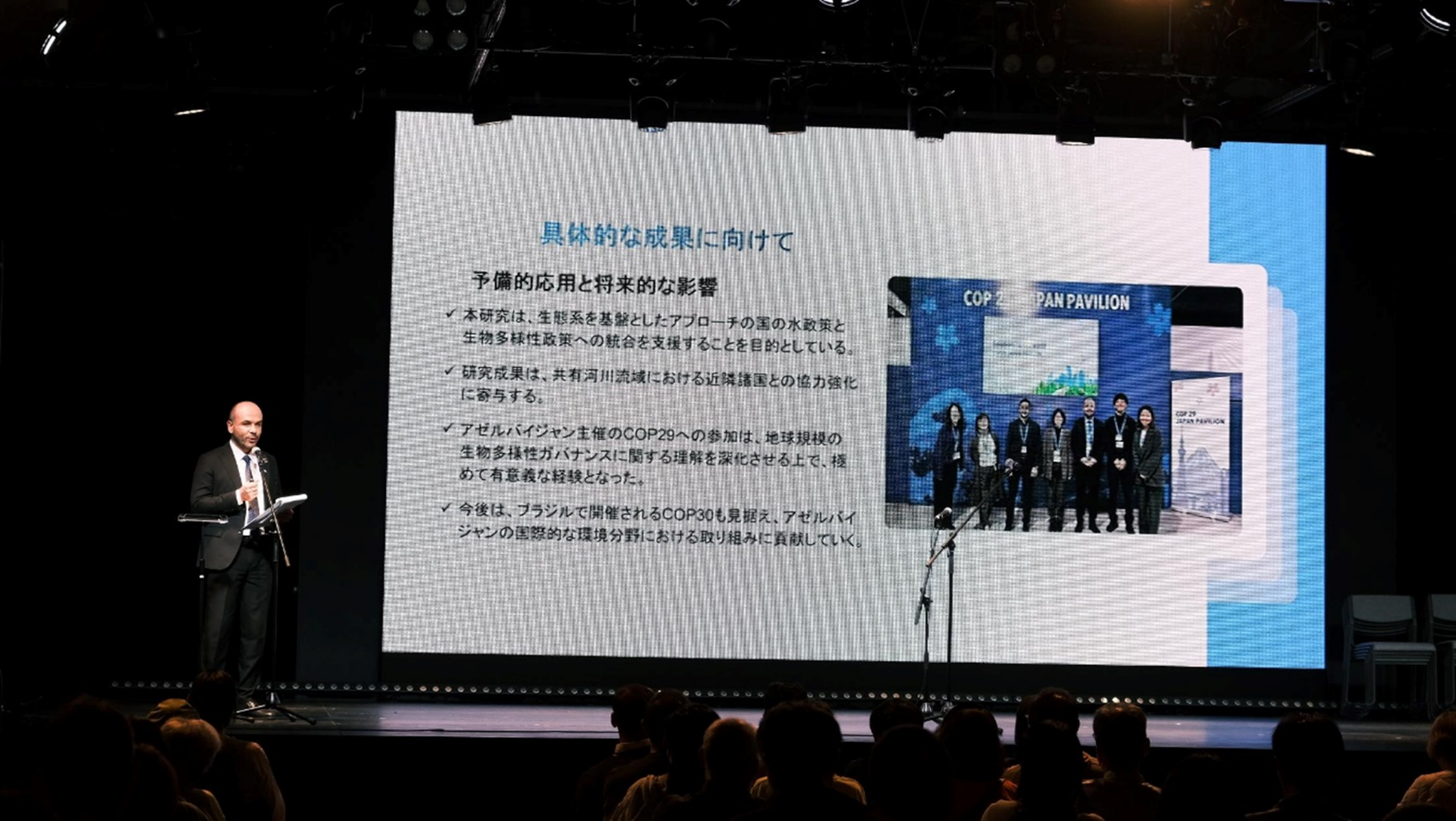

⑧ママドフ・ジャヴィド氏(アゼルバイジャン)

環境・天然資源省にて主任コンサルタント検査官を務め、現在JICA留学生として上智大学地球環境学研究科修士課程に在籍中のママドフ・ジャヴィド氏は、「生物多様性保全、生態系サービスおよび環境保護」というテーマで発表を行いました。発表では、アゼルバイジャンの多様な気候帯による豊かな生物多様性と、それに対する気候変動、土地劣化、越境水資源の課題が強調されました。現在進行中の修士研究では、クラ・アラス流域における水の安全保障と生態系に基づくガバナンスをテーマに掲げています。日本の里山・里海モデルに着想を得た地方の保全戦略、COP29への参加、JICAセミナーを通じた国際協力が、実践的知見と政策連携における重要な成果として紹介されました。将来的には、越境的な環境パートナーシップを強化し、アゼルバイジャンの国際的な生物多様性政策への貢献を目指しています。

ママドフ・ジャヴィド氏「命を救う:アゼルバイジャンにおける生物多様性保全の取組」

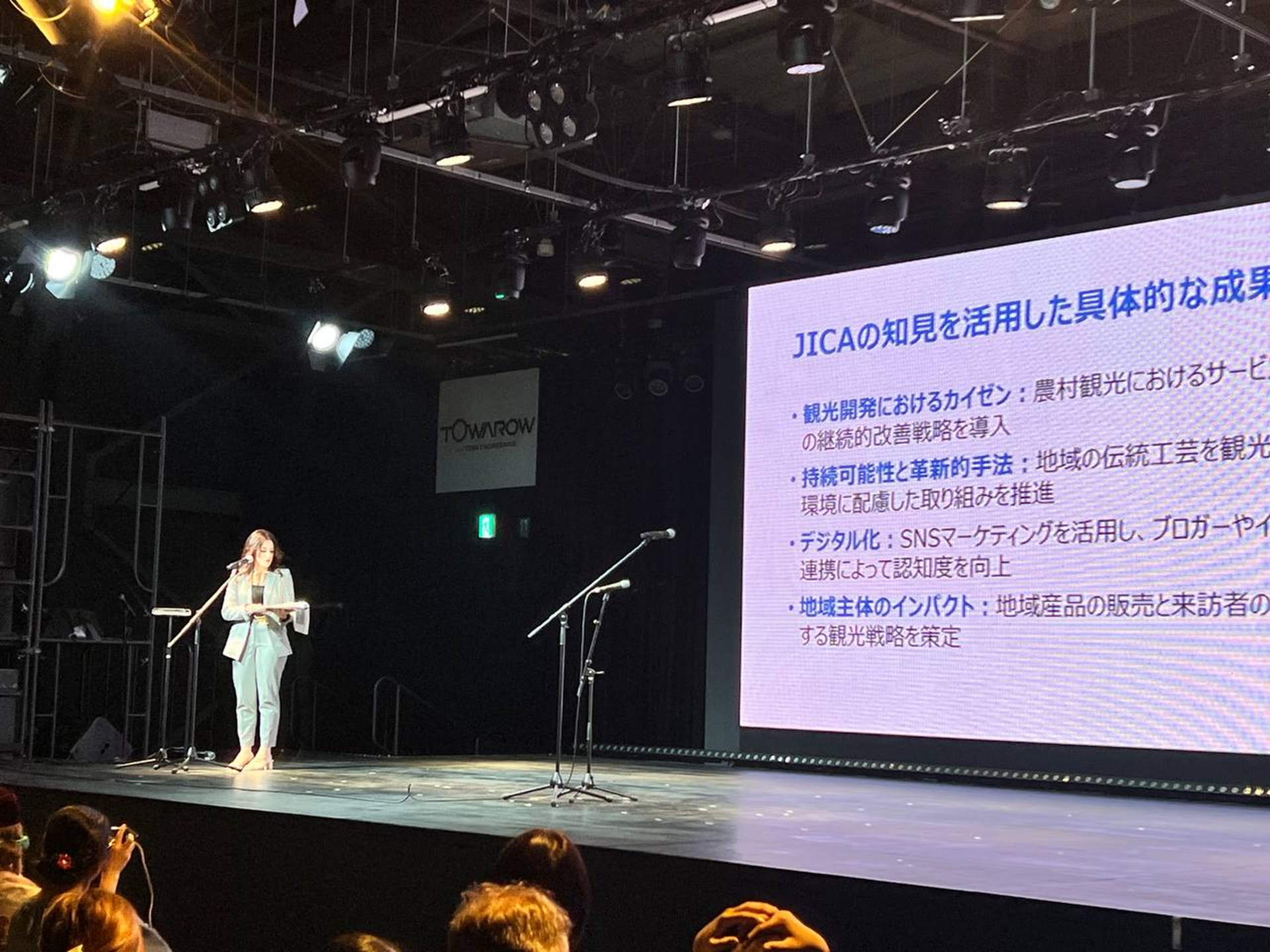

⑨コヌル・M・ヌリエワ氏(アゼルバイジャン)

アゼルバイジャンで観光事業の専門家として活躍するコヌル・M・ヌリエワ氏は「農村観光の取り組みを通じた経済成長の促進」というテーマで発表を行いました。ご本人はJICA研修を通じて得た知見を活かし、「一村一品(OVOP)」の手法を導入し、文化資源と自然資源に恵まれた地域においてコミュニティ主導型観光を推進しました。主な成果としては、Kaizen(改善)を活用したサービス向上、エコツーリズムの推進、SNSやインフルエンサーを活用したデジタル広報の展開が挙げられました。また、日本とアゼルバイジャンの文化(茶文化や里山モデルなど)を観光商品として融合させる取り組みも紹介されました。課題としては、資金不足、文化的適応の困難、地域住民の理解不足などが挙げられました。発表では、持続可能な農村観光の実現には、協働、デジタル活用、ステークホルダーの巻き込みが重要であると強調されました。

コヌル・ヌリエワ氏「命をつなぐ:アゼルバイジャンにおける農村観光の取り組みを通じた経済成長の促進」

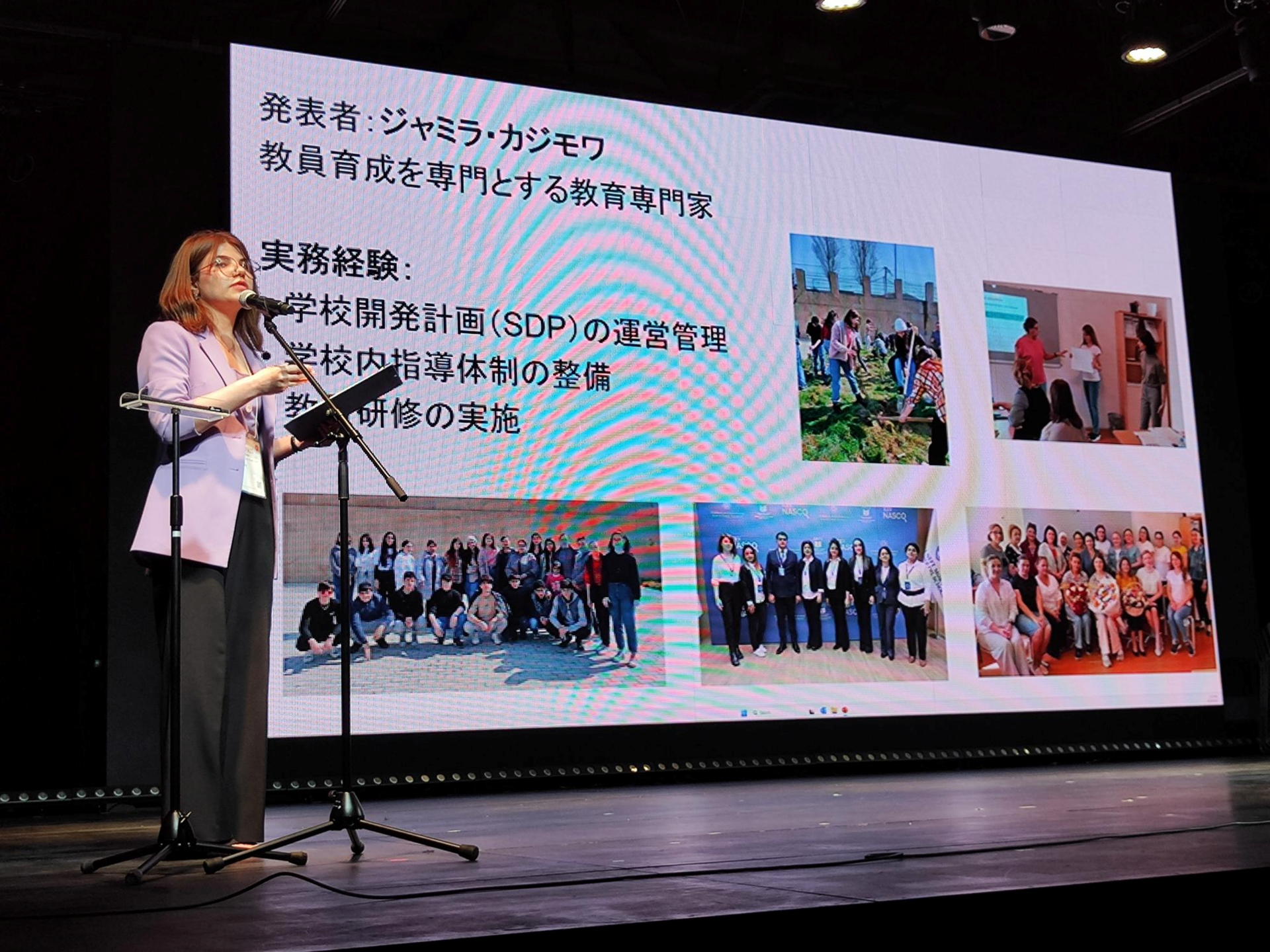

⑩カジモワ・ジャミラ氏(アゼルバイジャン)

現在、SDGsグローバルリーダープログラムで上智大学修士課程に在籍するカジモワ・ジャミラ氏は、「教員を力づけ、未来を切り開く」というテーマで発表を行い、日本の教育実践から得た知見をもとに、プロフェッショナル・ラーニング・コミュニティ(PLC)や授業研究の重要性を強調しました。アゼルバイジャンにおける課題として、教師のモチベーションの低さや新カリキュラム導入の困難さが挙げられ、現場に根ざした支援の必要性が示されました。成果としては、日本の「学びの共同体」モデルの導入により、生徒の関与が高まり、暴力が減少したことが紹介されました。ベストプラクティスとして、アゼルバイジャン語でのツールキット開発、共同研究、アクションリサーチの推進が挙げられ、最後にJICAとの将来的な連携に向けた国際協力が呼びかけられました。

カジモワ・ジャミラ氏「命に力を与える:教員を力づけ、未来を切り開く」

アゼルバイジャンの伝統楽器サズの奏者、大平清氏

アゼルバイジャン代表団とサズ奏者の大平清氏

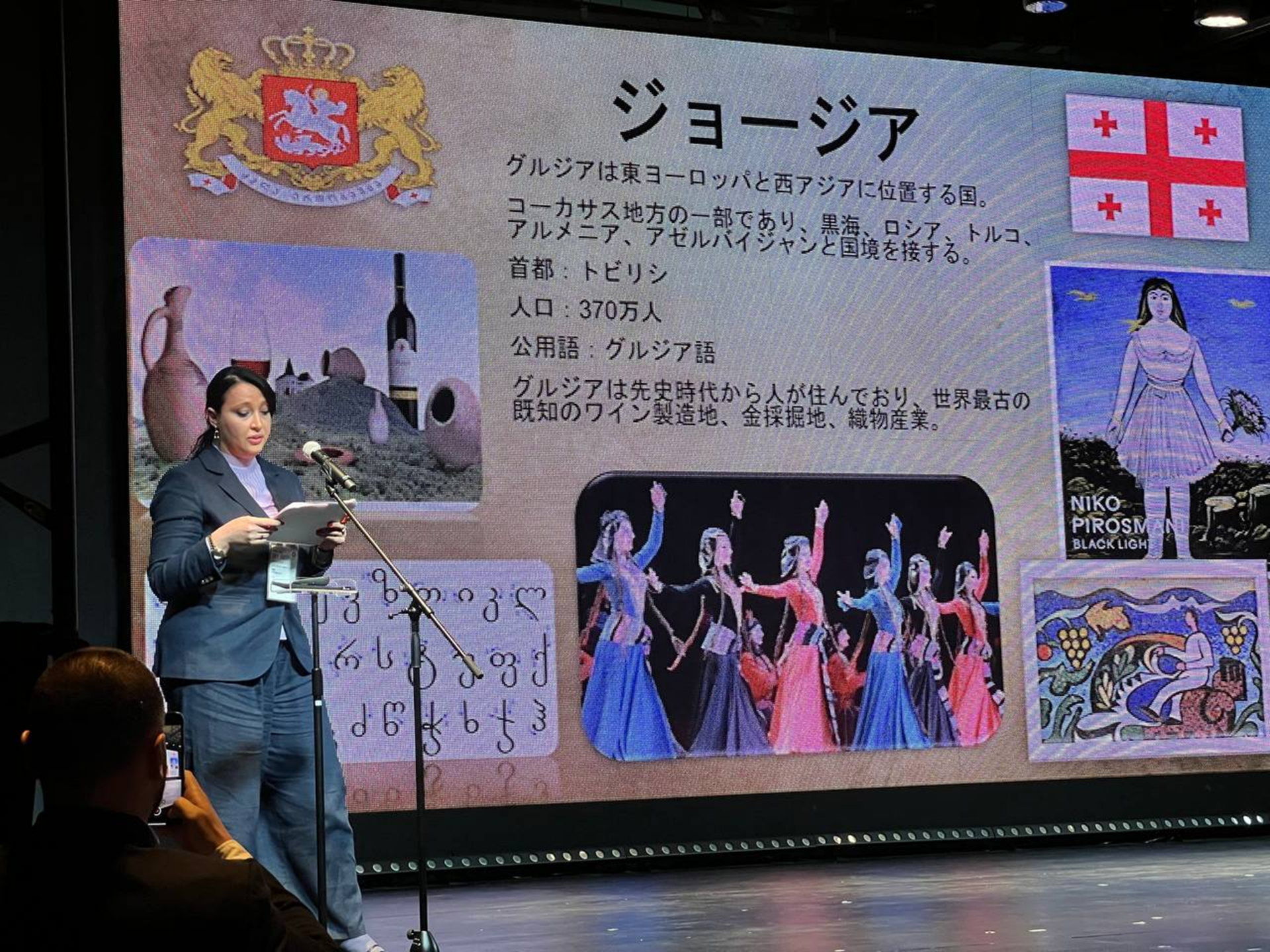

⑪ピルツハラワ・ニノ氏(ジョージア)

農村開発庁のピルツハラワ・ニノ氏は「食料安全保障のための革新的農業技術」というテーマで発表を行い、JICAの研修およびミニ・グラントプロジェクトで得た知見をもとに、ジョージアにおける協同組合支援のための技術的成果を紹介しました。具体的には、蜂蜜分析器や移動型ラボによる土壌・食品検査、農家向けの現地トレーニングの導入が含まれます。特に、小規模農家の収益向上と地域経済の活性化を目的とした日本の「一村一品(OVOP)」モデルの導入が重要な取り組みとして挙げられました。研究に基づく意思決定、デジタル教育ツールの活用、アグリツーリズムの推進といったベストプラクティスも共有されました。現在は、日本人専門家と連携してOVOPプロジェクトを進めており、革新と国際協力を通じた持続可能な農村発展への取り組みが強調されました。

ピルツハラワ・ニノ氏「命を救う:ジョージアの食料安全保障のための革新的農業技術」

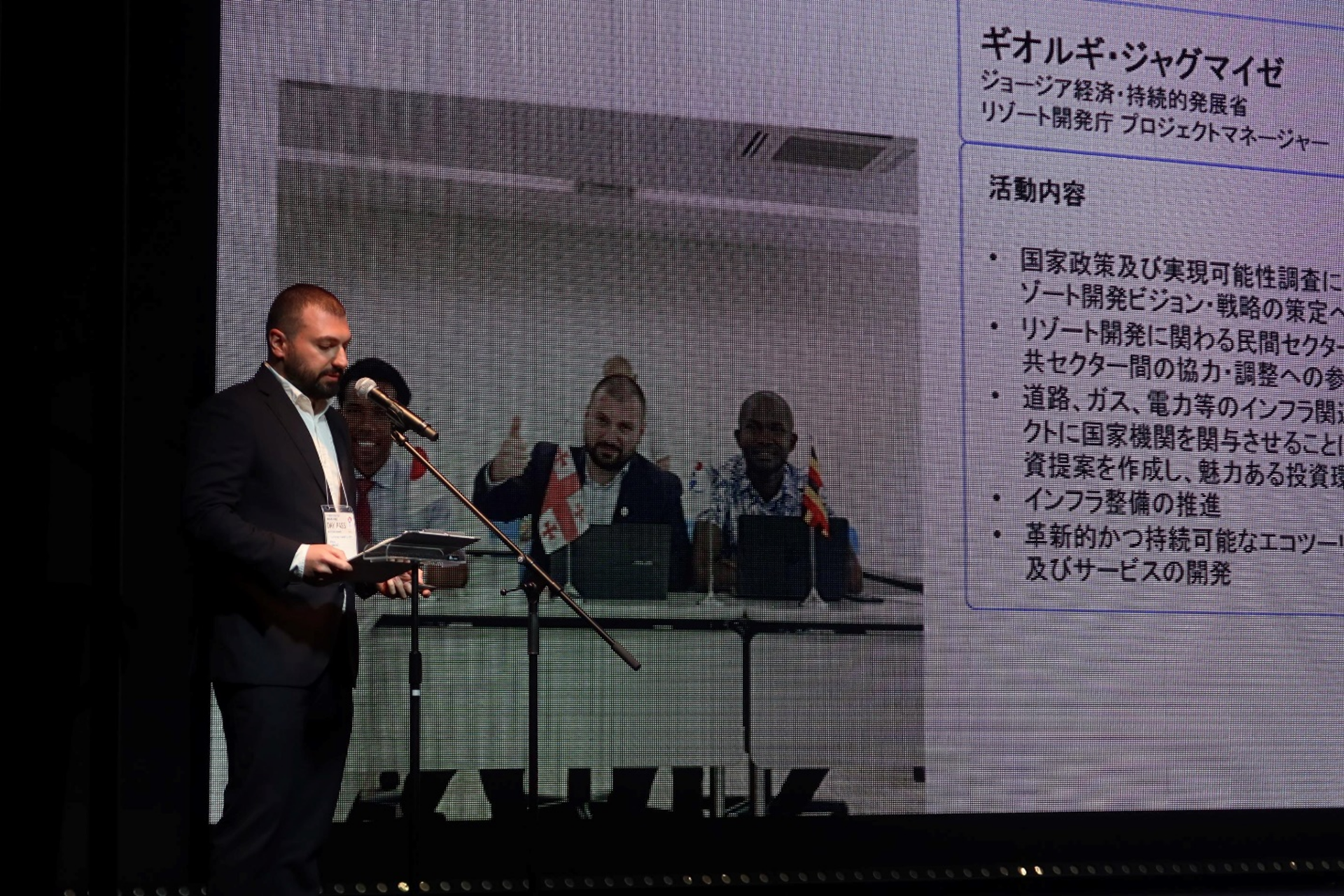

⑫ジャグマイゼ・ギオルギ氏 (ジョージア)

リゾート開発庁プロジェクトマネージャーであるジャグマイゼ・ギオルギ氏は「ジョージアの持続可能な観光地開発における革新的アプローチ」というテーマで発表を行いました。ご本人はジョージアのエコツーリズムの潜在力を紹介し、JICAの自然保護に関する研修で得た知見を活かした取り組みについて報告しました。JICAのミニ・グラントプロジェクトでは、国内50のリゾートを紹介するパンフレットの作成、エコリゾートの利点に関する青少年向けセミナーの開催、観光地の写真資料の制作が行われました。成功事例としては、サステナブルツーリズムの計画への統合や関係者間の協力強化が挙げられました。プロジェクト以前には基準、人材、エコ意識の不足が課題とされていました。今後は、文化交流イベントや共同マーケティング、新規観光プロジェクトを通じてJICAとの国際協力を深める計画です。この取り組みは、JICAの支援がいかにして持続可能な観光戦略とリーダーシップ育成に貢献できるかを示す好例です。

ジャグマイゼ・ギオルギ氏「命に力を与える:ジョージアの持続可能な観光地開発への革新的アプローチ」

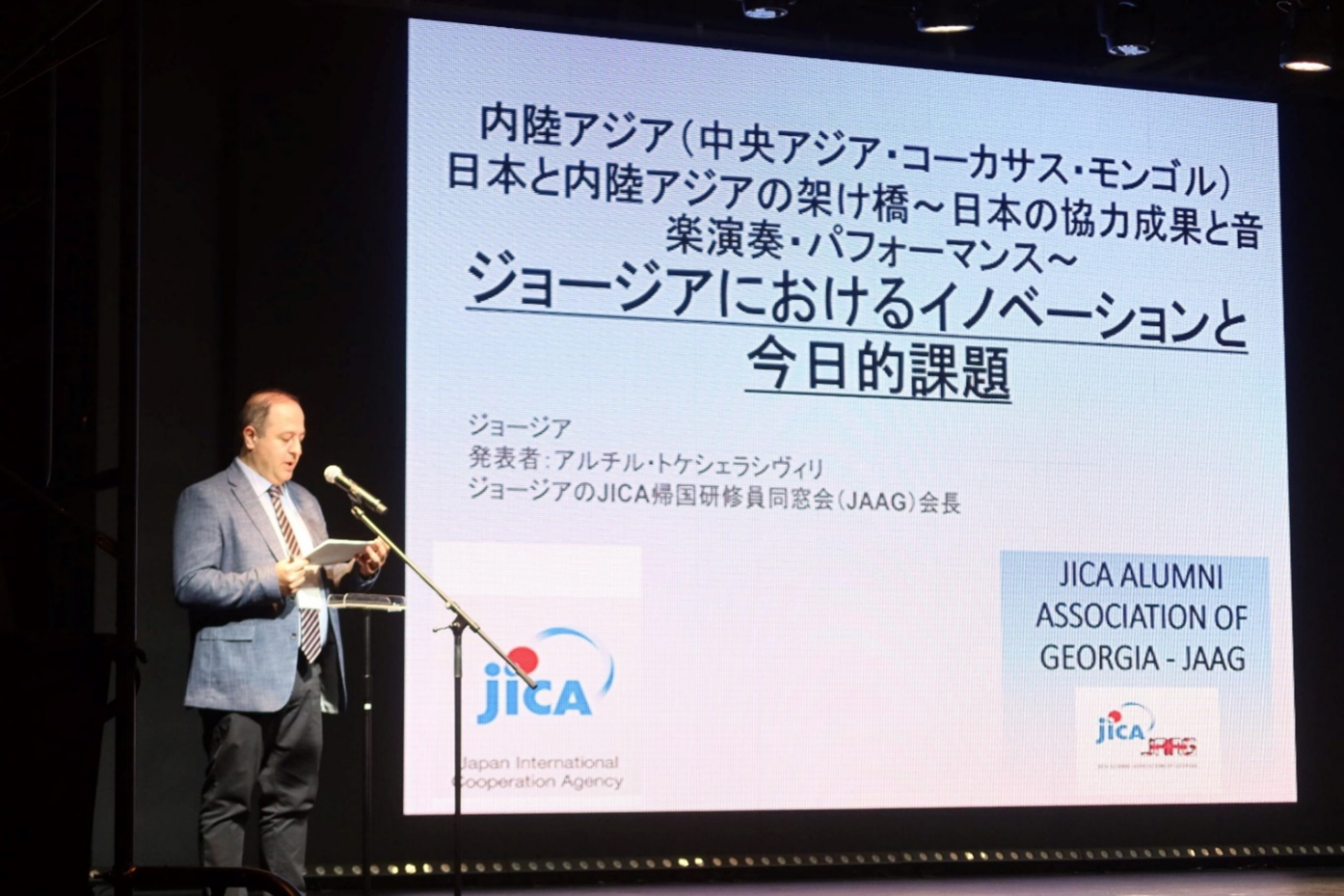

⑬トケシェラシヴィリ・アルチル氏(ジョージア)

ジョージアのJICA帰国研修員同窓会(JAAG)の会長であるトケシェラシヴィリ・アルチル氏は「ジョージアにおけるイノベーションと現代的課題」というテーマで発表を行い、JICA青少年招聘プログラムで得た経験と、日本の文化交流や教育的価値観が自身のキャリアに与えた影響について述べました。発表では、JAAGがジョージアにおいてミニ・グラントプロジェクトの運営、同窓生間の連携強化、教育・技術分野での革新支援を担っていることが強調されました。主な成果としては、太陽光発電システムを導入し持続可能なエネルギー利用を促進したJICAのクリーンエネルギープロジェクトが挙げられました。今後は、デジタル変革の推進、工学および通信技術分野における研究の強化、国際協力の拡大が計画されています。彼は、ジョージアが急速に進化するデジタル社会に適応できるよう、世界の技術動向との積極的な連携を呼びかけました。

トケシェラシヴィリ・アルチル氏「命に力を与える:ジョージアにおけるイノベーションと現代の課題」

⑭オルベリャン・ゲヴォルグ氏(アルメニア)

エレバン歴史博物館の館長のオルベリャン・ゲヴォルグ氏は、「スマートシティに向けて:持続可能な都市開発の課題と解決策」というテーマで発表を行いました。彼は、博物館経営、デジタル活用、文化遺産保護に関するJICA研修の成果がアルメニア国内での複数の革新的プロジェクトにつながったことを紹介しました。代表的な成果には、リアルタイムで都市情報や文化イベントを提供する「Visit Yerevan」スマート観光プラットフォームとアプリ、そして多様な地域住民の参加を促す短編映画「The Story of Your City」の制作が含まれます。今後の都市開発では、環境配慮型交通、再生可能エネルギー、廃棄物管理、AIによる都市安全の確保などが重点分野とされました。日本の好事例としては、地域住民を巻き込む技術活用と分野横断的な連携が挙げられ、スマートソリューションの現地適応と国際協力の強化が今後の鍵であると述べました。

ジョージアダンスの日本での第一人者ノグチマサフミ氏に、野口もえみ氏、宮本咲里氏、髙野花音氏の3名も加わったジョージアンダンスチーム【アンサンブル・イアポネレビ】 による、民族舞踊と歌による華やかなステージ。

オルベリャン・ゲヴォルグ氏「命を救う:スマートシティに向けて 持続可能な都市開発のための課題と解決策」

⑮ダシャン・アルメン氏(アルメニア)

内務省救助隊市民保護・防災局次長のアルメン・ダシャン氏は「防災:革新的アプローチとJICAの貢献」というテーマで発表を行いました。地震や地滑りなどの自然災害に対するアルメニアの高い脆弱性を強調し、JICAとの長年にわたる協力の成果を紹介しました。主な成果には、エクステノメーターや雨量計を用いた地滑り監視システムの導入、早期警報の開発、日本の技術を高リスク地域に応用したことが含まれます。特に、ゲタホヴィト地域ではJICAが提供した横穴掘削機を用いて地滑りの安定化に成功した事例が紹介されました。日本の知見を活かした工学的対策、ハザードマッピングの継続、国家政策への統合がベストプラクティスとして挙げられ、国際協力がインフラと地域の安全性向上に果たす重要な役割が示されました。

ダシャン・アルメン氏「命を救う:災害対策のための最新技術導入事例及びJICAの貢献」

アルメニアの伝統楽器ドゥドゥク奏者の鈴木遣徒氏(ドゥドゥクJAPAN)

scroll