“災害大国”日本とフィリピンが挑むマニラ首都圏の治水事業

2024.02.13

日本と同様に“災害大国”と言われるフィリピン。JICAはフィリピン政府との協力のもと、約50年にわたり同国の洪水対策に取り組んできました。国を超えたこの挑戦に長年携わってきた、フィリピン公共事業道路省(DPWH)治水部門のラモン・アリオラ三世局長と、水災害対策に詳しいJICA国際協力専門員の大槻英治さんに、フィリピンの洪水対策を向上させた日本の技術や人材育成支援、フィリピン政府の防災予算に対する意識の変化、そして加速する気候変動への対応などについて伺いました。

フィリピンの政治・経済の中心地である首都マニラ。2000年には1,000万人だった人口が、今では1,400万人に達するなど急速に発展する一方、頻発する台風に伴う水災害への対策が追い付かず、たびたび深刻な被害に見舞われてきました。

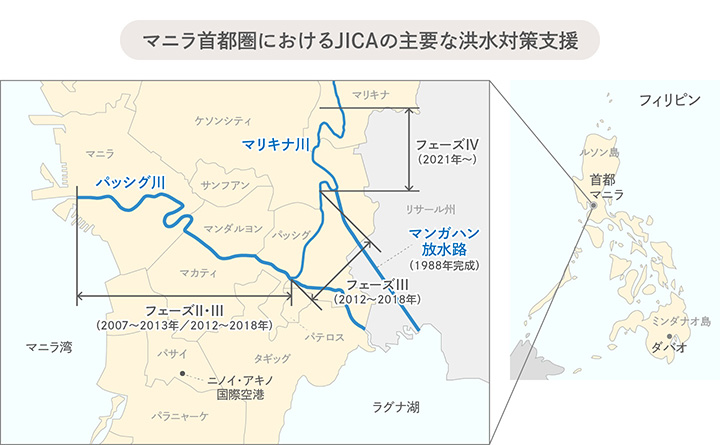

マニラ首都圏では人口増に加えて毎年の降雨量も増加しており、洪水による災害リスクが年々高まっています。被害を減らし、都市機能の麻痺を防ぐため、JICAは首都圏の中心部を流れるパッシグ・マリキナ川の治水対策を30年以上にわたって支援してきました。

パッシグ・マリキナ川河川改修事業(フェーズII)によって整備された護岸

――

お二人は日本とフィリピンが共同で行う治水事業に長年携わってこられました。アリオラさんは日本の技術やプロジェクトの進め方をどうご覧になっていますか。

アリオラ 日本は1970年代からフィリピン政府の治水計画と能力開発を支援してきました。日本の円借款によるインフラ整備が最初に行われたのは1973年の「マニラ地区洪水制御・排水事業」で、その後1980年代にはマリキナ川の洪水をラグナ湖に分流させるマンガハン放水路の整備、1999年からはパッシグ・マリキナ川の改修へと協力が拡大していきました。

フィリピンにとって日本は、水資源と災害リスク管理における最初の、かつ近年までは唯一のパートナー国でした。日本の技術、とりわけコンサルタントが有する治水分野の技術革新は素晴らしく、非常に頼りになると感じました。

マニラ首都圏モンテンルパ市の市庁舎で、日本人コンサルタントとともに議論するアリオラ局長(中央)

大槻 日本は国土の約75%が山地で、人口の約半数が河川沿いの氾濫原に住んでいるなど、地形や土地利用の面でフィリピンと共通点があります。両国ともに、熱帯性台風や集中豪雨、高潮、地震、津波、火山災害など、さまざまな自然災害を経験している点でも似ています。中でも、台風や集中豪雨による大規模な洪水は毎年のように発生しており、河川沿いの大都市で繰り返される深刻な被害をいかに減らせるかが、国や地域の開発政策において重要な課題となっています。

日本には科学的な洪水リスク評価に基づく長年の知見があり、共通点の多いフィリピンにおいても水害のリスク低減に貢献できると考えています。

治水の専門家としてDPWHと緊密に連携してきた大槻さん

――

DPWH

と

JICA

による治水事業によって、台風被害は実際にどの程度低減されたのでしょうか。

アリオラ 治水事業の効果については、実際に起きた洪水のデータをもとにJICAが行った最新の分析があります。例えば、マンガハン放水路とパッシグ・マリキナ川河川改修事業のフェーズIIとフェーズIIIの完工後、2020年11月に襲来した台風「ユリシーズ」のケースでは、大きな効果を実感することができました。我々の分析では「100年に一度」という大規模洪水であり、もし放水路と河川改修が整っていなければ、推定被害額は約13億ドルに上りました。しかし実際の被害額は約2億ドルに留まり、80%以上の効果を挙げたのです。被害者数も未整備の場合の約100万人に対して、実際にはおよそ3万人でした。

マンガハン放水路の取水口であるロザリオ堰

洪水制御設備操作システム(EFCOS)を備えたモニタリングステーション

大槻 JICAでは、パッシグ・マリキナ川の氾濫によりマニラ首都圏で繰り返される甚大な洪水被害を防ぐため、1990年にマスタープランを策定しました。上流でのダムなどによる貯留、中流部でのラグナ湖への導水、下流部での河道の流下能力の向上という3つの主要対策によって、洪水時のピーク流量を低減させることを目指したもので、今ではこのプランがフィリピンの洪水対策の基本となっています。

円借款事業や技術協力事業などの実施期間を通じて治水安全度を着実に向上させるには、技術的観点が極めて重要です。その意味で、DPWH の技術者の皆さんの知見と技能に基づく熱意と貢献には大変感謝しています。

JICA専門家とDPWHのプロジェクトマネジャーによる合同視察

アリオラ DPWHの技術者の中には、JICAの支援で1999年に設立された「治水砂防技術センター」(FCSEC)で研修を受けた者もいます。このセンターを通じて、洪水事業の計画から運営、維持管理までさまざまなガイドラインや技術マニュアルが整備されたほか、DPWHの人材への訓練、被害状況に関するデータベースの構築や予備調査などが実施されました。そうしたマニュアルは、FCSECを通して行った「治水・砂防技術力強化プロジェクト」の成果であり、その後フィリピンにおける事業計画のガイドラインや基準の礎となりました。

FCSECを構成する一施設である水理実験棟も、洪水時の水理現象*1の研究に大きな成果を発揮しています。FCSECの貢献により治水構造物の施工や維持管理にかかる技術マニュアル・ガイドラインも策定され、今ではフィリピン全土のDPWH技術者の研修で活用されています。

――

防災への取り組みはコストではなく将来への投資だとする日本の考え方は、フィリピンをはじめとする災害多発国にどのような影響を与えたのでしょうか?

アリオラ フィリピンの防災に対する考え方は確実に変わってきていると思います。政府は国の洪水対策予算を、2011年の約113億フィリピンペソ(約2億米ドル)から1,858億ペソ(約34億米ドル)へと、この12年間で大幅に増加させました。気候変動はフィリピンの主要産業である農業にも大きな影響を及ぼすため、政府は対策に力を注いでいます。

大槻 「コスト」というとネガティブに聞こえますが、国にとって持続可能な発展を確保することは非常に重要なことです。さまざまな自然災害の中でも、水災害はとりわけ深刻な結果をもたらすため、その対策は決して「コスト」ではなく、将来の発展のための「投資」なのです。この考え方は、今やフィリピンだけでなく、豪雨帯のある他の東南アジア諸国でも共有されています。

日本は氾濫原に高度に開発された都市部があり、自然災害、特に洪水などの水災害に立ち向かいながら経済成長を実現してきました。そうした経験に基づき、JICAはより強靭なインフラへの投資や導入によって、都市や人々を致命的、社会経済的な被害から守るのだという強い信念で数々の災害対策プロジェクトを進めており、フィリピンをはじめ、多くの国で目覚ましい成果を上げています。

―― 日本が長年提唱してきた災害後の「 Build Back Better (より良い復興)」という考え方は、今どのように世界に広がっているのでしょうか。

大槻 一般的に、急速に発展する国々では、防災計画や対策が十分に行われないまま都市開発が無秩序に行われ、災害リスクが高まっています。こうしたリスクから持続可能な開発を守るには、"Build Back Better"の理念と災害に強い社会の構築が不可欠です。今後は気候変動により異常気象の頻度や規模が高まる可能性があり、災害の影響がさらに大きくなると懸念されています。

アリオラ フィリピン政府は先頃、日本の理念をもとにフィリピンのインフラ投資政策の名称を "Build Better More"に改めたのですが、 “BBM”というのは我が国の大統領フェルディナンド・マルコス・ジュニアの愛称“Bongbong Marcos (ボンボン・マルコス)”の頭文字でもあるんですよ。

フィリピンには、国家経済開発庁が2015年に策定した「AmBisyon Natin 2040(私たちの野望2040)」という長期ビジョンがあります。このビジョンの冒頭でも、2040年までにフィリピン人がこの国にしっかりと根を張り、快適で安全な暮らしを享受するという目標が謳われています。

地域住民の暮らしと命を守るため、JICAとDPWHの協力は今も続いている

AmBisyonの目標達成に向け、私の組織では18の主要な河川流域で洪水対策を強力に進めていく予定です。これは大きな挑戦であり、市民には気候変動が引き起こす自然環境への影響に対応するには、多額の予算が必要だと理解してもらう必要があります。その意味でもフィリピンはJICAとの深い結びつきを維持し、より技術協力を進めていきたいと考えています。

大槻 フィリピンと日本は自然災害の激甚化という共通の課題を抱えており、日本の経験は今後もフィリピンの水災害の軽減に役立つと思います。さらに、将来の気候変動の影響の不確実性に備え、より高度な施設の整備、更新、運用、維持管理のための技術開発や導入に、パートナー国として共に取り組むことが重要だと考えています。

またフィリピンには、他の発展途上国が人々の命を守る強靭な基盤づくりを実現できるよう、ぜひ自国の優れた取り組みや知識を共有していただきたいと思います。

――

気候変動は予想を超えるスピードで進んでいますが、どう対応していきますか?

大槻 上流の貯水池の容量を増やしたり、都市部に貯水施設を建設するなど、治水対策を拡張させる何らかのオプションが必要だと思います。また、都市計画やインフラ計画を行う組織間の連携も重要です。各都市や高速道路はもちろん、病院などを洪水から守るためには、セクターを超えた体制が不可欠です。

アリオラ ルソン島中部のパンパンガ州クラーク経済特別区にあるフィリピン大気地球物理天文局の雨量観測所では、10年前と比較して10倍以上の雨の量と強さが観測されています。2023年の台風「ファルコン(カヌン)」と「エガイ(トクスリ)」では、パンパンガ州とブラカン州のおよそ60~70%が浸水するなど、フィリピンの洪水対策、特に都市排水については設計基準を見直さなくてはなりません。従来の排水システムは5年~10年確率洪水の想定ですが、今後の気候変動の影響に対処するには、50年確率洪水への設計変更が必要となるでしょう。フィリピン政府のリソースを補うため、今後も日本との協力、そしてJICAの技術協力を得て、治水対策の向上に注力していきたいと考えています。

scroll