ガザの人道危機の現場を支える 日本の遠隔支援とは?

2024.11.01

パレスチナの武装組織ハマスとイスラエル軍の戦闘が激化してから、はや1年。いまだ収束の兆しが見えない中、ガザ地区で進行する深刻な人道危機に対し、JICAは「国際緊急援助隊」の知見を生かした支援活動を続けています。日本から遠隔で行なう支援の内容とは——。隊員の方々に話を聞きました。

イスラエルの空爆を受けたガザ地区南部のラファ難民キャンプ

Photo: Anas-Mohammed / Shutterstock.com

2023年10月7日、パレスチナ自治区のガザ地区を実効支配する武装組織ハマスが、イスラエルへの大規模攻撃を展開。その後イスラエル側が激しい空爆で応酬し、これまでの歴史的、地政学的な要因も絡み合う中で、1年が経った今も事態が収束する兆しは見えません。

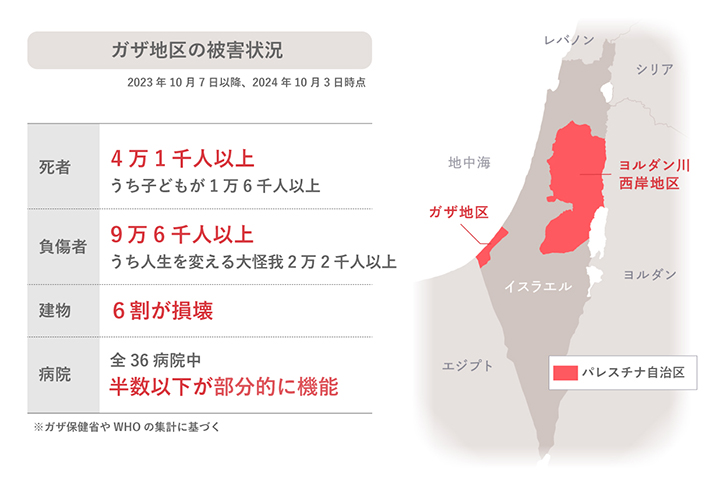

ガザ地区の保健省によると、この戦闘による同地区のパレスチナ人の死者は4万1千人以上、負傷者は9万6千人以上。建物の6割が損壊しており、半数以上の病院が全く機能していない状態です。検問所の閉鎖などで食料や水、燃料、医療などの人道支援が十分に届けられず、多くの住民が今も飢餓や感染症などに苦しんでいます。想像を絶するほどの人道危機が生じているガザについて、国連のグレーテス事務総長は「住民は生き地獄にいる」と警鐘を鳴らしています。

多数のパレスチナ人が避難する、ガザ地区南部ラファにある政府の保護施設

Photo: Anas-Mohammed / Shutterstock.com

ガザ地区では、国際赤十字など17ほどの国内外の緊急医療チームが必死の医療活動を行っています。ただ当初は、インターネット環境や食料も十分でない過酷な環境の中、情報共有ができず、患者の分布や状況、医療ニーズなどの正確な情報や全体像を誰も把握できない状況でした。そうした中、10月13日、世界保健機構(WHO)から、日本の「国際緊急援助隊(JDR)」が有するデータマネジメントの知見を求める依頼がありました。

JDR医療チームは、2013年のフィリピン台風災害に対する支援をきっかけに、災害時に緊急医療チームが診療する患者の状態と人数を把握するための必要最低限の報告項目を整理し、カルテや診療日報の様式を統一することで、簡易かつ効率的に情報を集約する手法を開発しています。この手法は、被災地で活動する緊急医療チームの活動を「見える化」し、災害医療の専門家ではない行政官が被災地の現状を把握し、適切な判断を行うための重要な材料の一つとなっています。

そしてこの手法は、WHOによってMDS(Minimum Data Set)という国際標準として正式に採択され、以降、モザンビークのサイクロン災害や、トルコ地震災害、ウクライナ紛争の影響国などで活用され、世界から評価を得てきました。このようなJDR医療チームのデータマネジメントにおける経験、これまで築いてきたWHOとの信頼関係が、今回の支援要請につながりました。

海外で発生した災害の支援のために被災国政府や国際機関の要請を受けて派遣される日本の援助隊。医療チーム、救助チームなど5つのチームからなり、JICAが事務局を担う。これまで、2013年のフィリピン台風、2015年のネパール地震、2023年のトルコ地震など、168回の派遣実績がある。JDR法で自然災害に対して展開することを定められており、紛争起因の災害には直接支援を行うことはできない。しかしJICAは人道的な危機に対して、技術協力・資金協力の枠組みを通じ、可能な限りの支援を行っており、その一環でJDRの経験を生かした協力を開始。ガザ支援はモルドバ(ウクライナ危機影響国)への支援に続く、2例目の災害派遣以外の支援。

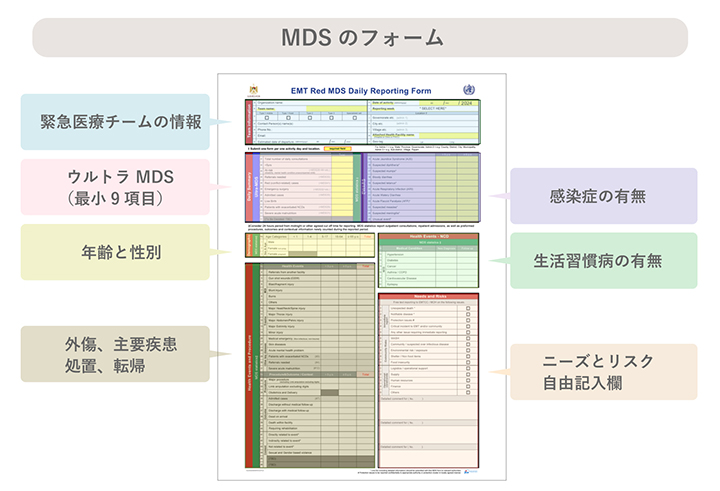

緊急医療チームの情報、診療の日時・場所、患者の年齢・性別、感染症や非感染症の疾患の有無など50項目からなる。

項目を統一・標準化することで、データの集計・分析を効率化・迅速化できる

ガザ域内は人や物の移動に制限があり、治安上もJICA関係者の入域は非常に困難なため、今回は遠隔で支援を行わざるを得ませんでした。

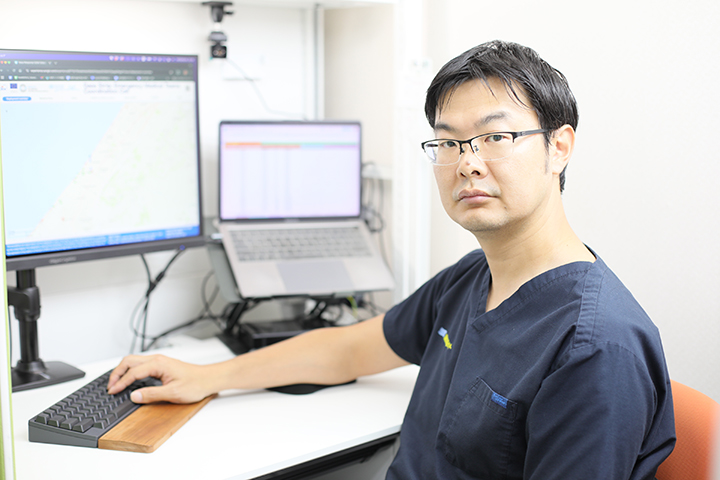

「遠隔支援を開始した当初は、現地の緊急医療チームから診療データなどを報告してもらう仕組みが整備されておらず、報告の仕組みなど支援の土台を整えるところから始める必要がありました」。そう話すのは、活動の初期からガザ支援のプロジェクトに携わりWHOとの調整も担う、兵庫県災害医療センター救急部の医師、甲斐聡一朗さんです。

患者の年齢や性別、運ばれた場所、怪我の重症度と部位、感染症や妊娠の有無、患者数の増減——。ガザ地区の医療状況の全体像を把握するためには、MDSに基づいた50項目を毎日現地の緊急医療チームにデータで報告してもらう必要がありますが、開始当初はそれらの情報を収集することもできませんでした。

甲斐 聡一朗(かい・そういちろう) 医師

兵庫県災害医療センター救急部 副部長。NPO法人「災害人道医療支援会(HuMA)」常任理事。JDR医療チーム、および国内で活動する「災害派遣医療チーム(DMAT)」で東日本大震災をはじめ国内外の災害支援と支援体制の整備に関わる。中南米やASEAN地域の災害医療体制を整備するJICAプロジェクトにも参加。

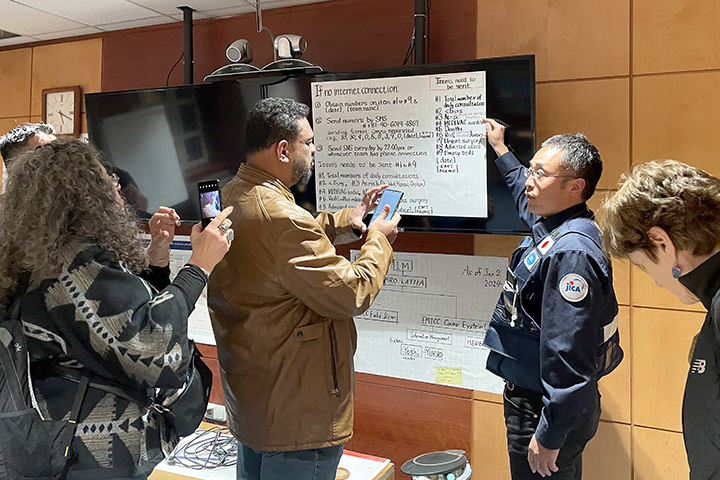

本来、緊急医療チームの診察データなどの取りまとめは被災国が立ち上げる調整本部が担いますが、独立国家ではないガザ地区ではその前提が異なっている上に、現地では入域規制が厳しく、インターネットもつながらないため、コミュニケーションに困難をきたしました。そこで12月から1月にかけて、延べ8人のJDR医療チーム関係者がリレーでカイロ入りし、WHOの職員や、ガザに出入域する各国の支援チームなどと直接話して、報告の重要性を共有。必要なデータ項目を調整し、遠隔支援の土台を整えました。現地の過酷な状況を考慮し、50項目中、最小の9項目に絞った「ウルトラMDS」での報告から開始し、徐々に現地の傷病件数や感染症の情報などの項目を増やしていきました。

「今回は被災者に直接医療を提供する役割ではありませんが、現場で命がけで医療活動を行う緊急医療チームが提出してくる報告書をWHOへつなぐという、非常に責任の重い任務だと感じています」。そう話すのは、看護師として20年近くの経験を有する尾川華子さん。現在は広島大学大学院の修士課程で公衆衛生学を研究しながら、現地から送られてくるMDSの報告を所定の形式に修正入力する「データ入力班」の班長として活動しています。

尾川 華子(おがわ・はなこ) 看護師

広島大学大学院修士課程(公衆衛生学)在籍中。阪神淡路大震災を機に災害時医療の従事者を志し、看護師として国内外の災害支援に携わる。これまでJDR医療チームとして、フィリピン台風、ネパール地震、モザンビークサイクロン、トルコ地震などに派遣。トルコ地震ではデータマネジメント業務にも携わった

ガザ入りする緊急医療チームに対し、MDSでのデータ報告方法をブリーフィングする調査チーム

現地から送られてくる報告は、項目に抜けがあったり、所定の形式に沿っていなかったり、手書きのものもあったりしてそのままでは集計ができないため、MDSのフォームに合わせて入力し直す必要があります。この任務を担う「データ入力班」のほか、入力したデータをダブルチェックする「ダブルチェック班」、データ集計プログラムの開発や運用、データの整合を行う「システム管理班」、WHOなどとの連絡を担う「コミュニケーション班」があり、日本各地で最大19名の隊員が各班に分かれて昼夜支援活動を担っています。

「システム管理班」の班長である田中秀樹さんは、ITコンサルタント会社の代表を務めながら支援に携わっています。「医療従事者ではない私にできることは限られていますが、できることがあるならばぜひ携わりたい。ITや情報処理に関する仕事があるならば、それは私がやるべき役割・使命だと考えています」と話します。

JDR隊員は皆、各自の仕事や学業の傍ら支援にあたっています。ガザとは7時間の時差があり、現地からは毎日21時(日本時間)の締め切りでデータが送られてくるため深夜の作業も発生しますが、各隊員の連携で想いをつなぎながら、スタート以降途切れることなく支援を続けています。チームがとりまとめたデータは、WHOが毎週月曜日に全世界に向けて発表する週次災害報告(Situation Report)として、ガザの医療状況の詳細を伝えています。

田中 秀樹(たなか・ひでしげ) エンジニア

ITコンサルタント、合同会社プライムインテグレーション代表。フィリピンの医療日報手法「SPEED」の日本版でMDSの元になった「J-SPEED」の開発に携わり、ウクライナ紛争影響国(モルドバ)支援の際にはデータ収集・集計プログラムも開発。JDR医療チームで使用する電子カルテシステムの開発や操作指導などにあたっている。

「支援開始当初から、子どもの傷病者の割合が高いことが気にかかっています*。全ての診療データが紛争起因のものではないと思うのですが、データから子どもたちの深い苦しみが見えることが一番辛いです」(田中さん)

「緊急医療チームから送られてくる報告書の自由記載欄には、『昨日爆撃があり、多数の傷病者が運ばれてきた』『物資が足りず、日々の医療提供が厳しい』といった、紛争地の過酷な状況が頻繁に記載されています。また、毎日無事を報告してくれるチームもあります。過酷な状況下で現地の方々が活動を続けている現実を痛感しています」(尾川さん)

「毎日の報告の中で、死者数が二桁以上になることがざらにあります。日本では大規模な交通事故などでしか考えられない数字です。私たちはデータ管理でしか支援できませんが、現地の緊急医療チームの仕事を減らして、その時間を休息や睡眠の時間などにあててほしい、トータルでガザ地区のためになっていてほしい、という希望をもって支援を続けています」(甲斐さん)

自然災害の支援は数か月ほど経てば先が見えてきますが、今回のような紛争起因の支援は、紛争が終わらない限り終わりが見えません。「一刻も早く紛争が終わってほしい。そして一刻も早く、復旧・復興に向けた支援の形になってほしい」——。3人の隊員をはじめとする国際緊急援助隊員は皆、同じ願いを胸に、ガザの医療の現場を支え続けています。

チーム内のデータミーティングを週2回開催。オンライン上ではあるが、顔を見ながらコミュニケーションを取る大事な場だ

scroll