高校生平和大使と考える平和の築き方/戦後80年

2025.08.08

2025年夏、日本は終戦80年を迎えます。戦後日本が平和を維持してきた間も、世界では紛争が増え続けています。平和のために何ができるのでしょう。第28代高校生平和大使で成城高校1年の田口征志郎さんとJICA平和構築室の大井綾子室長が語り合いました。

JICA平和構築室の大井綾子室長(左)と高校生平和大使の田口征志郎さん(右)

JICA

平和構築室の大井綾子室長(以下、大井) 突然ですが、世界ではどれくらいの数の紛争が起きていると思いますか?

田口征志郎さん(以下、田口) 毎年20件ほどの紛争が新たに起きていると聞いたことがあります。実際はどうなのでしょう?

大井 専門機関のデータによると、昨年1年間、世界では国家を含む暴力的紛争が61件確認されています(出典UCDP-Uppsala Conflict Data Program) 。日本は戦後80年にわたって平和を保っていますが、世界ではこの間、紛争が絶えることはなく、この10年近くは増加傾向にあります。

大井 綾子(おおい・あやこ)

JICA平和構築室室長 民放テレビ局で勤務後、UNDP東ティモール事務所で国内避難民の帰還支援、在アフガニスタン日本大使館で地方復興支援に従事。JICA入構後は人間開発部、南スーダン事務所、アフリカ部などを経て、アフガニスタン事務所次長を務め、2024年1月より現職

田口 ウクライナやパレスチナのことはニュースでよく目にします。中学生の頃に沖縄に修学旅行に行き、太平洋戦争の沖縄戦のことを学びましたが、かつての沖縄のように一般市民が巻き込まれていることにショックを受けています。なぜ、こんなに絶え間なく、紛争が起きているのでしょう。

大井 紛争の背景には、特定の民族やグループが差別されたり、不公平な扱いをされたりすることが挙げられます。また、政府が市民に対し、教育や医療、治安などの必要なサービスを提供できないことが要因となることもあります。将来に希望が見えず、人々が「なぜ、こんなに不当な扱いを受けるんだ、生活が良くならないんだ」と感じた時、紛争につながるのではないでしょうか。

田口 征志郎(たぐち・せいしろう)

第28代高校生平和大使 2010年東京都生まれ、成城高校1年。高校生平和大使派遣委員会が2025年に全国で選出した24人の1人として、被爆国から核兵器廃絶と世界平和を願う声を国連に届ける1万人署名活動を続けている。この活動はノーベル平和賞にノミネートされている。

田口 JICAでは平和構築という活動をしていると聞きました。どんな活動なのですか。

大井 JICAは世界145の国と地域でその国の課題解決に協力しています。その一つが紛争当事国や影響国における平和構築です。田口さんは、平和とはどのような状態だと思いますか?

田口 暴力とか恐怖がない状態でしょうか。

大井 そうですね。でも、暴力や恐怖がなくても、自由に発言できなかったり、教育や仕事がなかったりする状態でも平和と言えるでしょうか。

田口 そういう状態は不安定で紛争につながりそうですね。

大井 その通りです。JICAの平和構築活動は、「恐怖と暴力のない平和で公正な社会」をつくることを目指しています。恐怖と暴力がないだけでなく、公正な社会であることがポイントです。例えばフィリピン南部のミンダナオ島では、バンサモロという地域で1960年代から政府とイスラム系グループの紛争が続き、2014年に和平合意が実現しました。でも市民が安心して暮らすことができなければ、不満がたまり、再び暴力につながる恐れがあります。そこでJICAは住民ニーズに合った教育や医療、雇用を提供できるよう、現地の行政官に研修を実施したり、一緒に計画を作ったりしています。仕事がなく再び武器を手にすることのないよう、元戦闘員への職業訓練もしています。

ミンダナオにて、職業訓練セミナーの様子

田口 安心して生活できるということも紛争のきっかけを減らすことにつながる、ということですね。

大井 そうだと思います。田口さんは平和を築いていく上で、何が大切だと考えますか?

田口 心の底から思っていることを伝え合って、受け止められる状態のことかな、と思います。中学の時、オーストラリアにホームステイしたことがあります。現地の人と通じ合えた時、とても満たされた感覚がありました。英語が拙くても身ぶり手ぶりで懸命に伝えると、相手も懸命に理解しようとしてくれました。お互いを尊重し、理解し合うための対話というものが、平和のためにも大事なのだと思います。

大井 それはJICAの平和構築にも通じますね。紛争が終わった村には、紛争で家族を殺された人、戦闘に加わっていた人、避難先から帰ってきた人など多様な人がいて、かつての加害者と被害者が隣に住んでいることもあります。そこで住民同士が時間をかけて対話し、紛争後の村の再興のために一緒に農産物を作って販売するような活動を行うこともあります。人と人、人と行政の信頼が地域の安定化につながっていきます。長年内戦が続く南米のコロンビア等でこうした取り組みをしています。

コロンビアにてカカオ豆の品質を確認する農家

大井 田口さんは高校生平和大使を務めていますが、どんな活動をしているのですか。

田口 核廃絶と世界平和を願う1万人の署名を集め、9月にスイス・ジュネーブの国連欧州本部に届けます。核兵器がある限り、心の底から安心して暮らせる平和は訪れないとの思いで活動しています。街頭署名では想像以上に多くの方が足を止めてくださり、初日の1時間だけで137筆が集まりました。「頑張ってね」と声をかけられることもあり、一人一人の思いを無駄にしてはいけないと感じています。

署名活動をする田口さん

大井 高校生平和大使になろうと思ったきっかけは何ですか?

田口 先生から応募を勧められたことが直接のきっかけですが、中1のときに見た記録映画に影響を受けました。その映画は成城高校の生徒会が1954年に制作した「無限の瞳」です。白血病になった被爆者の少年のため、生徒たちが募金活動をはじめ、その支援の輪が広がっていった記録です。一人一人が思いを持って活動すれば大きな力になるのだと感銘を受けました。

大井 高校生平和大使の活動にもつながる素晴らしいお話ですね。田口さんは日本の若者が世界の平和にもっと関心を持つためには、どうすればいいと思いますか。

田口 ぼくの周りには、自分が高校生平和大使になったことで関心を持ってくれる人もいます。あとは、サッカーが好きな人なら、自分が応援する選手の国に興味を持つことが入口になったりするのではないかと思います。

大井 とても大きなヒントをいただきました。サッカーといえば、アフリカのコートジボワールにドログバという世界的に有名な選手がいました。祖国で内戦が続く中、代表チームは2005年にドイツ・ワールドカップへの出場を決めましたが、そこでドログバは武器を置いて戦争をやめるよう訴え、世界にも発信されました。コートジボワールがどこにあるかも知らなかったサッカーファンが、彼の訴えで内戦を知ることになったのです。

田口 体験も大事だと思います。今年6月、高校生平和大使の結団式で初めて広島に行きました。平和記念資料館で被爆した弁当箱や当時の映像を見たり、被爆者の話を直接聞いたりしたことが、今の活動の原動力になっています。

大井 広島を訪れるたびに、街全体から訴えかけてくるものを感じます。JICAは紛争国の行政官を日本に招いて研修していますが、その中に広島の視察があります。原爆投下後、広島市は住民の意見を聞きながら迅速に復興計画を作り、街を復興させました。研修に来た方々は、資料館で原爆に破壊され尽くした街の映像を見て自分の国を重ね、外に出て今の街を見ると、日本がここまで復興したということに、希望を感じるそうです。

JICAのプログラムで広島県を訪れた研修生たち

世界の平和のために日本ができることは、実はたくさんあります。この80年、日本は戦争のない平和な社会を作ってきましたが、東日本大震災のような大災害では多くの人が亡くなり、家族や家を失い、避難生活を強いられたり、教育が中断されたりしました。紛争を経験した国々には、日本の災害による復興経験からも学んでいただいています。

田口 今日は知らなかった話をたくさん聞くことができました。日本にいる僕たちが、世界に対し平和を発信していくことの大切さを改めて感じました。

大井 平和構築には多くの困難もありますが、田口さんがご自身の目線で真摯(しんし)に平和を考えられていることを知って、同じような思いが若い世代に広がれば、世界は少しずつ平和に向かっていくという希望を感じました。高校生平和大使の活動で田口さんが発信していくメッセージは、それを受け止めた人が次の人に伝えたり、行動を起こしたりする契機にもなるでしょう。ご活躍に期待しています。私も、JICAも、世界の平和に貢献できるよう取り組んでいきたいと思います。

恐怖と暴力のない社会を実現するため、JICAは開発途上国の平和構築を支援し、紛争を発生・再発させない強靱な国・社会づくりに取り組んでいます。

難民の大量流入や長期滞在が続くウガンダでは、受け入れ地域の住民と難民の間の軋轢を緩和するため、行政と住民・難民との信頼醸成が重要です。JICAでは、地域住民と難民双方の意見を聞いてニーズに応えられるよう、地方行政官の能力向上と、住民と難民両方を対象とした農業研修等により生計改善に取り組んでいます。

ウガンダの農村で稲作技術を学ぶ難民たち

パレスチナでは、難民の生活環境向上のため、住民主体で難民キャンプの改善計画作りを後押ししています。計画作りにおいては、普段、発言機会の少ない女性も話し合いに参加し、女性向けの職業訓練や託児所の整備等を実現することで、女性たちが自信をもって難民キャンプの環境改善に参画するようになりました。

世代間の交流・伝統文化の継承を目的としたイベントに、伝統刺しゅうをあしらった服を着用して参加した女性たち

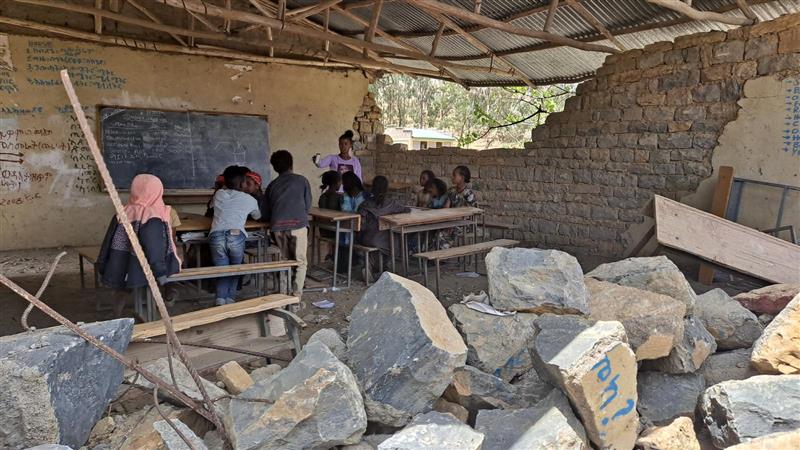

エチオピア北部ではおよそ2年にわたり国内紛争が続き、2022年に和平合意が締結されました。JICAは紛争後、国内避難民・女性・若者等の脆弱層特有のニーズにも配慮しながら、経済活動や教育へのアクセスを支援しています。行政機関が住民と協働してサービスを提供することで、紛争により低下した行政と住民との信頼関係の回復に取り組んでいます。

ティグライ紛争により破壊された校舎で授業が再開された様子

scroll