世界と日本を変える力に JICA海外協力隊60年

2025.11.13

JICA海外協力隊は2025年で発足60周年を迎えました。これまでに、のべ99カ国に約5万8000人が派遣され、教育、保健・医療、農林水産などさまざまな分野で開発途上国の発展に寄与してきました。一方で帰国後の隊員たちが、そのキャリアを生かし、日本社会における課題の解決に当たっている事実はあまり知られていません。協力隊の歴史を振り返りながら、協力隊経験者らの「社会還元」活動についてレポートします。

パプアニューギニアで活動する海外協力隊の隊員

1965年12月24日。

JICA海外協力隊の前身である「日本青年海外協力隊」の第1陣5人を乗せた航空機が、羽田空港からラオスへ飛び立ちました。それは海外の支援を受けながら戦後復興を進めてきた日本が、国際協力の舞台で新たな一歩を踏み出した、記念すべき瞬間でした。

1964年、協力隊派遣の可能性に向けた調査を実施

1966年 フィリピンに出発する12人の青年海外協力隊員1期生たち

初年度はラオスに続き、カンボジア、マレーシア、フィリピン、ケニアの5カ国に計29人が派遣されました。その後、順次、派遣地域が拡大し、 1990年には累計派遣人数が1万人を突破。それまで青年海外協力隊だけだったボランティア派遣が、日系社会を対象にしたボランティア派遣やシニアを対象にしたシニア海外ボランティアもスタートしました。2018年には制度変更により、それまでの年齢による区分が廃止され、20歳から69歳まで参加可能になると共に、JICAによる海外ボランティアの総称が「JICA海外協力隊」と改められました。

JICA海外協力隊の活動は現在、農林水産、保健・医療、社会福祉、商業・観光など九つの分野、170以上の職種に広がっています。2016年には、アジア地域の発展に貢献したことを評価され、「アジアのノーベル賞」とも称される「ラモン・マグサイサイ賞」を受賞しました。

JICA海外協力隊は、日本と世界をつなぐ架け橋であり、国際協力の象徴です。

海外協力隊は、主に三つの目的を掲げています。

一つ目は「開発途上国の経済・社会の発展、復興への寄与」です。

二つ目は「異文化社会における相互理解の深化と共生」です。

そして三つ目が、「ボランティア経験の社会還元」です。

「社会還元」とは、途上国での活動経験を国内外の課題解決に生かすことです。 JICAでは2023年、この機運を高めようと、協力隊経験者による帰国後の活動を表彰する「帰国隊員社会還元表彰」をスタートさせました。

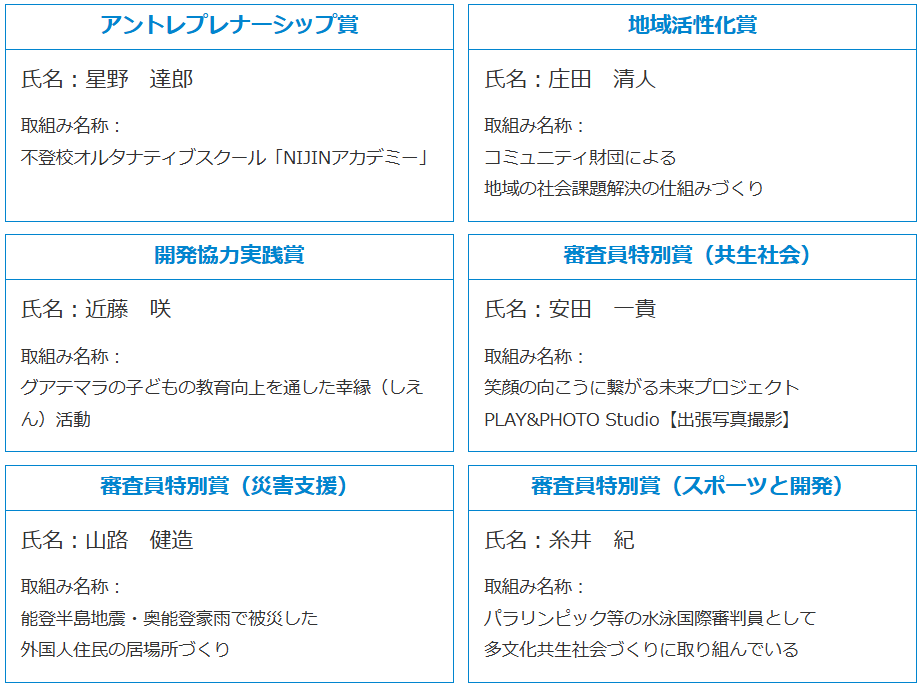

3回目となった2025年の受賞者は7人。帰国後に取り組むテーマは不登校問題や障害者スポーツ、被災地支援などさまざまです。最終審査では、7人のプレゼンテーションの後に大賞が選ばれました。

2025年の帰国隊員社会還元表彰の受賞者(大賞除く)

今回大賞に輝いたのは、富山県高岡市で外国にルーツのある子どもたちの教育支援に取り組むNPO法人「アレッセ高岡」理事長、青木由香さんでした。アレッセの活動開始から15年間で、サポートした子どもたちは約270人に上ります。

青木さんのプレゼンテーションは、こんな言葉で始まりました

「私の今の活動は、協力隊時代のブラジルでの経験がダイレクトにつながっています。まだまだ未熟だった私を受け入れ、生かしてくれた日系コミュニティー。そこで私は大きく成長させてもらいました。そして同時に、大きな宿題をもらいました」

第3回JICA海外協力隊帰国隊員社会還元表彰でプレゼンテーションする青木由香さん

青木さんは学生時代に日系ブラジル社会に関心を持ち、2005年から2年間、ブラジル南部パラナ州にある日系日本語学校に日系社会青年ボランティアとして派遣されました。現地の日系人社会では、若い世代への日本文化や言語の継承が課題になっており、青木さんは日系4世にあたる子どもたちに日本語を教えました。

日系社会がブラジルで独自に育んできた日本語には、いま日本国内で使われているものとは異なるところもあります。

「私が教師として持ち込む日本語が、彼らのコミュニティーの言葉を否定することにつながってしまうのでは。自分は何のためにここに来たのか」と悩み続けました。

ですが、祖国とコミュニティーに誇りを持つ現地の人たちは、共に地域の未来を考える仲間として、温かく受け入れてくれました。

一方で別の課題も感じたといいます。

「家族を連れ日本へ出稼ぎに行く日系人が急増し、日本で学校に通ってブラジルに帰国した子もいましたが、ずっと日本にいたはずなのに日本語が話せなかったり、グレてしまっていたり。1世や2世の日系人から『今の日本の教育は、どうなっているの?』と聞かれました」

子どもたちの学びを、日本の中で支えなければーー。

これが青木さんの「宿題」でした。

ブラジルで出会った子どもたちと=青木由香さん提供

帰国した青木さんは、高岡市内の学校を巡回し、外国にルーツを持つ子どもたちをサポートする仕事を始めました。高岡市は製造業の工場が多く、ブラジルをはじめさまざまな国から来た働き手に支えられています。学校にも彼らの子どもたちが通っています。

目の当たりにしたのは、子どもたちの深刻な状況でした。日本語が分からず、毎日ただ黒板を見つめているだけの子。差別や偏見から自分を卑下してしまう子……。誰もが高校進学を断念していました。

国や言語もさまざまで、「一人ではとても立ち向かえない」と、同じ問題意識を持つ仲間たちと共に、2010年、「アレッセ高岡」の前身となる団体を設立。ボランティアで子どもたちの学習をサポートしつつ、日本語が分からない生徒や保護者に進学情報などを伝える支援を行いました。

アレッセ高岡の学習支援教室の風景=青木由香さん提供

しかし、見えない所で活動していても、地域のまなざしは変わりません。

一方で、地域では少子高齢化や経済の衰退が深刻さを増しています。

「みんなが変わらなければいけない」

思いついたのが、地域の課題をみんなで解決していく「市民性教育事業」でした。外国ルーツの若者たちが主体となって、アートや防災、SDGsのワークショップなどを開催。イベントを重ねるうちに、ルーツや立場の壁を超えて人々が出会い、新たなつながりが生まれました。

地域の七夕飾り作りをみんなで手伝う=青木由香さん提供

今はアレッセの事務局員でもあり、母になったユキエさんは言います。

「子どもにどんな名前をつけるか葛藤し、自分のような生きづらさを経験しないように、漢字だけの名前をつけました。こういう葛藤が将来はなくなってほしいと願っています」

富山県内で建設会社を経営する村尾英彦さんは、市民性教育事業でJICA北陸などと始動した「共創の未来とやま」プロジェクトでつながった住民の一人です。

「会社では以前から、外国人を受け入れてきましたが、若い世代には、ルーツの文化と日本の文化に引き裂かれるような思いになることがあると知りました。若者や子どもが楽しく生きられるよう、富山に新たな共生社会を生む力になりたいと思いました」

青木さんは言います。

「ブラジル社会は日本からの移住者を包摂し、日系人の存在は社会を豊かで強いものにしていました。そのようなしなやかさが、いま日本社会に求められていると思います。それは簡単なことではないかもしれません。でも一歩ずつ、歩みを止めない。次世代のために私たちがやらなければならないことだと思っています」

国籍や年代の壁を超えた活動で、地域を変えていきたい。協力隊での経験が、これからも青木さんの活動の道しるべです。

JICA海外協力隊は60年の歴史を重ね、国内外で広く認知されるようになりました。異国の地で人々と共に流した汗や涙、多くの気付きは、人生のかけがえのない財産です。

同時に、少子高齢化や格差、多文化共生など数々の課題を抱える日本社会にとっても、その情熱とキャリアが大きな力となっています。派遣先の国で厳しい現実と葛藤し、困難と懸命に向き合った元隊員たちはさまざまな社会活動の場で活躍し、NPOの創設や社会起業家を志す人も続々と現れています。

JICA海外協力隊のキャッチフレーズは「人生なんて きっかけひとつ。」です。

協力隊経験者が活躍する舞台はさらに広がっていくでしょう。

scroll