- トップページ

- 海外での取り組み

- コスタリカ

- 代表的なプロジェクト

- 信頼で世界をつなぐ~メッセージ集~

- コスタリカにおける国際協力50周年記念 インタビュー 倭浩一郎さん

インタビュー

倭浩一郎さん

-

1

.

1. 氏名:倭 浩一郎(やまと こういちろう)

配属先:海外シニアボランティア

任地:厚生省

職種/指導科目:廃棄物処理

派遣期間:2014年1月~2016年1月、2017年2月~2019年3月 -

2

.

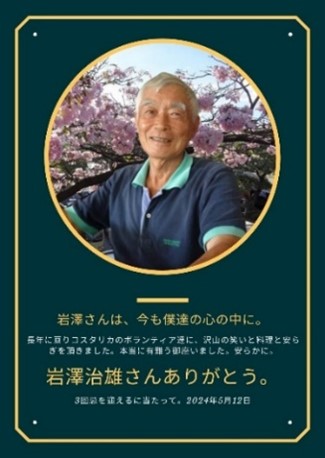

2.-1 印象に残っている人

思い出に残る方は、協力隊の大先輩であり1966年から3年間、第一回海外青年協力隊として、フィリピンへ「園芸作物」で派遣された岩澤治雄さんです。最初の協力隊から帰国後コロンビア、アルゼンチンで農薬関係の仕事をされ、その後コスタリカと日本のJICA協力隊開始の年である1974年以降48年間コスタリカに住まわれました。その間奥様と共にJICA協力隊員のサポートに尽力され、又日本人会や日本人学校を通じ現地の方々とも親交されました。2016年12月「長年のコスタリカと日本の友好関係に貢献された」として、日本の外務大臣賞を受賞されています。片や農業分野では、日本の化学会社の嘱託として、コーヒーの疫病「クレスペラ」(バクテリア名Xylella Fastidiosa)に関して、コスタリカ大学の顕微鏡室に足を運ばれ、同大学との共同研究で、2014年に幾つかの論文を出された事は、余り知られていません。その探求心とホスピタリティーは、正に協力隊員の鏡でした。然し残念ながら2022年10月、故郷山形に帰省される際に病魔に伏され、10月30日に同地でご逝去されました。同氏のご謙虚でご誠実な奉仕の精神が、後続のボランテア隊員に引き継がれて行く事を心から願います。

追)ご子息昭文様からのメッセ―ジ

「父との思い出は尽きませんが、いつも口癖の様に言ったのは、『何時でも協力隊が、お腹を空かせて来家しても良い様に、大鍋で料理を作っておかなければ』でした。又毎年恒例の「正月の餅つき」を、メキシコからの移住直後から実施して、最初はサルチ(首都サンホセから40Km西)から特注のウスと杵を注文していました。もう一つの拘りは、コスタリカでのリンゴとブドウの栽培をする事でした。リンゴとブドウは輸入で年末のスーパーでは手が出ない程、高価だったので、『普通にMERCADOで、皆が買える様にしたい』と言っていました。僕は高校(1984年)からコスタリカを離れましたが、その18年後(2002年)に、自身の家族とコスタリカに帰省した際MERCADOでリンゴが普通に売られていて、子供達=つまり父から見れば孫達=が美味しそうにリンゴを頬張るのを見て、目を細めていた光景は今でも忘れません。僕にとって特に心に残っている思い出です。兎に角JICAとJOCVのボランティアを家族同様と思って過ごしていました。」(2022年7月9日岩澤昭文氏記)

2. -2 印象に残っているイベント

思い出に残る旅は、巡礼(Romería)です。コスタリカは敬虔なカソリック教徒で、毎年8月初め各地から旧首都カルタゴ大聖堂迄の巡礼の旅に大勢参加します。私も4年間の滞在中に4回、自宅のサンホセからカルタゴ迄の約25キロの徒歩の一人旅で参加しました。朝5時に出発11時頃到着です。豆予防で足裏にテープを巻き付けました。カルタゴへの上り坂の手前から、乳母車を引いた家族等、その数は増えます。道端の木々や花々、住民の方や参加者と会話、カルタゴの街並、花屋や果物野菜市場など行程の楽しみです。又道路脇のトイレに駆け込むことも。初回時残り5キロ辺りで足がつり始め、最後の1キロに1時間もかかりました。コスタリカには山ほどの観光地と自然が有ります。 -

3

.

活動内容/業務内容

コスタリカでは、家電、パソコン携帯電話等電子機器やエアコンの冷媒、バッテリー等の危険物質を含む特殊廃棄物に関する法律が、2010年以降順次整備されました。然し実際の回収率は低く、そのリサイクルも不充分でした。要請元の厚生省は、有害物質等の「人間への健康被害防止」が、主目標で有り、廃タイヤもその対象でした。廃タイヤは、その溜まり水→蚊の繁殖→デング熱・チクングニア熱の順で、感染症の源となるので、その回収促進が重要な目標でした。最初の派遣では、廃棄物法等の関係法令の分析と課題の抽出を、二度目は、40社に上るリサイクラーへの訪問により、排出から最終処分までの流れを可視化する事(輸出か国内消費か不法投棄か)、また運送業者や排出者の責任を明確にする為に、「廃棄物マニフェストの法制化」を提案し、リサイクルでは、分別後の不法投棄防止への課題を指摘しました。 -

4

.

コスタリカでの経験が自身に与えた影響

先ず、スペイン語圏の人々の考えや文化に触れる事が出来た事、二つ目は、厚生省では、国民の「健康を守る為という公的目標」がある事(前職では企業は結局利益追求でしたから)。三つめは、活動で知り合った配属先の方々と今も交流を続けられている事でしょうか。今合唱団に所属しスペイン語圏の曲を歌ったり、東京都観光ボランテアに登録し、スペイン語圏の旅行者を案内したり、もう一つ別の世界が広がった様に思えます。また駒ヶ根の語学研修の同窓の隊員と、お会いするのも楽しみの一つです。 -

5

.

現在の隊員へのメッセージ

私のケースで、反省点は、スペイン語を、寝ている時以外、コスタリカ人ともっと話して会話に慣れれば良かったと反省しています。現地では、直ぐ隣にスペイン語が母国語の「先生」が居るわけですから。勿体ない。活動幅を広げ、より正しい情報を得る為には、言語は必須です。あとは「安全と健康」です。又先輩の同職種の「報告書」を読む事も参考になります。健康と安全第一。折角の海外滞在を有効に使って! そして岩澤さんの奉仕の精神を忘れずに!活動を楽しんで! -

6

.

コスタリカの方々へのメッセージ

Durante mis actividades en Costa Rica como un consultor de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), tuve la oportunidad de conocer a una extraordinaria persona, que hoy en día sigue destacándose en memoria, y quiero aprovechar esta oportunidad para presentarlo formalmente a ustedes, su nombre es Sr.Haruo Iwasawa. En octubre de 1974, se enviaron a Costa Rica los primeros cuatro voluntarios para la Cooperación en el Extranjero de JICA y el año 2024 marca el 50 aniversario de la cooperación japonesa en Costa Rica. En el mismo año 1974, el Sr.Iwasawa, empezó a vivir en Costa Rica con su esposa y su familia y desde entonces este país se convirtió en su querido segundo hogar. Inmediatamente antes de llegar a su ciudad natal de Yamagata (Japón) con su familia en octubre de 2022 cayó enfermo, y falleció allí el día 30 del mismo mes. Tenía 83 años. Incluso ahora, dos años después de su partida, el dolor de su familia aún no se ha curado. Queremos expresar nuestro más sentido pésame.

Durante 48 años contribuyó de forma significativa a la amistad y la buena voluntad entre Japón y Costa Rica. En particular, estuvo muy dedicado a apoyar a los voluntarios de JICA en Costa Rica, de ahí que siempre se le conoció como el padre de los voluntarios japoneses en Costa Rica. En diciembre de 2016, fue galardonado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno japonés en reconocimiento a su dedicación y logros. También él fue un investigador, publicó varios trabajos de investigación con la Universidad de Costa Rica sobre la epidemia de Crespera (se conocen como Xylella Fastidiosa)*1, una enfermedad de los cafetos que se había estado propagando, reduciendo la producción de granos de café en Costa Rica y estaba causando un impacto económico. Esta investigación fue una gran contribución que el Sr.Iwasawa hizo a Costa Rica. Su último mensaje en el hospital allí a su mujer fue: "Volvamos (a Costa Rica) juntos". El espíritu aventurero y hospitalario de Sr.Iwasawa sigue siendo hoy un modelo para los voluntarios y sigue en nuestros corazones. A lo largo de los años, nos ha traído muchas risas, comidas caseras y consuelo. Su sonrisa amable y gentil y sus ojos bondadosos siguen vivos en nuestra memoria.

Hoy seguimos reconociendo y honrando el excepcional legado del Sr.Iwasawa, así como las contribuciones significativas a lo largo de su trayectoria con JICA. Deseamos a su esposa y al resto de su familia buena salud y felicidad en el futuro.

¡Gracias, señor Haruo Iwasawa, por su legado!

*1 Universidad de Costa Rica 2014 (Vargas Cartagena, Luis Sanchés Chacón, Haruo Iwasawa y otros)

Presencia de bacterias en el xilema de cafetos afectados por la enfermedad conocida como”Crespera”.

*2 Universidad de Costa Rica Mar. 2002 (Vargas Cartagena, Ethel Sánchez, Haruo Iwasawa(Hokko Chemical Co.)

Igual que el anterior.

*3 MAG 2000 (Dr.Haruo Iwasawa(Hokko Chemical), Ing Luis Vargas, Ing Ethel Sänchez)

Microscopía Electrónica de transmisión de agente causal de CRESPERA(Xillela fastidiosa) en el cultivo de café.

2017年12月8日:JICAのパーティーでの岩澤ご夫妻。

2018年12月5日:サンホセで行われたパラ卓球国際大会の応援での岩澤氏ご夫妻。(写真左から2人目の八木選手は、2024年パリパラの日本代表選手です。)

2024年5月12日の3回忌を迎え、筆者がご家族にお送りしたカードです。

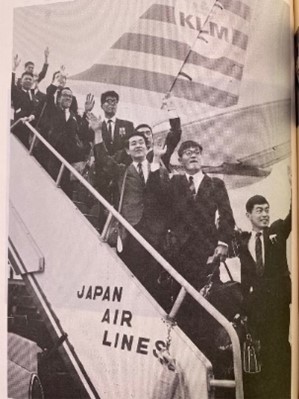

1966年2月22日第一期生として羽田空港よりフィリピンへ12名で出発。(岩澤すみれ氏ご提供、右端岩澤昭雄氏)

scroll