- トップページ

- 海外での取り組み

- コスタリカ

- 代表的なプロジェクト

- 信頼で世界をつなぐ~メッセージ集~

- コスタリカにおける国際協力50周年記念 インタビュー 篠崎 泰昌さん

インタビュー

篠崎 泰昌さん

-

1

.

氏名:篠崎泰昌

配属先:コスタリカボランティア事務所、コスタリカ支所

任地:サンホセ

職種:事務所長

派遣期間:JOCV コスタリカ 事務所 派遣期間 1989年7月から1992年10月

JICA コスタリカ 支所 派遣期間 2011年12月から2015年6月 -

2

.

コスタリカの印象

一番印象に残ったのは、最初の赴任時にお世話になった方々との再会と最初の赴任期間に蒔いた種が20年間でどう変わったかということです。

まずは、事務所のMaria Seguraさん。事務所のマリーが最初の着任時に私を出迎え、そして2度目の勤務の最後の時も送ってくれたということです。2度目の勤務時には、彼女の存在が非常に力強いものに感じました。最初、彼女は秘書で小さな部屋で一生懸命タイプを打っていたのを覚えています。2回目の時は本当に大御所で、事務所を仕切っていました。この成長ぶりには目を見張るものがありました。彼女の勤務は30年以上にわたり、コスタリカのJICAの50年の歴史の中でその大半を占めます。ここでインタビューに答えている方の大半が彼女の世話になったのではないかと思います。

次に、コスタリカに在留している日本人の方々の中には、特に初期にお世話になった、もう亡くなられたお二人がいます。

鮎川さん、ドミニカ共和国移民の2世の方で、事務所が無いか・不十分な機能しかない時代(1970年代)には彼無しでコスタリカ協力隊事業を語れないでしょう。初期の隊員が常に彼を頼り、真摯に対応していただいたと関係者から聞いております。鮎川さんからも話をよく聞きました。また、第1回派遣協力隊員(フイリピン)で活動された岩澤さんにも再会できました。やはり再会は嬉しいものです。その他、コスタリカ外務省の担当官、CNREE:Consejo Nacional de

Rehabilitación y Educación Especial社会福祉委員会の最初の赴任時のDirectora

Ejecutivaなどとも再会することができました。 -

3

.

もう一つは仕事関係です。

最初の時期はまだODAがずっと伸びて頂点に達した時期でした。2回目の派遣の時は、ODAが相当減少し、ラテンアメリカ地域も日本の援助の重点対象としては相当下がってきたという時期です。前者が援助拡大・頂点の時期、後者が援助衰退の時期です。

最初の時期は、JICAとしてもそれほど重点地区ではないものの、援助増大や有望案件の模索、援助の効率化といったことが大きなテーマとなっていました。コスタリカは技術レベルが高く、ある程度の経験者でないとなかなか技術指導には結びつかないという現実がありました。JICA側での供給能力の問題とコスタリカのニーズとのギャップをどう埋めていくか、すなわちマッチングの難しさというのが一つの大きな課題でした。

特に現場で活躍している協力隊がその困難の中で色々苦労されているのを聞き、当時農業分野が重点とされていましたが、やはり派遣されている多くの場所がコスタリカの中でも農業先進地域であったこともあり、若手もしくは大学直行組の協力隊ではなかなか難しいということもあり有機農業と村落開発的なものに絞っていくことにしました。その後の展開については、コスタリカとは離れた業務を行っていたため、なかなか知ることができなかったのですが、佐々木正吾氏が専門家となってコスタリカの有機農業の発達に大きく貢献したということを、現地のコスタリカ大学の関係者から聞いて嬉しくなったのを覚えています。また、農村開発も生活改善による農村開発につながり、参加者の意識変革を伴った極めてユニークな住民による自立的かつ自律的な、ある意味では地域社会の変革を伴うような改善につながっていく状況を見て、そのプロジェクト自体の進化・発展そのものに驚きました。

障害者支援についても、ペレスセレドンにあるリハビリテーションセンターに理学療法士の協力隊員が着任する際に紹介がてら一緒に行ったのを覚えています。

彼の存在が、直接的ではないにしても間接的に障害者自立支援プロジェクトに繋がり、障がい者自身が非常に大きな役割を果たしていると知って、やはりこれもその成果に驚きました。この20 年間でここまで変化したのだと、私にとっては期待以上の成果でした。そこで石橋専門家、障害者及び研修員でそこのリーダーのウェンディさんたちとも色々お話しして、本当に感動しました。

中米域内産業技術育成センター(CEFOF)については、直接タッチはしていませんでしたが、最初の赴任時のほぼ最後にオープンセレモニーに参加し、その後すぐ日本に帰国しました。2度目の任務の時は、当初目指した第三国研修も十分実施しており、技術協力プロジェクトとしてはすでに終了しており、シニア専門家やそこで育った人たちが指導者として非常に多くのことを実施していると知りました。これも着実な成果を生んだ、当初予定通りのものです。元々コスタリカに無償資金援助を出すということはできなかったものを、当時中米協力に対する協力案件として、他国は内戦中の国が多く、コスタリカ以外にセンターを建設することは難しいという判断から、極めて例外的に無償資金協力が認められたものです。

生物多様性関連については、最初の赴任の時は全くなかった話で、私がコスタリカを離任するその年にリオサミットが行われ環境問題で生物多様性の問題が大きくピックアップされました。生物多様性条約のサインがスタートしました。

やはり20年間の時の流れは国際情勢や気候変動問題などに大きく影響を受け、それもコスタリカらしいやり方で、かつ住民参加型で行われていたというのも非常に印象的でした。

これらの成果というのはJICA側の努力もありますが、JICA側の援助の成功・不成功というのは、援助受け入れ国側の能力やガバナンスなどの影響が極めて大きいのが実情です。

確かに日本としては援助額は小さいですが、コスタリカでこれだけ援助が縮小しても残り、さらに発展していたというのは、コスタリカのガバナンス・民主主義、さらに今回例として挙げたものについては、被益者側からの積極的な参加、特にそれは意識変革を伴った参加があったということが非常に大きい要素だと思います。被益者が十分参加できるかどうかというのは、まさに被益者が援助側だけでなく、コスタリカ当局を信頼できる相手として考えているかどうかということに尽きます。ガバナンスがひどく、さらに抑圧的な国では、政府自体を信頼せず、ひどい時は敵として考えているようなところでは絶対成立しない開発方法です。 -

4

.

私はこのような被益者が参加でき、さらに意識変革が行われるような、そういう国でこの国の開発、JICAの援助に関われたということは大変恵まれたことだと思っております。

コスタリカの協力に係る皆様他のコスタリカへの協力に従事した方々、そしてこれから従事する方々は、援助という発想よりも共に『コスタリカの開発』というテーマで一緒に仕事をする。そしてお互いに学び合い、「自分も得るものが非常に多いのだ」という知的なwin-winの関係を築き上げ、さらに長期的に維持していく。こう考えて臨むことにより、JICAから離れてもお互いに切磋琢磨できると思います。

今では色々な形でコミュニケーションを維持することは簡単です。Facebookなどは日本よりも発達しています。元協力隊員で先住民の居住区で勤務していた協力隊員が、先住民にFacebookを教えてもらって今やっている、と昔言っていました。もちろんZOOMもありますし、インターネットが発達し、本当に世界は狭くなりました。

今ではどこにいてもコミュニケーションが取れる時代になりました。それらを利用して、どうぞ一生のつながりを持って互いに励まし合い、切磋琢磨して生きていく関係が築ければ非常に大きな財産になるのではないかと思います。

最後に、この4つのプロジェクト、「意識変革を伴った参加型開発」のコスタリカの例として、ネット上の情報と私の経験を簡単にまとめてみましたので、もし興味がある方は次のリンクをクリックしてください。

https://docs.google.com/document/d/1CD57xVandbJq1y4QtQyVCS-iPQtD5OpDF-UsdWk_0P0/edit?tab=t.0 -

5

.

Mensaje para nuestros amigos en Costa Rica:

Nuestra visión es clara: aplicar todo lo aprendido para impulsar el desarrollo sostenible y la prosperidad de Costa Rica. Este esfuerzo, a su vez, fortalecerá los lazos ya excelentes con Japón, creando un puente de cooperación y entendimiento mutuo. Es nuestra convicción que, al fortalecer esta relación bilateral, no solo beneficiaremos a Costa Rica, sino que contribuiremos significativamente al progreso y la estabilidad de toda Centroamérica y, por extensión, de América Latina.

Este no es el final de nuestra travesía, sino el comienzo de una nueva etapa. A partir de ahora, les insto a mantener un contacto fluido y a seguir explorando nuevas oportunidades de colaboración. El tiempo que hemos compartido, los proyectos que hemos emprendido y los éxitos que hemos cosechado son solo el preludio de lo mucho que podemos lograr juntos en el futuro. Que esta relación sea un faro de inspiración y un motor de cambio para nuestras respectivas regiones.

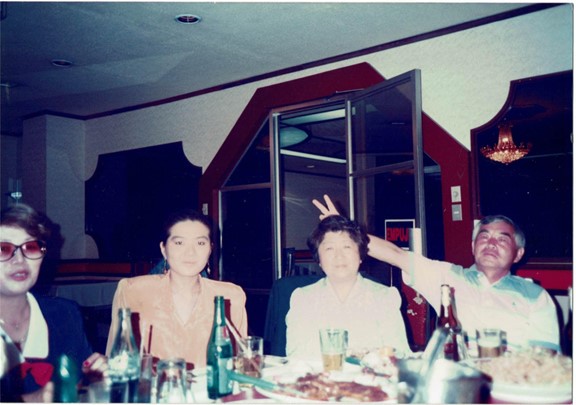

Los Yosesにあった当時のJOCV調整員事務所での写真。後列左から運転手のオルランドさん、高級 クラーク ホルヘさん、篠崎さん(ご本人)、松井隊員。前列左から、多くのJICA関係者がお世話になったマリーさん、リヒアさん、橋本直美隊員、寺田由美子調整員。

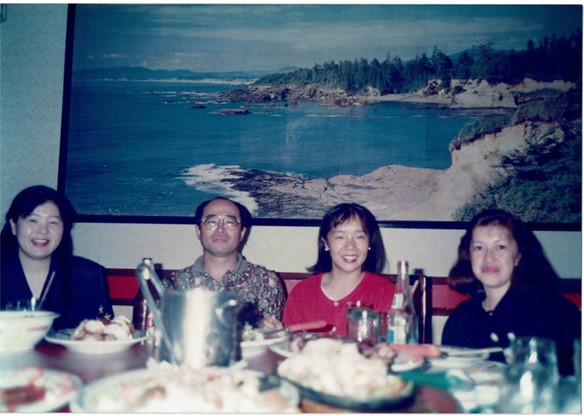

日本人会の主な人たちの送別会の時の写真で、当時の ヤオハンの2階のレストラン。一番右側の男性とその隣の女性がコスタリカ隊員のお父さんとお母さんである岩澤さんと奥様の文枝さん 。

写真中央の男性が篠崎元所長。

scroll