JICA海外協力隊が築いた日本とラオスの友好関係 ~第20回美弥子所長が聞く~

2025.10.24

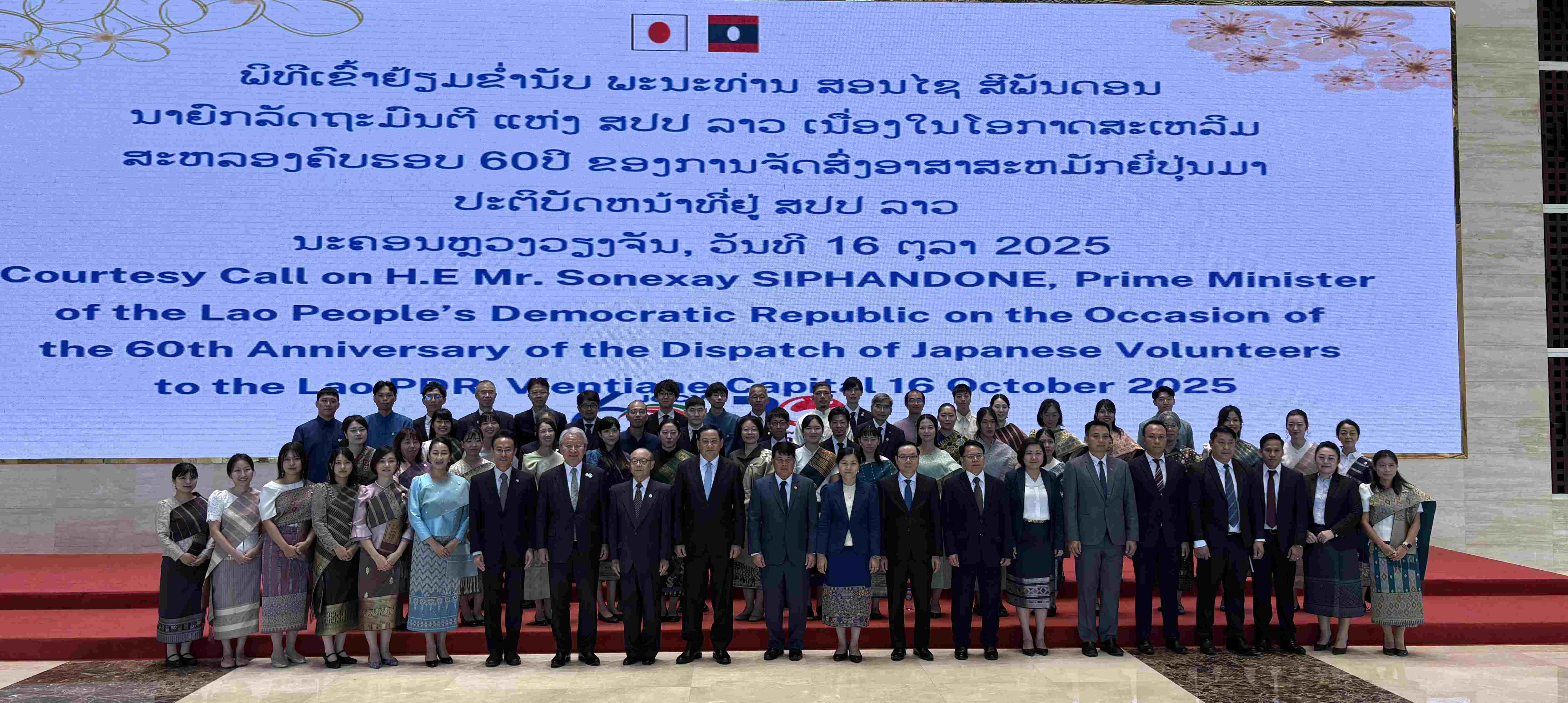

ソーンサイ・シーパンドン首相に表敬訪問

小林美弥子所長(以下、美弥子所長):今回、協力隊派遣60周年式典参加のため、ラオスを訪問いただき、ありがとうございました。まず、58年ぶりのラオスということですが、ラオスの最初の印象を教えてください。

大西規夫氏(以下、大西さん):空港に降り立ったときから、周りの景色が大きく違っており、実は、ラオスに帰ってきたという実感はなかなかわきませんでした。昨日、任地であったサラカム稲作試験場に行く途中で、メコン川沿いを通った時、車の窓からメコン川を眺めていたら、当時の記憶が蘇ってきて、ラオスに戻ってきたんだなという実感がじわじわと沸いてきました。

初代派遣の5名。写真中央が大西氏

成田空港から出発。同期隊員4名の想いも込めて。

美弥子所長:活動先であったサラカム稲作試験場(現在の植物防疫・農作物品質検査所)の訪問は、いかがでしたか。

大西さん:60年前、当時の試験場は、入口を入ると左手に建物がありました。30畳くらいの大きさの建物の中に場長の部屋や執務室があるという小さな小屋のような建物でした。右手には職員向けの住居がありました。職員数は、たった5人の小さな組織でした。現在は、大きな建物がいくつもできていたので、最初「ここは本当に自分が活動した場所なのか」と不思議な思いでした。

しかし、試験場の向かいにある田んぼに降り立つと、ああ、ここは自分の任地だったと感じることができました。当時の試験場は、水田に直接種をまいていく直播方式でした。ただ、この方式だと強烈なスコールによって種籾が流されるので、早く日本式の田植えに変えなければならないと考えました。当時は、軽作業に使用する道具もありませんでしたので、活動する上で最低限必要なものとして、小型のハンドトラクターや鎌や鍬などを送ってもらうようビエンチャンの郵便局から日本に手紙を書きました。半年以上してようやく機材が日本からラオスに届いた時は「これでやっと本格的に日本式の田植えができる」と思い、とても嬉しかったのを覚えています。その後、それら機材を活用して、素足で田に入り、自らの手で一本一本苗を植えたことを、今もはっきり覚えています。

今回の訪問で、試験場のスリヤ・スワンドゥアン場長からは、サラカムの稲作技術は農民から信頼されており、『「種」と言えばサラカム』と言われているという話を聞き、現在のサラカム稲作試験場の礎作りに貢献できたことを心から誇らしく思いました。 また、今では日本式稲作の技術が全土に広がり、コメの収穫増につながっていることを聞き、感無量でした。

サラカム稲作試験場の職員と(左から2番目が大西氏)

村では60年前と同じように機織りがされていました

美弥子所長:活動以外で思い出に残っていることはありますか。

大西さん:1つは私のラオス語が、早く上達しますようにと、会う人、会う人が皆、たくさん話しかけてくれたことです。集落の人たちは、私の大好きな、パパイヤ、マンゴ、バナナなどの果物を、いつも心よく分けてくれました。任期を終えて日本に戻るときには、バーシースークワンの儀式(※)を行っていただき、私の安全を願って、多くの村の人々が左腕に何本も何本も糸を結びながら祈ってくれたのを今でも覚えています。

また、2年目の後半に入り、ラオス南部の稲作状況を視察するため、サワンナケート県とチャンパサック県パクセー市への出張も覚えています。現在はビエンチャンから飛行機で1時間と聞きましたが、当時の交通手段はバスしかなく、バスと言っても小型貨物車で、ホロも無く、全身に土ボコリをあびながらの長旅でした。当時はベトナム戦争中でラオスにも爆弾が落とされる状況もあり、市内での行動は緊張感をもって視察したことを覚えています。

美弥子所長:ベトナム戦争中の影響として、爆弾が大西さんの部屋の屋根をつき破って、ベッドの一部が黒焦げになったお話を以前手記(隊員番号No.1大西規夫さん(首都ビエンチャン/稲作/1965年派遣) ~ラオスJICA海外協力隊派遣60周年メッセージVol2~)で寄せていただきましたね。

最後に、大西さんにとってJICA海外協力隊の意義について、どのようにお考えでしょうか。

大西さん:JICA海外協力隊の意義は、地域の人々と密接に関わりながら、住民の人々と同じ目線で活動することであると考えています。上から目線では活動はうまくいきませんし、物品を渡すだけでも問題を解決することはできません。やはり「人」を介しての協力が大切であり、それが国際協力の原点であると考えています。JICA海外協力隊はまさに「人」を介した協力です。私は、協力隊の任期が終わってからも国際協力に関わってきておりますが、ラオスでのJICA海外協力隊での経験が礎になっています。

美弥子所長:また、ラオスにいらして、大西さんの経験を皆に伝えていただけるとありがたいです。今回は、ラオスへのご訪問、本当にありがとうございました。

※バーシースークワンの儀式は、新年や結婚式、知人・友人の旅立ちのとき、病気になったときなど人生の節目のときに、健康・幸福などを祈る儀式でラオス人にとって重要な儀式です。

10月16日午後に開催したJICA海外協力隊ラオス派遣60周年式典では、トンサワン外務大臣、サンティパープ財務大臣、小泉勉在ラオス日本国大使、田中明彦JICA理事長に挨拶をいただいた他、大西規夫さんから祝辞をいただきました。

また、現在活動中の2名の隊員が、流ちょうなラオ語でスピーチを行いました。ウドムサイ県の商工会議所で活動している岡田葉留佳隊員は、ラオスの伝統工芸品の継承のため、商品のデザイン改善や販路拡大に取り組んでおり、ラオスのハンディクラフトの価値が世界的に認知されるようにしていきたいと話しました。ルアンパバーン県の子ども文化センターで活動している久野純平隊員は、ラオス伝統文化の継承・子どもの情操教育のため、ラオスの伝統舞踊や伝統楽器の指導のサポートや日本との交流に取り組んでいることを報告し、引き続き、子ども達が持つ潜在的なポテンシャルを引き出すことができるよう、ラオスの人々と協力していきたいと話しました。

式典の後半には、ラオス柔道連盟から、柔道の指導・普及活動を行っている菊地友輝隊員による迫力ある柔道のデモンストレーション、有志の協力隊員とラオス人らによる、よさこいソーランが披露され、最後には参加者全員が輪になって、日本とラオスの音楽が融合したラオス盆踊りを踊り、笑顔があふれました。

今年は日ラオ外交樹立70周年、JICA海外協力隊派遣60周年を迎えました。 1965年以来60年にわたり、1,110名のJICA海外協力隊をラオスに派遣いただいたことに感謝の意を表します。

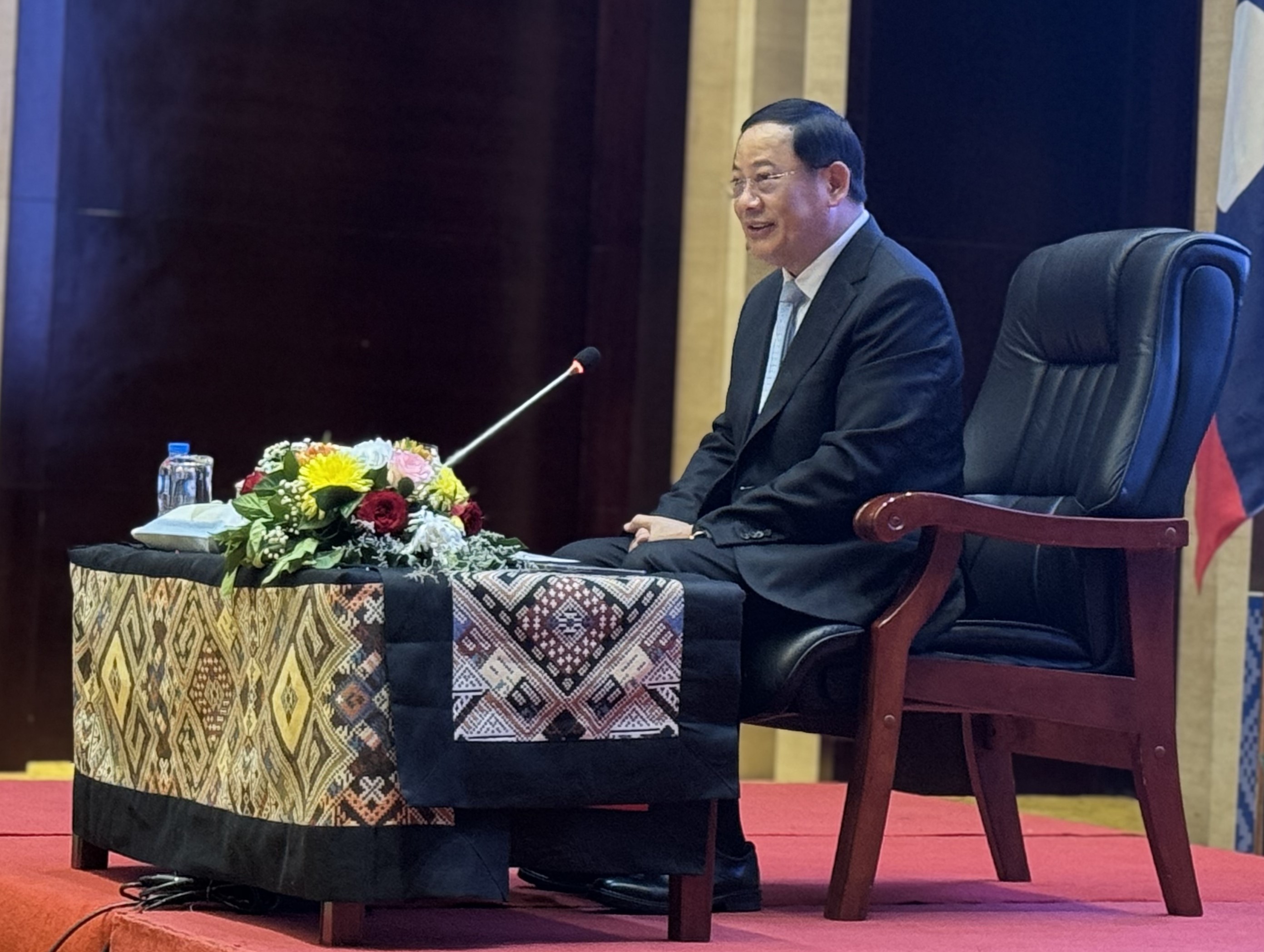

JICA海外協力隊員は、数多くある国からラオスを選び、日本とは異なった生活や文化・伝統の中で、都市部だけでなく村落部においても、現地の政府機関やラオスの人々と一緒に働き、技術を伝えてくれています。これらの協力は、教育、スポーツ、保健、農業、コミュニティ開発の各分野におよび、ラオスの国家開発計画や重点プログラム、SDGsにも一致しており、ラオスの発展に貢献してくれています。また、JICA海外協力隊は、技術や知識をラオスに伝えるだけでなく、ラオス語を学び、ラオスの素晴らしい文化や伝統を学んでいます。JICA海外協力隊は、ラオスと日本の友好協力関係の深めることにも大きな役割を担っています。

引き続き、JICA海外協力隊が、ラオスに派遣され、各分野の発展のために知識や経験を活かしてくれることを期待しています。

首相への表敬訪問を毎年行っており、今回で23回目となります

ラオスが、最初にJICA海外協力隊が派遣された最初の5つの国(フィリピン、マレーシア、カンボジア、ケニア、ラオス)のうちの1か国であったことをラオス政府と国民は大変嬉しく、感謝しています。

JICA海外協力隊は、日本からラオスへの協力の中でも、重要なプログラムであると考えています。ラオス全国で、各分野で一緒に働くラオスの人々へ、技術や知識を伝えてくれています。また、ラオスの社会経済への発展に貢献しているだけではなく、活動を通して、それぞれの文化や伝統を伝えるラオスと日本の懸け橋にもなっています。

任期を終えた後もJICA海外協力隊は、ラオスへの愛情を持ち続け、引き続きラオスとの関係を大切にしてくれています。日本の家族や知人・友人にも第二の故郷であるラオスの素晴らしさを伝えてくれています。JICA海外協力隊は、任期中、そして任期を終わってからも、ラオスと日本の友好関係を深めてくれる外交官のような存在です。

JICA海外協力隊ラオス派遣60周年式典で挨拶をいただきました

ラオス財務省及びラオス政府は、1965年に日本がラオスにJICA海外協力隊が初めて派遣されて以来、日本とラオスの緊密な協力が続いていることに感謝申し上げます。これまでに1,110名のJICA海外協力隊が、首都だけでなく、地方の都市、さらに村落部において活動を行い、日本とは異なる文化の中で、様々な分野で知識や技能をラオスの人々に伝えてくれています。一人一人が、ラオスに対し献身的に、ときには忍耐強く活動を行っています。日本とラオスの協力が今後ますます発展し、続いていくことをお祈り申し上げます。

JICA海外協力隊ラオス派遣60周年式典で挨拶をいただきました

scroll