パプアニューギニアで学ぶ国際協力と自然保護(日本の大学生が協力隊の任地を訪問)

2025.02.21

JENESYSプログラムの一環として、10名の日本の大学生がパプアニューギニアのソゲリ小学校とバリラタ国立公園を訪問し、JICAの取り組みを視察しました。

この訪問は、現地の教育現場を直接体験し、国際協力の重要性を学ぶ貴重な機会となりました。

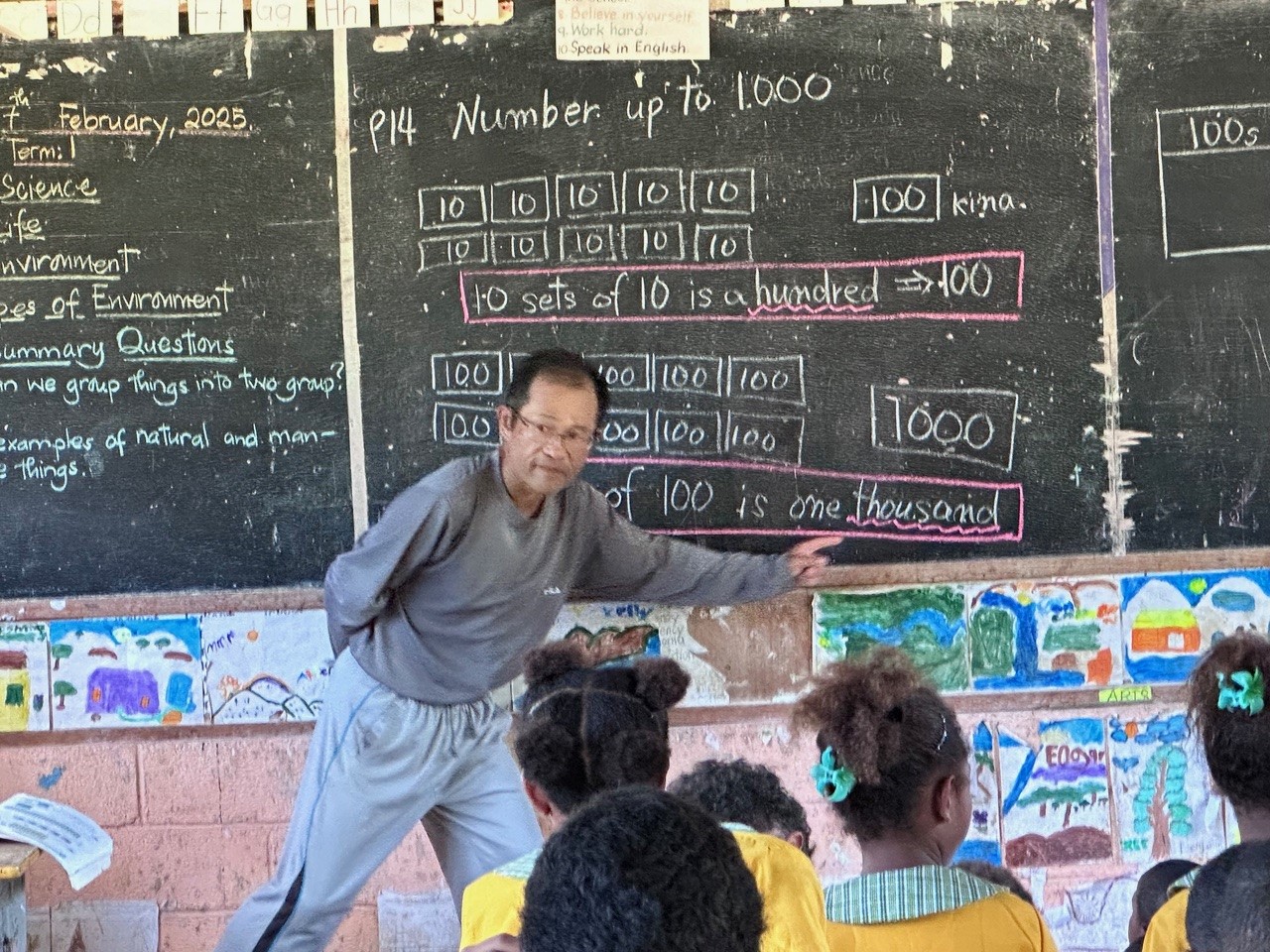

戸髙隊員の算数授業の様子

バリラタ国立公園

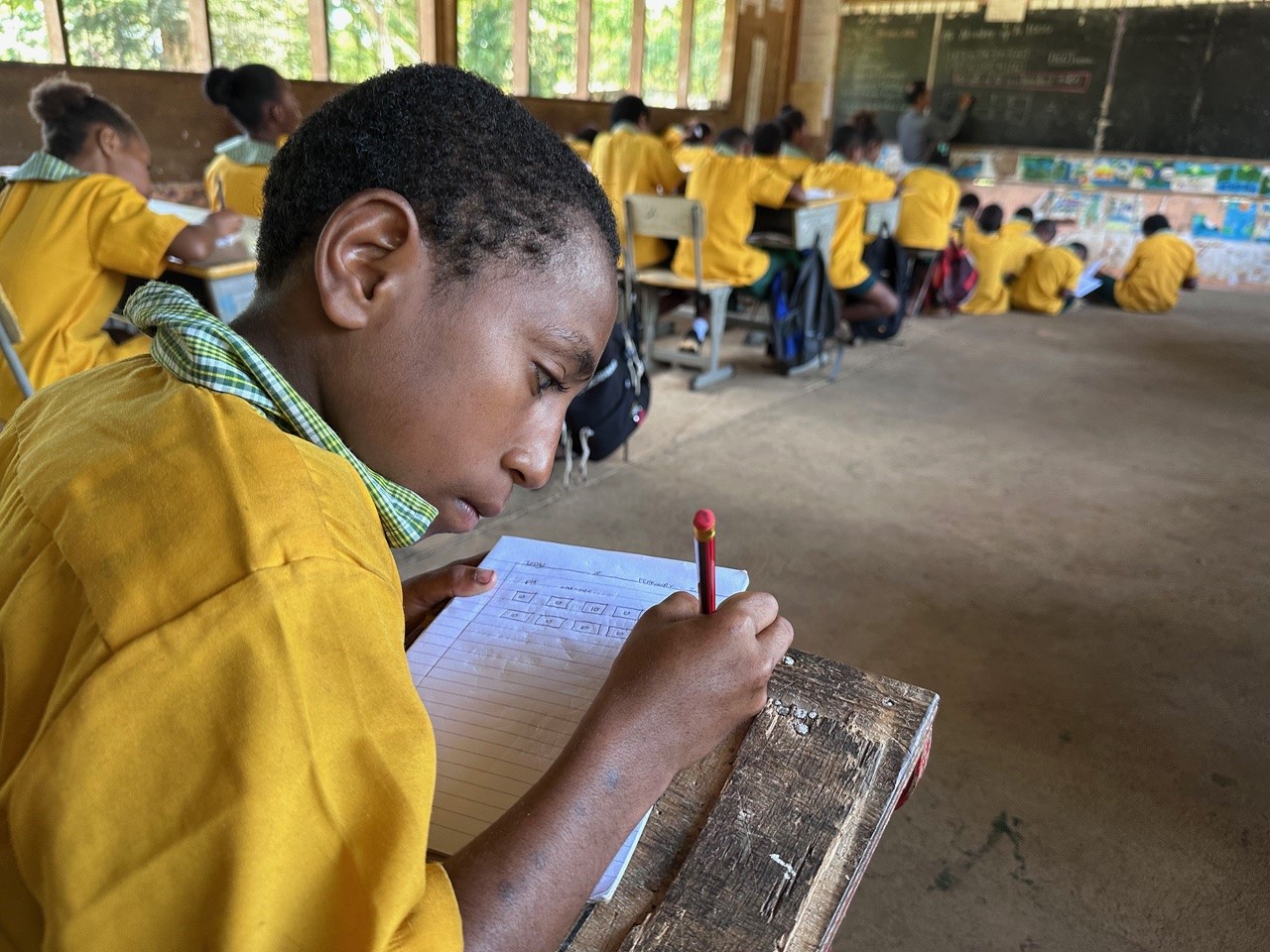

学生たちは、JICA海外協力隊の戸髙隊員と内山隊員が行う授業を見学し、子どもたちの学習の様子や明るい笑顔に触れ、大きな感銘を受けました。JICA海外協力隊員たちは、黒板を使った従来の授業スタイルに工夫を加えながら、より参加型の授業が実施できるよう努力を重ねていました。中でも学生たちにとって印象的だったのは、日本とは異なる教育環境です。子どもたちは自由にのびのびと生活しており、上級生が下級生の面倒を見る文化が根付いている一方で、学力面では多くの課題を抱えていることがわかりました。

授業を視察する大学生

授業を視察する大学生

授業を視察する大学生

授業を視察する大学生

戸髙隊員の授業を受ける生徒(算数)

内山隊員の授業を受ける生徒(理科/環境保全)

見学後、学生たちと協力隊員の間で質疑応答が行われ、以下のようなやり取りがありました。

Q: 休日の過ごし方は?

A: 「都市部は危険なエリアも多いですが、ソゲリ地区は比較的安全です。散歩をしたり、自然の中でリフレッシュしたりすることができます。」

Q: 日本の教育環境と比較して、特に大きな違いは何ですか?

A: 「こちらでは授業中に発言する機会が少なく、黒板に書かれた内容をただ写すことが多いです。一方で、子どもたちは遊びの中で自主的に学ぶ力があり、その点は素晴らしいと感じます。」

Q: 現地での教師の指導方法に課題はありますか?

A: 「教師の多くは教科書を十分に活用できておらず、独自のやり方で教えていることが多いです。そのため、授業の質の向上が大きな課題となっています。」

Q: 現地の教育環境で最も改善が必要だと感じた点は?

A: 「学年が上がるにつれて学校に通う生徒の数が減ることが大きな問題です。家庭の経済的な事情や通学の難しさが要因として挙げられます。」

Q: 日本の教育システムの中で、現地の教育に取り入れるべきだと感じた点はありますか?

A: 「授業の中で生徒が主体的に発言できる環境を整えることが重要です。また、教科書を効果的に活用する指導法を現地の先生方と共有することができれば、学力向上につながると考えます。」

ソゲリ小学校訪問後、学生たちは同地域にあるバリラタ国立公園を訪問し、過去に実施されたJICAプロジェクト「生物多様性保全のためのPNG保護区政策強化プロジェクト」の成果を視察しました。このプロジェクトではバリラタ国立公園の管理体制強化や、地域住民を巻き込んだ持続的な公園管理モデルの構築が行われました。 学生たちはプロジェクトの一環として整備されたインフォメーションセンターや遊歩道を散策し、パプアニューギニアの豊かな自然を肌で感じることができました

JICA事務所の担当者から事業説明を受ける

展望スポットからの風景

原生林の中の整備されたトレイルを散策

原生林の中のトレイルを進みます。

バリラタ国立公園の入り口にあるインフォメーションセンター

センター内では、自然と文化を学ぶことができます。

今回の経験を通じて、学生たちは異文化理解を深め、国際的な視野を広げることができました。今回の訪問は、日本とパプアニューギニアの友好関係をさらに強化する貴重な機会となり、今後の交流活動への意欲を高めるものとなりました。

関連リンク

・算数教育支援:現場と政策をつなぐJICAの取り組み

・生物多様性保全のためのPNG保護区政策強化プロジェクト

・自然環境だより 第17号(JICA 自然環境保全ナレッジマネジメント ネットワークニュースレター)

最新の活動やイベント情報はフェイスブックでもご覧いただけます。(英語)

JICA Facebook Page

scroll