【日本への招へい事業】ウクライナの専門家に日本の精神医療・メンタルヘルスケアの知見・取組を紹介

2025.03.25

●今回の招へいの背景

3年以上続いているロシアによる侵略は、ウクライナ国民のメンタルヘルスに大きな影響を与えています。急増したメンタルヘルスケアのニーズに対応するため、ウクライナ政府は心理的な支援と精神医療の体制強化を進めています。2023年には大統領夫人による「元気?/Ти як?」という全国規模のイニシアチブが始まり、閣僚会議メンタルヘルス調整センター(以降「調整センター」)が、中央省庁及び地方自治体、国内外の専門家、各国のドナーや国際機関の調整を行っています。

今回は、調整センターのオクサナ・ズビトネワセンター長、ウクライナ保健省のイーホリ・クジン次官を始めとした政府関係者、精神科専門医等9名が、2025年2月15日から25日まで来日し、日本で精神科医や医学部教官と最新の治療法や研究成果等について情報交換を行いました。

●東京大学医学系研究科の教官及び医学生との交流

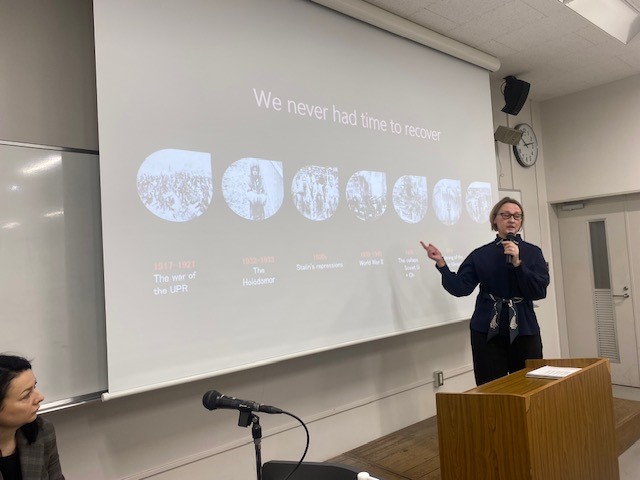

2月18日にウクライナの視察団は東京大学医学系研究科精神保健・看護学講座を訪問し、医学生等に講義を行いました。講義の中でズビトネワセンター長は、ウクライナ人の83%がストレスを感じているという調査結果を明らかにしました。また、国立ボホモレッツ医科大学のオレフ・チャバン精神科教授は、2023年に民間人の中でPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症した患者数は2021年に比べ4倍増加したと説明しました。更に、通常、兵士となった男性でPTSDを発症する人は多く、ウクライナ男性の場合、PTSDは身体的な症状として現れることが多いという特徴を強調し、「身体的な症状と心のトラウマを包括的に治療する必要がある」と述べました。

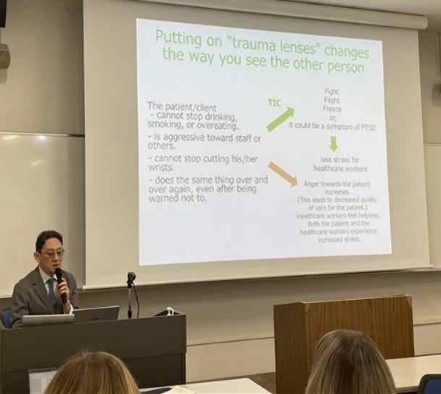

東京大学医学系研究科の西大輔教授は日本におけるトラウマインフォームドケアの活用実績について講義を行い、ウクライナでは心疾患や関節痛等の体の症状に加えてトラウマの疾患を抱えている人が多いため、治療者や支援者はトラウマ を理解することが重要であると強調しました。

●日本の医療機関の訪問① 東京大学医学部付属病院

2月19日に視察団は東京大学医学部付属病院の精神神経科を訪問し、週3回行われるリカバリーセンター及びデイホスピタルのプログラムについて説明を受けた後、農作業等の取組を見学し、同プログラムに参加しているメンバーと交流しました。ウクライナ側からは、同プログラムの実施体制やその他の精神医療の取組について多くの質問が出されました。

「戦禍のさなか精神保健サービスの充実のために視察にこられた方々の行動力に感銘を受けました。また、臨床現場の課題には共通点も多いことがわかり、たいへん学びのある貴重な機会となりました」とリカバリーセンターの近藤伸介センター長がコメントしました。

●日本の医療機関訪問② 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所

2月21日に視察団は小平市にある国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所を訪れ、金吉晴名誉所長、張賢徳所長を始めとした同センターの専門家の講義を受けました。講義の中で世界に先駆けて導入された自殺対策基本法及び同法に基づいた自殺対策、PTSDの治療に関する最新研究成果、先端医療機器を使った治療法等が紹介されました。講義の後、視察団は臨床現場を見学しました。

「ウクライナで展開されているすべてのメンタルヘルスケアプロジェクトは、諸外国の支援があって初めて実施できるプロジェクトばかりです。このような支援なしに、わが国は現状に対処できなかったでしょう。そのため、諸外国とのパートナシップは我々にとって欠かせないものであるが、諸外国の支援が最大の効果を発揮するために、協力スキームを共に開発することが重要です。

トラウマを受けた人々の回復に取り組んできた日本の経験は我々にとってかけがえのないものです」とズビトネワセンター長が振り返りました。

今回の招へいは、ウクライナのメンタルヘルスケア・精神医療の体制強化及び人材育成強化に役立つとともに、日本とウクライナのつながりの第一歩になることを祈念しています。

scroll