国際理解教育オンラインセミナー初級編①を開催しました!

2021.10.11

JICA北海道では、SDGsをテーマとした全4回の国際理解教育オンラインセミナーを実施しております。10月2日(土)は「国際理解教育・SDGs教材を学ぼう初級編①」が開催されました。休日にもかかわらず道内外の教員、学校関係者の方々19名が参加してくださいました。

前回の入門編では「SDGsそのものを体験的に理解する」、「SDGsを子供たちに伝えることの大切さ」を学ぶ回でしたが、初級編では、より実践的な内容を学ぶことができます。前半は田中孝次教諭(石狩市立石狩八幡小学校)による「コンビニから見えてくるSDGs」、後半は高木大作教諭(札幌市立藻岩高等学校)による「水の真実」の教材紹介と授業の一部分を参加者のみなさんに体験していただきました。

※今回アドバイザー・講師を務めてくださったのは北海道開発教育ネットワーク(D-net)所属の先生方です。詳しくは下記リンクをご覧ください。

講師のお二人の教材に共通するのは「子どもたちの身近にあるもの」をテーマにしているということです。コンビニやスマホ、服、食べ物など私たちが普段よく目にする物の写真を使いつつ、そこに潜んでいる問題が実は・・・という教材づくりの手法に参加者のみなさんも生徒気分で驚いたり、真剣に考える様子が見られました。

ステーキと水にはどんな関係が?

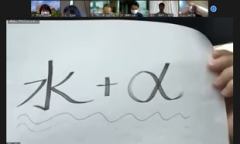

講師の方々の授業紹介の後は、参加者の皆さんでブレイクアウトルームに分かれて意見や感想を共有し、今回のセミナーで感じたこと、学んだことを一つのキーワードにまとめて発表していただきました。

今回の参加者は教育関係の方々が多く、熱い議論が交わされました。

発表では「見えないものが見えてくる」や「気付いて驚く」などのキーワードが出てきましたが、SDGsを題材にするときのテーマの選び方や子供たちに伝えたいことなどが話し合いの焦点となり、キーワードを1つに絞るのに苦戦されていた様子でした。

また、プラスチックを題材にする場合、「プラスチック=悪いもの」というような単純な思考にならない工夫が必要であるといったことがどのグループでも上がっていたポイントでした。

グループの一つからでたキーワード。

最後はアドバイザーの東峰宏紀教諭(石狩市立石狩八幡小学校)から今回のセミナー全体の総括をしていただきました。教材を作る際の注意点や世界が抱える問題という大きなテーマを取り上げる際に、子どもたちを置いてけぼりにしないための配慮などといった視点でお話をいただき、講師と参加者とが相互に意見共有ができました。

セミナー終了後のアンケートでは、「身近なところ」から「自分事」として「実感」を伴う学び・教材づくりを大切にしたいと強く思いました、といった感想をいただきました。

国際理解教育オンラインセミナーはあと残り2回となります。1回目、2回目に参加されていなくても、単発でのご参加ももちろん歓迎です。お気軽にお申込みください!

次回以降の日程

■12月4日(土)10:00~12:30

初級編②「国際理解教育・SDGs教材のつくりかたを学ぼう」

■2月5日(土)13:00~17:00

教師国内研修報告会「SDGsをジブンゴトに、北海道の取組を学びながら授業実践につなげよう」

<お申し込み先>

JICA北海道(札幌)ほっかいどう地球ひろば 案内人デスク

TEL:011-866-1515 FAX:011-866-1516

E-mail:hokkaido@joca.or.jp

EメールまたはFAXでお申込みください。

scroll