原発事故後の土地活用へ、ウクライナと福島の研究者がともに目指す未来

2023.01.20

ロシアによるウクライナ侵攻で、ウクライナ国内の研究機関も大きな被害を受け、多くの研究者が研究活動の中断を余儀なくされています。そのような状況の中、2022年7月から12月にかけて、福島大学の環境放射能研究所が若手ウクライナ人研究者を受け入れ、研修を行いました。JICAは2017年から、科学技術振興機構(JST)と連携してウクライナ・チョルノービリと福島を結び、原発事故の影響で立入禁止になっている土地の有効活用を目指す国際共同プロジェクトを進めています。このプロジェクトを通じて、今回の受け入れが実現しました。

研修に参加したウクライナ国立科学アカデミー原子力研究所のオレナ・ブルドー博士に、約4か月間にわたる研修の成果や自身の研究について伺いました。未曽有の危機の中でも、原発事故により被災した地域の復興に向けて挑戦を続ける両国の研究者の熱い想いや固い絆が、ブルドー博士の背中を押します。

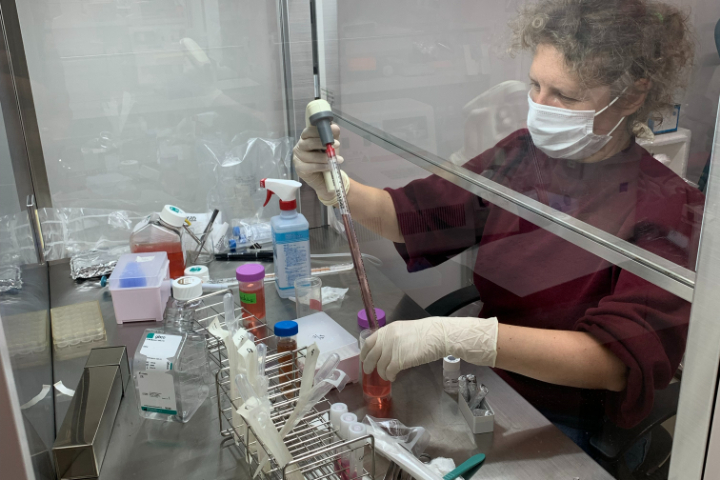

日本で研修を受けながら、自身の研究を進めたウクライナのオレナ・ブルドー博士。福島大学環境放射能研究所でお話を伺いました

ウクライナ(当時は旧ソ連)のチョルノービリ原子力発電所で、史上最悪とも言われる原発事故が発生したのは1986年4月。広範囲に及ぶ放射能汚染の被害を受け、36年経った現在でも原発から30km圏内は立入禁止区域のままです。2011年の東日本大震災による福島第一原子力発電所事故で被災した福島では、放射性物質が環境に与える調査や研究が進んでいます。その知見を生かし、チョルノービリの立入禁止区域の有効活用に向け、持続的な環境モニタリング技術の強化を図るため、2017年にプロジェクトが始まりました。

ブルドー博士は、このプロジェクトのウクライナ側の共同研究者の一人で、チョルノービリの立入禁止区域に生息する野生のネズミの放射線による影響を研究しています。日本での研修では、プロジェクトの代表研究機関である福島大学環境放射能研究所を拠点に、弘前大学被ばく医療総合研究所や北海道科学大学の研究者とも連携して自身の専門分野に必要な技術を磨き、共同研究者らとも議論を重ねました。

ウクライナ・チョルノービリの立入禁止区域で、研究対象のネズミを捕獲するブルドー博士

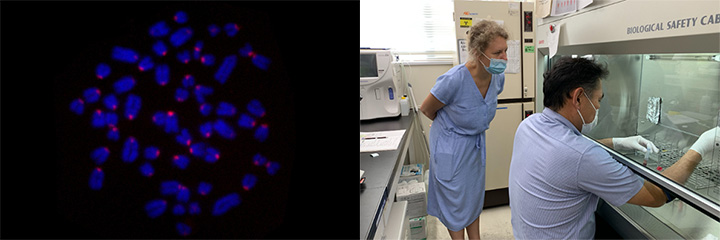

今回、ブルドー博士が日本で習得したのは、ネズミの染色体の異常を解析するための最新技術「FISH法(fluorescence in situ hybridization法)」です。このFISH法は、2色以上の蛍光染料を用いて染色体を染色し異常部を発見する、高度な経験と知識を必要とする手法です。

被ばく量が大きいほど染色体異常の発生割合が増加するため、染色体の異常値を調べることで、その環境下で個体がどれだけの線量に被ばくしたかを知ることができます。しかし、低線量の被ばくの場合、染色体の異常を解析するためにはネズミ1個体当たり1000以上の細胞を解析する必要があります。FISH法を用いることで、これまでの1色での染色手法と比較して、解析時間を10分の1以下に短縮することができ、解析の精度の向上も期待されます。

「ウクライナにいた時からこの技術について知ってはいましたが、実践したことはありませんでした。今回この技術を習得できる機会を得られて、多くの日本人研究者のサポートに感謝しています」と話すブルドー博士。「習得した技術を生かし、チョルノービリの立入禁止区域に生息するネズミの染色体の解析に取り組みたい。それが、立入禁止区域の有効活用に向け、人間が活動する際にもどのような影響を受けるのかを解明する手掛かりになります」と、自身の研究の意義を力強く語ります。

ブルドー博士の研修の様子。(写真上から時計回りに)弘前大学被ばく医療総合研究所の三浦富智教授らとともに、福島県浪江町の帰還困難区域で野生のネズミを捕獲/弘前大学で解析方法を学ぶブルドー博士/北海道科学大学薬学部の中田章史准教授のもとでも研修を実施/捕獲したネズミの細胞を取り出す。福島大学環境放射能研究所の石庭寛子特任講師(右)も同研修に参加した/蛍光顕微鏡で見た、FISH法で染色したネズミの染色体

チョルノービリの立入禁止区域の有効活用は、ウクライナ政府が国の経済発展のために重要視している計画の一つです。今後、放射性廃棄物の貯蔵施設や、再処理施設、再生可能エネルギー施設などを建設し、活用することをウクライナ政府は検討しています。そのためには、この区域の環境が人間に与える影響を調べていくことが不可欠です。

「何でも学んで吸収しようとするブルドー博士の貪欲な研究姿勢に、私自身の気持ちも改まりました」。そう話すのは、ブルドー博士の日本での研修プログラムを作成し、受け入れを担当した、福島大学環境放射能研究所の石庭寛子特任講師です。不自由なく研究できる環境があることが、どれだけ幸せなことかを実感したと語ります。

ブルドー博士の研究拠点であるウクライナ国立科学アカデミー原子力研究所は、昨年2月のロシア軍による侵攻直後から、攻撃対象となる危険性があったため、約3か月にわたり閉鎖されました。「攻撃の恐怖にさらされるなか、明日からどう生きていけばいいのか、食料はどのように確保すればいいのかという緊迫した状況で、研究のことをまったく考えられない日々が続きました」。ブルドー博士は当時について、そう振り返ります。

ロシア軍による侵攻後、キーウ近郊で避難生活を送った。右から2人目がブルドー博士

そのさなかに、日本で研究を続けることができると分かり、「夢のような話」だと思ったと言います。日本の研究者らとともに仕事をした4か月間について、「研究に没頭できただけでなく、普通の生活を送り、じっくりとこれから自分がやりたいことを考えることができた貴重な時間でした」と明かしました。

現在も停電が常態化するなど厳しい状況が続くウクライナですが、ブルドー博士は、12月の帰国後、すぐにチョルノービリで調査活動を再開しています。逆境を乗り越え、研究を進めるその前向きな姿に、「これからもサポートし、また一緒に研究活動ができたらと」と石庭特任講師はエールを送ります。

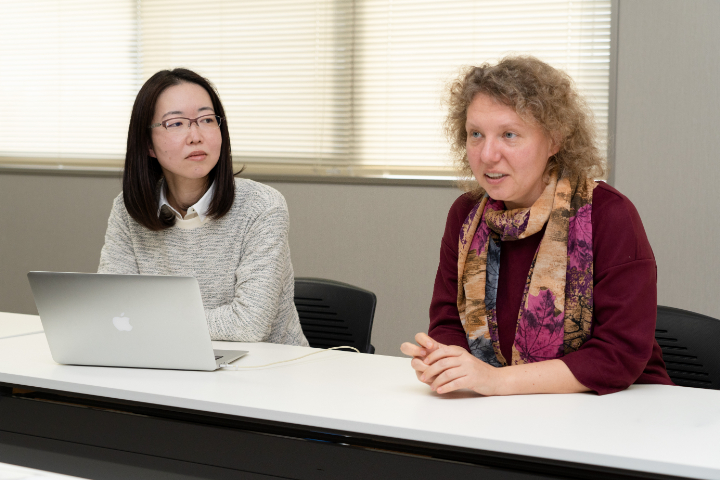

ブルドー博士と同じく、野生動物への放射線の影響を研究する福島大学環境放射能研究所の石庭寛子特任講師(左)。ブルドー博士とは2018年と2019年にウクライナで研究をともにした

「ロシア軍の侵攻前は、被ばく線量の管理を徹底した上で、チョルノービリの立入禁止区域に人が常駐しながら調査を進めていました。そのモニタリングデータを通じて、立入禁止区域の有効活用についてのウクライナ政府の方針が具体化してきたことは、プロジェクトの大きな成果だと思います」。そう話すのは、福島大学環境放射能研究所所長の難波謙二教授です。

昨年3月にはウクライナでの共同調査も予定していましたが、ロシアによる侵攻で諦めざるを得なかったと言います。チョルノービリ原発が占拠され、研究で使用していたパソコンやモニタリング装置が破壊されたと聞き、急ぎ代替品を供与したこともありました。今回のプロジェクトを通じてFISH法で用いられる蛍光顕微鏡も提供できたため、今後、ウクライナ国内でのさまざまな技術に活用されると期待しています。

「プロジェクトの共同研究を通して福島の知見をウクライナに伝えることはもちろんですが、チョルノービリの経験から私たちが学んだことも多くあります」と難波教授。「考えたくはないですが、また世界のどこかで起きる可能性がある原子力事故に備えて、あらゆる汚染物質について研究をしていく必要があります。そういった面でもチョルノービリでの研究は、日本の研究者にとっても非常に重要なことなのです」。

環境中の放射線濃度測定を続けることで、放射性物質だけでなく、関連して動く物質の移動もよく見え、環境と動物のつながりが分かってくると話す福島大学環境放射能研究所所長の難波謙二教授。プロジェクトを通じて得たデータは、広く今後の農業や林業の発展にも生かせると言います

ウクライナ国内での研究活動は厳しい状況が続くなか、福島大学は昨年12月から、ブルドー博士に続き、プロジェクトで連携するウクライナ国立生命環境科学大学の博士課程の学生を受け入れます。「ウクライナの環境放射能分野の研究や人材育成を支えるために支援を続ける」。そう難波教授はこれからを見据えます。

原発事故で被災した地域の研究者同士が連携するプロジェクトは、世界でも類をみません。プロジェクトで得た科学的なデータに加え、共同研究を通じて培ってきた研究者のネットワークと強い信頼関係を生かし、「次への備えをしていきます」と難波教授は力強く語ります。

このプロジェクトは、2023年3月で区切りを迎えます。けれども、チョルノービリと福島を結び、過去の経験を未来に生かす研究は、両国の研究者が手を携え、これからも続いていきます。

scroll