- トップページ

- JICA TICAD9特設サイト

- 取り組み

- TICAD特別インタビュー

- 海を救い、砂漠を緑化し、災害のリスクを食い止める 課題解決へのチャレンジをJICAの支援が後押し

伊賀大記

(ニジェールで肥料となるごみを荒廃地に撒き、砂漠に緑をよみがえらせる/ 写真:大山修一)

シリーズ:アフリカの課題と可能性

第9回東京アフリカ開発会議(TICAD9)を記念して、JICAはアフリカが抱える様々な課題とその解決への動きを伝えるストーリーをシリーズでお届けします。アフリカ各地で支援に活躍する人々、彼らの幅広い活動や今後の可能性に光を当てるとともに、JICAが行っている協力についてもご紹介します。今回 のテーマは、気候変動・防災対策への取り組みです。

アフリカは大きな成長力と社会発展の可能性を秘めた希望の大地である一方、深刻な環境破壊や貧困、飢餓、紛争などが人々の暮らしを蝕んでいる地域も少なくない。世界各地で開発協力を続けているJICAにとって、アフリカは最も重要な支援地域のひとつ。そして、日本からも多くの志ある人々がJICAとつながり、アフリカの課題解決に向けて奮闘している。

モザンビーク:海洋ごみ回収を推進、「アフリカで一番きれいな海の国にする」

安井卓也さんにとって、モザンビークは人生を変える出会いの地になった。2017年から2年間、JICA海外協力隊として同地に赴任した安井さんは、深刻なごみ問題などの改善に取り組む中、伴侶となる女性とめぐり合い、現在の仕事である海洋ごみ対策の活動を共に立ち上げた友人とも知り合うことができた。

アフリカ大陸の南東部に位置し、夏の気温が摂氏35度近くになるモザンビークだが、日本のような湿気はない。住民たちは親切でフレンドリーだ。米や味噌など日本料理の食材も手に入る。停電など不便なこともないわけではないが、安井さんはこの国と人々がすぐに好きになった。

協力隊の任期が終わり日本に帰国したが、JICA職員の妻がモザンビークに赴任することが決まった。自分は日本に残るという選択肢もあったが、出会いの地への思いが次第に強くなり、舞い戻ることに決めた。

モザンビークが縁となって貴重な転機につながったもう一つの出来事は、アフリカ会議(TICAD)のイベントで、同じくJICA海外協力隊の経験から海洋ごみ問題の解決に取り組もうとしている江川裕基さんと出会ったことだ。「一緒にやろう」。2人は意気投合し、特定非営利活動法人(NPO法人)クリーンオーシャンアンサンブルをともに立ち上げた。

(回収装置を使った海洋ごみ回収/ 写真:安井卓也)

OECD(経済協力開発機構)の「Global Plastic Outlook 2022」によると、世界の海洋プラスチックごみの堆積量は2019年時点で約3000万トン。2050年にはこの量がすべての海洋に住む魚の総重量を超えるとの試算もある。

海洋ごみの回収は、気候変動対策としても重要だ。海は温室効果ガスを吸い込む「地球の肺」だ。海洋ごみが減り、太陽光がもっと海中に届くようになれば、海藻がさらに繁殖して温室効果ガスの吸収力が高まる。また漁船のスクリューにごみが絡むような事故も防ぐことができるため、防災対策にもなる。

「海洋ごみゼロの世界」の実現を団体ビジョンに掲げるクリーンオーシャンアンサンブルは、海洋ごみ回収、再資源化などを推進するため、比較的安価で、どんな地域でも活用できるような新しい海洋ごみの回収装置の開発に力を入れている。

独自開発した装置は、幅約1メートル・長さ約30メートルの定置網を海上に設置、海上を漂流するごみを効率的に回収する仕組みだ。海底と装置の間にスペースを設けることで、魚は網を避けることができ、ごみやマイクロプラスチックが付着した海藻だけを集めることができる。潮流の力を利用するため、電気などの動力は不要。船で網を引っ張って回収する実証実験も行った。

この装置を海外でも活用できないか。同法人の理事を務める安井さんが任されたのは、モザンビークでの実証実験だった。しかし、昨年4月から始めたプロジェクトは決して順風ばかりとはいえなかった。

装置は1つが約20万円だが、現地の人々にとって安い価格ではない。設置するには、まず自分で漁網などの材料を集め、回収装置を作らなければならない。しかし、人々に説明しようとしても、うまく思いが伝わらず、期待通りの結果にならなかったことも少なくなかった。

(モザンビークで実証実験に取り組む安井さんと現地スタッフ/ 写真:安井卓也)

日本では心配しなくてもいいような問題も起きた。日本では回収装置を2週間程度、海に放置しておくが、モザンビークでは盗まれる恐れがあるので、夜までに回収しなくてはならない。河川のごみを回収する際は、川岸に内戦時に埋められた地雷があるかもしれないと現地スタッフに警告されたこともある。

プロジェクトを始めるには、官庁や漁業関係者と交渉も必要だったが、それにはJICA海外協力隊の経験が役に立った。コネクションをたどり、スタートにこぎつけた。モザンビークはポルトガル語が公用語だが、現地語でのコミュニケーションも重要だ。片言の現地語で一言二言、話しかけると、親しみやすさを感じたのか、相手の表情が柔らかくなるのがわかった。

安井さんは、妻の赴任期間が終了する今年8月にはモザンビークを去る。回収装置作りやごみの回収など「多くの人に助けられて」続けてきたモザンビークでのプロジェクトは、今後は現地のNGOに引き継がれる。モザンビークを「アフリカで一番海洋ごみ問題に取り組んでいる国」にしたいと安井さんは願っている。

ニジェール:深刻なごみ問題と砂漠化を同時に解決する「魔法」のプロジェクト

「ごみ問題と砂漠化を同時に解決する」。そんな魔法のようなことができるのか、最初は誰もが疑った。しかし、大山修一さんの指揮のもと、都市にあふれるごみを集めて荒廃地に撒くと、荒れ地から草が生え、家畜を飼えるようになり、農作物が収穫できるようになった。それを目にした現地の人々の間に賛同の輪が広がっていった。

アフリカのサハラ砂漠の南に広がる半乾燥地域、サヘル地帯に位置するニジェール。京都大学大学院教授で、総合地球環境学研究所の有機物循環プロジェクト・リーダーを務める大山さんが2015年に同国で始めたプロジェクトは現在、ジブチ、ウガンダ、ザンビア、ガーナの計5カ国に広がっている。政府の正式な事業にしようという国も出てきた。

(乾燥地にごみを撒いて緑化させ、植物が育つ土壌に変える。左上→右上→左下→右下のように土地が変化する/ 撮影:大山修一)

ごみに有害物質は入っていないのか。土壌汚染は心配ないのか。よく聞かれる質問だ。しかし、ニジェールでは、金属やペットボトルなど売れるものはウェイスト・ピッカーと呼ばれる人たちがすでに取り除いている。フードロスも少なく生ごみもあまり出ない。ゴミの5割が砂(乾燥地帯なので砂が部屋まで入り込む)、3割が落ち葉や野菜屑、1割が段ボールなど、残り1割がプラスチックだ。ビニール袋やプラスチックは土壌水分の蒸発をふせぎ、緑化をすすめるシロアリのすみかになる。ごみはそのまま使える。

2021年9月から3年間、大山さんはニジェールでJICAの草の根技術協力事業の支援を受けた。同国に日本の大使館はなく、日本人も少ない。当時JICA支所は支所長を含め4人。政府関係者の人脈づくりなど、いろいろと世話になった。

プロジェクトを進めようにも官庁や役人の知り合いはなく、どこに尋ねればよいかもわからなかった。まったくの手探り状態から始めたが、現地JICAスタッフの協力で政府担当者を集めたプレゼンテーションが実現、さらに国際機関で発言の機会を設けてもらったりしたことで、大山さんは徐々に地元でのコネクションが広げることができた。

同国の環境省の幹部に引き合わせてもらったのが「ブレークスルー」となった。一気に話が進んだ。政府側の対応には、長年にわたってニジェールで支援活動を続けてきたJICAに対する深い信頼が感じられた、と大山さんは振り返る。

(大山教授と現地スタッフ/ 写真:本人提供)

JICAの対ニジェール協力には60年の歴史がある。前身の海外技術協力事業団だった1965年に技術協力を開始。現在は教育、農業・農村開発、サヘル地域の平和と安定への支援を重点分野として現地の人々に寄り添った活動を続けている。

JICAの協力プロジェクトでは、日本人職員は2-3年で交替するのが通常だが、現地スタッフは長く活動を続けることが多い。ニジェールでは2023年に政変が起きて日本人は渡航できなくなった。JICAの支所も活動を縮小せざるを得なかった。しかし、現地スタッフはいまだ、プロジェクトの活動に力を貸してくれている。それを支えているのは、JICAが長年にわたり現地で築いた信頼関係だ。

「信頼関係は長い年月の積み重ねだ。日本という国のブランド力はまだ十分とはいえないかもしれないが、こうした地道な活動は間違いなく、日本への信頼感を高めている」(大山教授)

いま世界各地で「分断」が深刻な状況を生み出しているが、その根底には「飢餓」や「貧困」という共通の問題があると大山さんはみる。アフリカを例にとると、砂漠化が進んでいるのは、砂漠ではなく、砂漠の周辺地域だ。人が土地を使いすぎると砂漠化が進む。砂漠になると食べていけないので、人々は都市部や先進国をめざして移動する。そして、移民の急増が社会に軋みや分断を引き起こす。

しかし、大山さんは言う。砂漠だった土地に植物が生えてくると、家畜がそれを食べることができるようになり、農作物が収穫できれば売ることができる。その土地で生活することが可能となり、暮らしも潤うようになれば、他の国や地域への移民(難民)は減るにちがいないと。

ニジェールでは、“お前のところの家畜がうちの草を食べた”というような小さな争いから、100人近い人が犠牲になるような大きな紛争が起きたこともあった。土地が豊かになれば、こうした争いも避けることができると大山さんは話す。

日本にとっても対岸の火事ではない。雨がよく降る日本で砂漠化は起きていないが、都市にあふれるごみの処理は大きな問題になっている。ごみの一部でもエコサイクルの中で循環できるようにしたい。アフリカの問題を解決することは、日本の問題を解決することにつながると、大山さんは考える。

大山さんの原点は、子供のころに見たサヘル地帯の砂漠化のニュースだ。「ショッキングだった。子ども心に何とかしたいと思った」必ずしもいまの仕事を目指してやってきたわけではなかったが、振り返ると道はつながっていた。ニジェール独立記念日の8月3日(独立は1960年)は、大山さんの誕生日でもある。偶然ではあるが運命的でもあると感じている。

エチオピア:日本での研究活かし、経済発展を阻む土壌浸食を防ぐ

エチオピアのバハルダール大学のブルハヌ・カッバダ博士は、2017年から約3年間、鳥取大学に留学し、JICAなどが行っているSATREPS(地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム)による奨学金で土壌侵食対策について研究した。

ポリアクリルアミド(高分子化合物)、石膏、石灰、バイオ炭といった土壌改良材を施用することで、土壌の保水性を高め、表面流出や土壌流出を防ぐことができるか研究した。

エチオピアは、世界で最も土壌浸食の被害が激しい国の1つ。その原因は雨が多いことだ。多量の雨によって最も栄養分が多い表面の土が流され、農作物が育ちにくくなる。土壌侵食と、国内での急激な人口増加が主な要因となり、多くの若者が農地を離れ、都市部や他国への転出を余儀なくされるという問題も生じている。

(エチオピアの土壌浸食/ 写真:ブルハヌ・カッバダ提供)

気候変動によって気温の上昇や降雨パターンの不規則化が進み、より激しく不安定な降雨が増加することで、深刻な土壌侵食が引き起こされるとカッパダさんはみる。また同国では木材が建築や燃料として多く使われており、森林伐採も土壌流出の原因だという。「TICAD9は、深刻化するアフリカの土壌浸食の問題に対し、日本の技術や知見を取り入れるきっかけになって欲しい」と期待する。

留学時、カッパダさんは日本の緑の多さに驚いた。いまは植物が生えず、むき出しの土地が広がるエチオピアも、いつか日本のようにしたいと願っている。日本では、環境保全の技術だけでなく、時間管理や仕事の責任感、周囲への思いやりなども学んだ。日本食では寿司とから揚げが好きになった。

JICAのアフリカ気候変動・防災対策、農業分野への支援に注力

アフリカは社会インフラが脆弱であり、気候変動がもたらす悪影響を最も受けやすい地域と言われる。気候変動は災害を多発させ、農作物の不作による食糧不足や貧困、紛争など様々な問題の引き金になる。

現在、約15億人と言われるアフリカの総人口は、今後も急ピッチで右肩上がりの増加を続けると予想され、生活環境や災害対策などの改善がなければ、農村部から都市部、国内から海外への大量の人口移動が起きかねない。社会不安や国際的な摩擦がさらに悪化する要因にもなる。

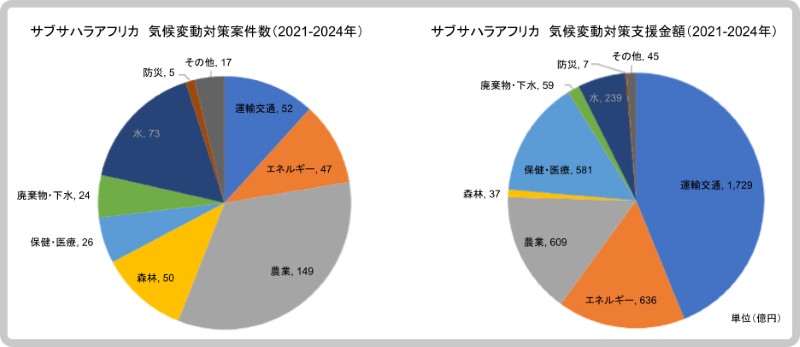

JICAにとって、アフリカの気候変動対策への協力は最優先課題のひとつだ。2021年から2024年までの間に、気候変動対策に資するプロジェクト件数(全スキーム)は443件、支援金額は3,942億円(以下の図表参照)に上る。

気候変動適応策としては、農業分野への支援の件数が最も多い。農業分野では、2030年までに2.5億人の食料生産と27万人の栄養改善、稲作人材を年5万人育成、小規模農家100万戸の平均農業所得増加、などを目指している。

一方で、アフリカでは都市の人口増加が著しい。気候変動への適応力を高めるため、インフラ整備などを通じて、都市での適応策への支援を強化していくによってレジリエンス(耐久力、回復力)を強化するほか、都市の人口増加に対しても気候変動の影響を考慮した都市計画マスタープランの策定や廃棄物対策などを進める予定だ。

「アフリカでは、農業や都市開発だけでなく水資源や防災などさまざまな開発課題への取り組みにおいて、気候変動への脆弱性を軽減しながら、中長期的に温室効果ガスの排出を抑え、持続的に発展していくことが課題だ。公的な支援のみではなく、民間企業進出への期待も高い。日本の農業機械は耐久性があるとして現地では評判がいい。日本の自動車もよく普及している」とJICAの地球環境部で環境管理・気候変動対策グループ課長を務める碓井祐吉さんは話す。

アフリカへの支援には、日本政府の資金援助だけでなく、官民パートナーシップの拡大も重要だ。「最後のフロンティアと呼ばれるアフリカでの気候変動対策に、日本の技術を活かしていければいい」

JICAに新卒で入り、その後約10年間、アフリカに駐在した碓井さん。アフリカの強さも弱さも身をもって経験した。TICAD9が世界とアフリカの未来をつなぐ「出会い」の場になることを期待している。

(JICAのサブサハラアフリカへの気候変動対策支援(2021-2024年累計)/ JICA提供)

scroll