- トップページ

- 事業について

- 事業ごとの取り組み

- 民間連携事業

- 途上国の課題/ビジネスニーズを知る

- 分野別

- 課題情報の発信(デジタル化の促進)

(最終更新:2025年3月)

1. 途上国の課題

インターネットは生活のあらゆる面で必須なインフラとなっていますが、未だ世界人口の約33%はインターネットを利用できない環境にあります(2023年のITU統計より)。デジタル技術は途上国でも急速に普及していますが、それによる経済成長の加速、雇用拡大、公共サービス改善といった効果は期待されたほどではなく、拡大を続けるデジタル経済から取り残されている国も少なくありません。このままではデジタル技術・デジタル経済の恩恵を受けている先進国との格差が広がってしまいます。

他方、途上国では携帯電話の普及によりモバイルマネーが日本よりも早くに普及するなど、新たな技術やサービスが登場した場合に、既存サービスとの摩擦や法制度の制約が少ないため、新サービスの普及が起こり得ます。レガシーが少ない途上国だからこそこのような「リープフロッグ」と呼ばれる現象が実現する可能性を持っています。

また、2020年頃には、新型コロナウィルス感染症の世界的な流行により、一部の途上国でも長期間のロックダウンがおこり、社会に必要なサービスの提供に制約が生じました。その結果としてパンデミック環境下で経済社会を動かすため、途上国を含む国際社会全体で、デジタル化が進みました。

このように途上国は、デジタル技術を本格的に有効活用していく必要があり、さらにリープフロッグの可能性や新型コロナウィルス感染症をきっかけとしたデジタル化に関する機運の高まりなど、デジタルサービスにおけるターゲット市場としての大きな魅力を持っています。

しかし開発途上国の人々がICTの恩恵を十分に受けるためには、まずは通信基盤が必要であり、加えてデジタルサービスを活用するためのリテラシーを持った人材、さらにデジタル技術の活用を推進できる人材も必要です。また、安全にデジタルサービスを活用するためには、サイバーセキュリティの担保も不可欠です。

2. JICAの事業戦略(グローバルアジェンダ)

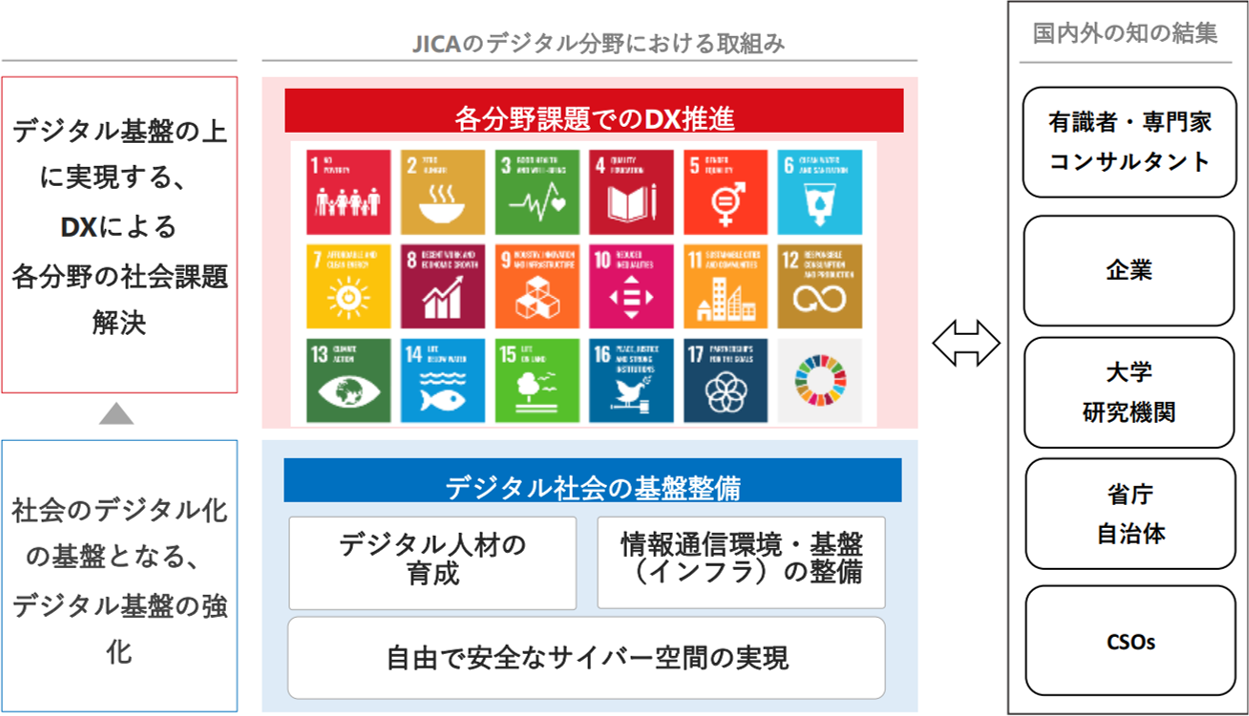

JICAは途上国が経済社会のデジタル化に適切に対応し、その恩恵を享受し、途上国が抱えるデジタル化によるリスクを削減することを目指しています。このために(1)開発の各分野におけるデジタル化推進による課題解決と価値創出(各分野課題でのDX ※ 推進)と、デジタル化のベースとなる途上国のデジタル基盤の整備として、(2)デジタル化推進の担い手となるデジタル人材育成、(3)情報通信環境の整備、また(4)自由で安全なデジタル社会の構築を進めています。

※デジタルトランスフォーメーション(DX)

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。(デジタルガバナンス・コード3.0、経済産業省2024年9月改訂版)

JICA のデジタル分野協力の概念図

(1)各分野課題でのDX推進

開発途上国においても各領域・分野でのデジタル技術やデータ活用による効果的な課題解決は、急速に進展する経済社会のデジタル化の潮流で不可欠なものとなっています。デジタル技術の活用シーンとしては、既存領域・分野での技術やデータの活用と、新しい課題解決アプローチへの活用が考えられます。新しい領域では取り組むべき方向性を検討し、デジタル技術の活用によるアプローチの試行を繰り返すことで、新たな事業創出につながることが期待できます。

(2)デジタル化推進の担い手となるデジタル人材育成

開発途上国が経済社会をデジタル化するうえで、人々のデジタル知識は不可欠です。知識をつける人々とはデジタル化を推進するエンジニアなどの専門家だけでなく、デジタル環境を活用する層も対象となり、格差を広げずにスキル向上を図る必要があります。高度なスキルを持った人材が民間企業で活躍するようになり、デジタル環境の実装や活用が行われることで、ビジネス環境や産業の発展につながります。

(3)情報通信環境の整備

デジタル技術を活用するためには通信環境など基盤の整備が不可欠です。特に途上国においては居住地域、性別や年代によるインターネットへのアクセスのしやすさの違いによる格差も問題となっています。通信環境の整備が進まない原因は政策や実行能力の不足に加えて、環境整備に関する資金不足などがあり、通信事業への民間参入が今後も促進される必要があります。

(4)自由で安全なデジタル社会の構築

途上国の経済社会においてもDXの議論が活発化して社会変革の重要な手段として推進されています。その結果、サイバー空間への依存度がかつてないほど高くなり、サイバー空間をどのように守るかの議論は重要性を増しています。この様な状況でサイバーセキュリティの対策や人材の不足は途上国においても課題となっています。

日本の製品・サービスが求められるサブセクター

【参考】JICAグローバルアジェンダ 「デジタル化の促進」

https://www.jica.go.jp/activities/issues/digital/index.html

3. サブセクター説明

日本の製品・サービスが求められるサブセクター

DXによる社会課題の解決に関わるもの

- 現状と課題

- 農業、医療、都市開発などがもつ社会課題の解決をよりいっそう効果的に行う必要がある

- 政府は各分野でのデジタル化を促進するための仕組み作りを行う必要がある

- 現地ニーズ

-

各分野においてデジタル技術を用いた効率化や新たな付加価値の創出

農業分野、保健・医療分野、社会基盤分野、教育分野、金融分野

→ 各分野のビジネス展開上のポイントはこちら - 中央行政や地方行政の業務効率化、正確性の向上を目的として活用するもの

対象国選定のポイント

デジタルサービスへのアクセスのし易い国であれば、デジタルサービスを展開する上では、対象国として検討しやすい。

【参考】ITU DataHub

行政のデジタル化状況において課題の多い国であれば、市場として未発達であるため新しい製品・サービスの提案機会が見込める。

【参考】世界銀行 GovTech Maturity Index

想定される民間技術(例)

- スマート農業

- センサーで土壌や気温、農作物の育成状況を把握し、肥料の配分調整や収穫量の向上を支援する製品・サービス

- 遠隔医療

- 診療データ・画像を専門家らが沿革で確認し、現場への助言や能力強化を支援する製品・サービス

- 金融

- スマートフォンアプリを活用した信用スコアリングとマイクロファイナンスを実現するサービス

- スマートシティ

- 都市の状況や課題を把握し、都市管理の効率化や品質向上を支援するサービス

- 独自アルゴリズムや映像解析技術による防犯、防災サービス

- スマートシティ/行政デジタル化

- 生体認証等の認証技術や活用した製品・サービス

- 行政デジタル化

- 行政のデータ基盤を改善し、住民のニーズに迅速に対応できるようにする製品・サービス

AIとドローンを活用したボウフラ繁殖水域監視システム

SORA Technology株式会社が提供する、蚊の繁殖水域を検出するシステム。マラリアを媒介するハマダラカの繁殖水域は小さく、すぐに消失する水たまりが主なため、人工衛星データを活用しても監視、特定することが困難となっていた。同システムではAIとドローンを活用することで高解像度、高頻度で繁殖水域の検出が可能となる。駆除剤の散布量を大幅に抑制し、効率的にマラリア罹患率の減少を目指す。

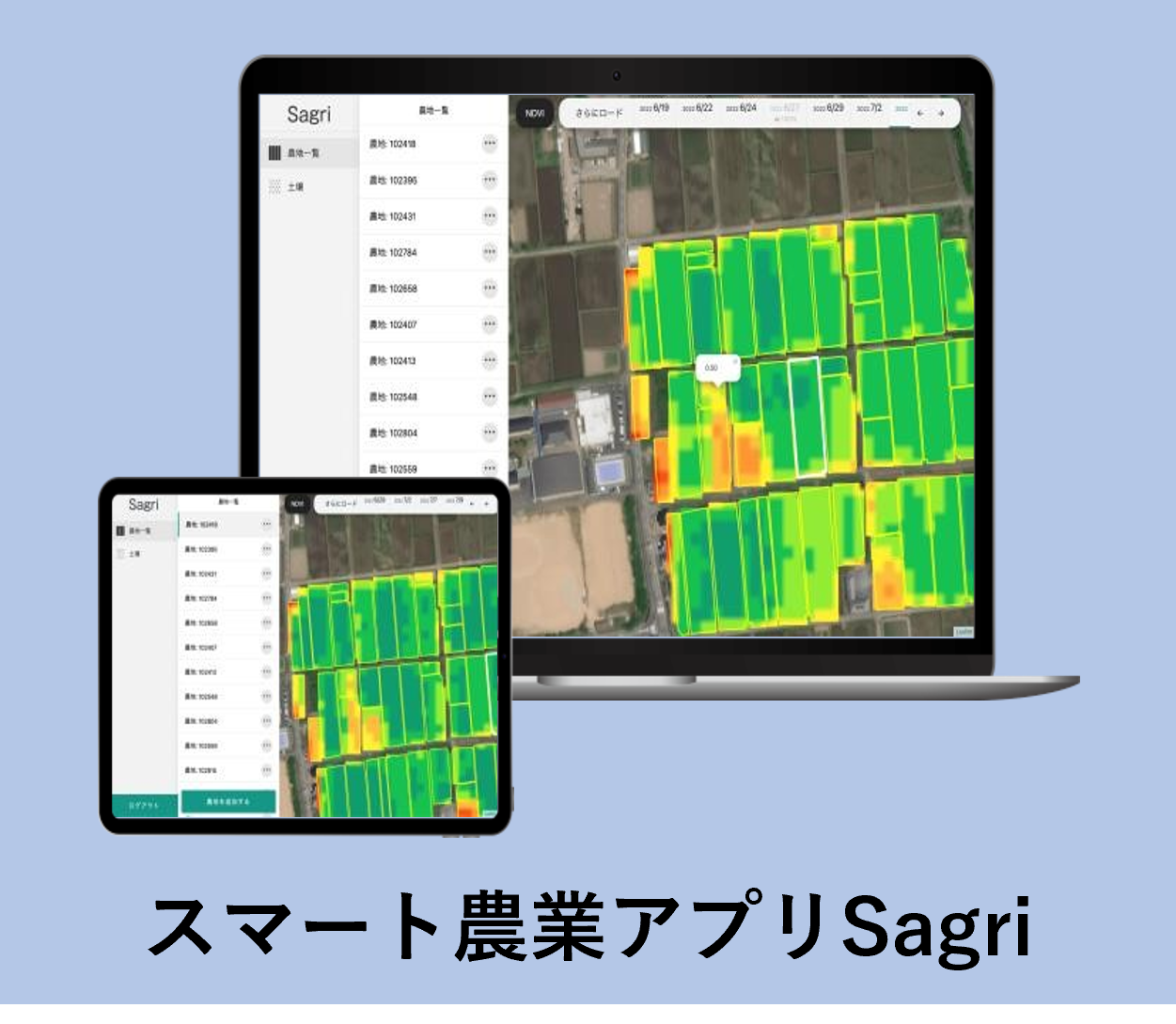

衛星データとAIを活用した農業支援システム

サグリ株式会社が提供する、衛星データを活用して土壌分析とAIによる農地の自動区画化を行う農業支援システム。農業の低生産性・低効率の課題解決を促進する他、施肥最適化支援による温室効果ガス削減効果をカーボンクレジットとして申請することで、農家へ向けた新たな収入源提供も目指す。

高精度気象予測サービス

株式会社ウェザーニューズが提供する、AIを活用した高精度かつタイムリーな気象予測情報を提供するサービス。突発的な豪雨や落雷が発生する際の資材や人員の避難など、迅速かつ円滑な対応が可能となる。また、工場や工業団地においても気象予測を踏まえた人員配置・シフト計画や物流計画を立てることが可能となり、安定稼働の実現に貢献する。

AI犯罪予測システム

株式会社 Singular Perturbationsが提供する、地理空間データや過去の犯罪統計を活用することで犯罪発生のパターンを学習し、犯罪の発生リスクをAIで予測するサービス。警察や民間警備会社と連携し、犯罪が発生しやすい地域を可視化することで、組織のリソースを効率的に配分し、効果的な警備活動を可能にする。犯罪検挙率を高め、犯罪の減少と市民の安全な生活の実現を目指す。

日本の製品・サービスが求められるサブセクター

デジタル人材の育成に関わるもの

- 現状と課題

- ICT産業における競争力の不足

- デジタル化を推進する人材の不足

- 現地ニーズ

- 優先分野に合わせたデジタル人材育成プログラムや人材育成ノウハウなど

- 育成されたデジタル人材の雇用機会や、受注機会の創出につながるもの

対象国選定のポイント

JICAや他ドナーがプロジェクトを展開してきた国ではデジタル人材育成の下地があり、さらなる技術向上ニーズが期待できる。

労働人口が豊富にいて今後も成長が見込める国であれば、IT技術を学ぶ対象規模の成長が期待できる。

デジタルサービスへのアクセスのし易い国が、デジタルサービスを展開する上では対象国として検討しやすい。

【参考】ITU DataHub

想定される民間技術(例)

- プログラミング等の教育コンテンツや独自の教育手法

- デジタル人材育成に活用できる教育システム(脆弱な通信環境でも利用できるオンライン学習プラットフォーム等)

- ITエンジニアに対する就職支援事業・オフショア開発を促進するビジネスモデル(開発、保守やコールセンターのインパクトソーシング(※)等)

※

インパクトソーシング

「潜在的能力はあるが、一般的な採用方法では雇用機会が限定的だった層(シングルマザー、障がい者等)」を雇用対象とすることで、雇用によるイノベーションや社会的貢献を目指す取り組みのこと

オンラインプログラミング教育

株式会社DIVE INTO CODEが提供するアフリカ人材を活用したオンライン指導と日本からのオンラインサポートによるオンラインプログラミング教育。

ICT人材育成の必要性の高まりや、プログラミング能力を育成する実践的な機会不足があるセネガル国で、オフショア開発の雇用創出や日本のICT人材不足解消を目指す。

eラーニングシステム

株式会社教育情報サービスが提供する、脆弱な通信環境でも利用可能で直感的な操作で、状況を細かに把握できる学習管理システム。

職業人材育成が急務であり、より効果的に学習効果を高めることが求められているケニア国において、教育の質向上を目指す。

日本の製品・サービスが求められるサブセクター

情報通信環境など基盤の整備に関わるもの

- 現状と課題

- 地理的な要因により通信環境整備が遅れている

- 現地ニーズ

- 島嶼部・僻地等の脆弱地域における通信環境の確保に関連するもの

対象国選定のポイント

通信環境など基盤整備に必要な電力が安定供給されている国であれば、迅速に事業開始できる。

基盤設備は自然災害の被害リスクがあるため、災害の種類、想定される影響と頻度から許容できるリスクか検討する。

主要なインターネット用海底ケーブルの敷設状況を確認することで、充実した国であれば通信環境の活用ポテンシャルが存在すると期待できる。

【参考】Submarine Cable Map

デジタルサービスへのアクセスのし易い国が、デジタルサービス展開する上では対象国として検討しやすい。

【参考】ITU DataHub

海外展開を検討している製品・サービスと連携可能性が高い現地の既存商材の市場シェアを確認することで、現地で市場拡大するうえで効果的な事業パートナーや競合企業について確認することができる。

想定される民間技術(例)

- 電源(太陽光発電や蓄電池等)と組み合わされた通信機器

- 軽容量通信を活用したサービス

- 衛星を活用した通信サービス

- 独自方式によるネットワーク構築を可能とする通信サービス

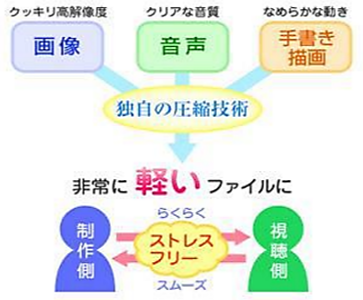

補完情報を配信し、視聴者のテレビ画面上に重ねて表示させるシステム

株式会社アステムが開発したテレビ局が番組に字幕や手話、音声解説などの補完情報を表示できるようにするシステム。

自然災害への脆弱性克服や、重要な情報源であるテレビ放送の情報弱者へのアクセスに課題を持つエクアドル国において、テレビ放送へのアクセスの格差是正と、災害時を含む安心安全の向上を目指す。

教育の地域格差をなくすモバイルラーニングサービス

キャスタリア株式会社が開発した、研修コンテンツ配信プラットフォームで、専用の端末と併用することで、インターネット接続の困難な地域においても各受講者の携帯端末を通じて安定した自立学習を可能にする。同サービスはオフライン環境でも利用できる他、ダウンロードが必要となるコンテンツも軽量化されるため、通信環境の地域格差を解消し、より多くの学習機会を提供する。

日本の製品・サービスが求められるサブセクター

安全なサイバー空間の実現に関わるもの

- 現状と課題

- 政府・民間それぞれでサイバーセキュリティリスクが高まっている

- サイバーセキュリティ人材が不足している

- 現地ニーズ

- セキュリティ対策が十分でない対象に対して、迅速な導入を可能とする製品・サービス

- 長期的な戦略立案から日々のセキュリティ運用を実現できる人材の育成

対象国選定のポイント

国家サイバーセキュリティ計画等政策の有無やその内容から、対象国で求められている製品・サービスやそれらを活用した事業構想について検討することができる。

地域や国別のサイバーセキュリティ市場動向から、対象国で不足している、または成長している製品・サービスについて把握できる。

対象国におけるサイバーセキュリティの成熟度が高くなければ、対象国の行政として改善意識を持っている可能性がある。

【参考】Global Cybersecurity Index(ITU)

想定される民間技術(例)

- 従量課金等の形態でサイバー攻撃の監視や可視化を行う製品・サービス

- 戦略、予防、発見、事後対応等セキュリティ確保に求められる知識・ノウハウを提供する研修や技術指導

4. ビジネス展開上のTIPS

規制・ルール

データプライバシーに関する対象国の規制

現地の規制を調べておくことが重要です。

事業で取り扱うデータの種類、データの処理・保存場所に応じて、該当する規制が無いかを確認し、必要な対策を取りましょう。

データの利活用が進む中、個人データの不適切な取扱いにより消費者個人が不利益を被る、プライバシーが侵害される事件が発生しており、多くの国や地域において、個人データの不適切な取扱いに関する規制の導入が進んでいます。これらの規制の内容は、国や地域によって様々で、ビジネス開始当初は問題が無くても、新しい規制によってビジネスの継続が困難になるリスクがあります。特に、これには国外に個人データを移す場合の規制が含まれている場合があり、対象国外に流れるデータの有無、種類やそれによる必要な対応方法について確認する必要があります。

新たな規制やルールを事前に予測することは難しいですが、特に法律に関連するようなものは、検討段階から実際に適用されるまで、一定の猶予期間が設けられている場合があるので、必要な情報をタイムリーに収集し、影響を受けそうな規制が確認された段階で、対応方針を検討することが大切です。

事例

・ベトナムのベトナム個人情報保護政令

・インドネシアの個人データ保護法

・ケニアのデータ保護法

技術環境

事業基盤となるシステム環境の設置場所

現地の事情を加味した環境の準備が肝要です。

システム開発にかかる初期投資や時間を削減するためにクラウドの活用を検討しましょう。

顧客環境からクラウドサービスへの接続性にも注意が必要です。

デジタル関連の事業展開を行う場合、システム開発にかかる初期投資や時間の削減を図ることがポイントです。特に、迅速なビジネスの開始とオペレーション体制の簡素化、スモールスタートと従量課金モデルによる撤退容易性とサンクコストの最小化などを目的として「安く」「早く」「簡単に」使い始められるクラウドは途上国におけるデジタルサービスの基盤として魅力的な選択肢です。

近年パブリッククラウドサービスは様々な地域で提供されていますが、対象国とクラウド環境における通信の安定性には十分注意する必要があります。また、データの種類によっては国外に転送することができない場合があり、対象国の国内に適当なクラウドサービスが存在しなければ、データセンター等へのシステム設置を検討しましょう。

事例

・東南アジアでの周産期遠隔医療プラットフォームサービス(メロディ・インターナショナル社)

キャッシュレス決済・送金サービスとの連携

現地の主要な決済手段を考慮しましょう。

日本よりもキャッシュレス決済・送金サービスが普及している場合があります。顧客が使いなれているキャッシュレスサービスとの連携方法を検討しましょう。

途上国では携帯電話の普及が進んだことによってモバイルによる決済・送金サービス等のキャッシュレス化が着実に進んでいます。しかし、その進み方や内容は各国で異なっていて、QRコード決済アプリによる製品の注文、配車、食品のデリバリーなどや、携帯電話を扱う販売代理店のネットワークを使い送金ができるサービスなど様々です。対象国の顧客が利用するキャッシュレス決済・送金サービスにどのようなものがあり、展開するデジタル関連事業とどのような連携ができるかを確認しましょう。

事例

・インドネシアのGrab Pay

・ケニアのM-PESA

社会環境

対象国や地域の特徴に合わせたビジネスモデルの設計

サービスのローカライズが重要です。

顧客が使用する言語、識字率、データ通信、アプリ利用への抵抗感について把握して、提供価値が現地事情にフィットするかを確認しましょう。

導入して終わりではなく、現地でも維持管理が可能なビジネスモデル/サービスを設計する必要があります。

日本で実績のあるビジネスを途上国で展開しようとすると、対象国の状況が想定と異なることでビジネス展開が進まないことがあります。途上国では以下を例として日本と状況が異なるため、ビジネスモデルを検討する上で、対象国・地域のターゲット層が展開しようとしているビジネスモデルに対してどのような特徴を持っているのか把握し、必要に応じてビジネスモデルのローカライズを行いましょう。

言語や識字率

公用語だけでなく、地域ごとに異なる言語が利用されている場合あり。ターゲット顧客層によっては読み書きに慣れていない場合あり。

データ通信への抵抗感

データ通信料の消費を避けるため、通信キャリアから無料とされている通信先以外接続に消極的な場合あり。保存容量が限られている場合あり。

現地で維持管理が可能な製品仕様やパートナー体制の構築

現地に機器が必要な場合、現地で入手できるメンテナンス部材や、メンテナンスが可能なパートナー体制の確保が必要となる。

デジタル化による省力化を提供価値とする場合の現地人件費相場

人件費が安価な国の場合、省力化で削減できる人件費とサービスの初期費用や維持費を事前に比較・検討しておきましょう。

人手が安価に確保できる場合、省力化を行うサービスはニーズに繋がりづらい可能性が考えられます。省力化の対象となるヒトのコストを事前に把握することが重要です。

デジタル関連のサービスでは人手を代替する、効率化により省力化を実現できるものが多くあります。人件費に課題を抱えている顧客層であればよいですが、途上国の多くでは人件費が安く、また安価な人件費の人員を抱えているケースがあります。日本で求められるような省力化を提供価値とする場合はサービスにより代替できると考えられる現地の人手にかかっている人件費やコストとサービス価格の設定に無理が無いか確認しましょう。

利用者と協力してサービス価値を充実させる設計

利用者を巻き込む仕掛けも、有効なビジネス戦略の一つです。

プラットフォームの提供に集中し、利用者から現地事情に合わせたコンテンツを提供してもらうことで、サービスをより充実させられる可能性があります。

日本企業がデジタルサービス全体を開発する場合、相当のコストや時間がかかり、かつ現地に必ずしも合った内容にならない可能性があります。デジタルサービスの設計段階において、プラットフォームまでの開発を行い、現地のパートナー企業や顧客等の利用者がプラットフォーム上のコンテンツを作成することが可能であれば、その様な方式も検討しましょう。

事例

・ケニアのオープンソース地図アプリケーション(ウシャヒディ)

5. 統計情報等

1)主な統計の使い方

ICT Development Index

デジタルサービスへのアクセスのし易さに関する統計

インターネットを経由したデジタル関連サービスへのアクセスが一般化した今、事業を行う地域や国の選定において、どの程度携帯電話が普及しているのか、インターネット接続スピードはどの程度か等を把握しておく必要があります。国際電気通信連合(ITU)ではICT Development Indexという国ごとのデジタル接続環境をまとめて公開しています。例えば、「Network coverage」として人口に対してモバイルネットワークのカバー率や、3G、4Gの普及率が示されていて、「Mobile phone owners」では携帯電話の所有率が示されています。その他、自宅からインターネットアクセスを行える世帯割合が都市部と、郊外とでそれぞれ示されているなど、対象とする顧客セグメントの属性に合わせてデジタルサービスへのアクセス方法や環境を大まかに把握することができます。

- ICT Development Index https://datahub.itu.int/dashboards/idi/

2)その他の統計

-

WORLD POPULATION REVIEW

国ごとの識字率

https://worldpopulationreview.com/country-rankings/literacy-rate-by-country -

世界銀行:Access to electricity

国ごとの電力アクセス率

https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS -

ITU:Global Cybersecurity Index

対象国におけるサイバーセキュリティの成熟状況

https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx -

世界銀行:GovTech Maturity Index

対象国における行政デジタル化の成熟状況

https://www.worldbank.org/en/programs/govtech/gtmi

scroll