- トップページ

- 事業について

- 事業ごとの取り組み

- 民間連携事業

- 途上国の課題/ビジネスニーズを知る

- 分野別

- 課題情報の発信(気候変動)

(最終更新:2025年8月)

1. 途上国の課題

温暖化を引き起こす原因と考えられる温室効果ガスの排出は、産業革命以降、増加の一途を辿っており、地球全体が温暖化することで、極端な気温、強い降雨現象、干ばつ・降水不足等の気候・気象の極端現象の強度・頻度が変化しています。これら極端現象は、陸域や海洋の生態系、水資源・水環境、農業・食料、都市・居住やインフラ、健康・福祉等に様々な影響を及ぼすと考えられており、早期の対策と対応が求められています。特に、途上国の多くは、気候変動による影響に対して脆弱な状況にあり、影響を回避・緩和する対策を十分講じることができていないため、人間の安全保障や持続可能な開発に大きな影響を及ぼすことが予想されます。

温室効果ガスの排出量に関しては、歴史的な累積排出量としては先進国からの排出が大半を占めるものの、近年途上国においても、経済成長に伴って排出量が急増している状況です。このため、温室効果ガスの排出削減は、先進国のみならず、途上国も取り組むべき喫緊の課題となっています。こうした状況の中、途上国を含む多くの国では、国連気候変動枠組み条約のもと2050年までにGHG排出ネットゼロを目指しています。実施に向けてはカーボンクレジット市場の立ち上げといった動きも活発になってきており、民間資金の導入が必要不可欠な状況です。

2. JICAの事業戦略(グローバルアジェンダ)

JICAは、JICAの事業戦略の1つであるグローバルアジェンダ「気候変動」において、「パリ協定の実施促進」、「コベネフィット型気候変動対策」の2つの柱に沿って、途上国政府の気候変動対策への対応能力の向上、ならびに各開発課題と気候変動対策の両立を支援しています。

グローバルアジェンダの目的

(1)パリ協定の実施促進

2015年に採択されたパリ協定では、先進国・途上国を問わず全ての締約国が、国別削減目標(Nationally Determined Contribution:NDC)の策定や遂行、温室効果ガスのインベントリ※や NDCの進捗状況にかかる報告書の提出など、様々な対応に取り組むことが定められています。一方、多くの途上国政府は、これらを自国のみで実施するだけの資金や技術、知見が十分でないため、JICAでは、途上国政府がパリ協定に規定された各種対応を着実に実施し、気候変動への対策を講じることができるよう、能力強化の支援を行っています。

※ 一定期間内に特定の物質がどの排出源・吸収源からどの程度排出・吸収されたかを示す一覧表

(2)コベネフィット型気候変動対策

途上国において気候変動への取り組みを推進するためには、各開発課題の解決と同時に、気候変動対策にも資するコベネフィット(共便益)の考えが重要です。JICAでは、「カーボンニュートラル」や「気候変動リスクに強い社会の構築」を重視しながら支援を行っています。

【参考】JICAグローバルアジェンダ「気候変動」

https://www.jica.go.jp/activities/issues/climate/index.html

※「運輸交通」「資源・エネルギー」「環境管理」「農業開発/農村開発」「自然環境保全」「防災・復興を通じた災害リスク削減」「持続可能な水資源の確保と水供給」「保健医療」など、気候変動に関連する、その他のグローバルアジェンダはこちら

3. サブセクター説明

気候変動への対策は、大きく「緩和」と「適応」に分けられます。前者は、温室効果ガスの排出削減や吸収増に向けた対策、後者は、予測される気候変動による被害の回避・軽減を図るための対策を指します。

なお、気候変動に関わるその他の課題については、こちらを参照ください。

1)緩和

緩和策として、大きく「エネルギー」、「運輸交通」、「森林」、「農業」の領域があります。各領域におけるビジネスニーズや事業展開国を検討する際のポイント、企業の展開事例などを説明します。

日本の製品・サービスが求められるサブセクター

エネルギー

- 現状と課題

- 化石燃料発電の代替として、再生可能エネルギー・新エネルギーの導入が求められている

- 未電化地域ではディーゼル等の化石燃料による発電に依存

- エネルギーを大量に消費する業界(鉄鋼・セメント・化学・紙パルプ 等)での省エネルギー化が重要である一方、初期コストの大きさが課題(自家発電機の導入や高効率製造機器へのリプレイス 等)

- 現地ニーズ

- 各国の地理や気候面での条件に応じた再生可能エネルギーの導入

- 分散電源を活用したオフグリッド型のシステム構築(電力会社の財務状況次第では、送配電網への投資は長期化する傾向にあり、分散電源の方が普及が早い)

- 産業機器のエネルギー効率の向上や、自動制御によるエネルギーマネジメント

対象国選定のポイント

・再生可能エネルギー資源が豊富に存在し、関連法制度の整備が進む、あるいは今後整備の見込みや予兆がある国・地域

・電化率が比較的低い国・地域

・所得水準や産業熟成度が一定程度向上し、省エネルギーに対する法制度・意識が向上している国

想定される民間技術(例)

- 再生可能エネルギーの発電量最大化や維持コスト削減に資する技術・サービス(例.高効率な発電機器、ドローンや赤外線カメラ、センシング技術等を活用したメンテナンスの効率化技術)

- 特異な地理・気候条件に対応する再生可能エネルギーの技術(例.台風時における風向や風速の変化に強い垂直軸型風力発電設備)

- 分散電源の普及に資する技術(例.太陽光や小水力を中心とした発電設備、夜間に電力供給するための蓄電・充放電技術)

クラウド型IoT監視システムを組み合わせた太陽光発電・蓄電機材

ニイヌマ株式会社が開発した、太陽光発電・蓄電機材と、発電・蓄電・使用量等の一元的な管理が可能となるクラウド型IoT監視システムを活用した給電サービス。僻地で送電網を引くのが困難な地域に電化生活を提供し、夜間の子どもの教育機会の確保や副業等による所得向上に貢献する

日本の製品・サービスが求められるサブセクター

運輸交通

- 現状と課題

- 低炭素車の導入価格の高さと補助金等の不足によって、車両の電動化推進が遅れている

- 自家用車・バイクの利用削減に向けて、公共交通機関の利用率向上が有効な一方、運行時間の非順守や非効率な決済システム、駅の不在等の要因で利用が不便

- 貨物輸送に際して、温室効果ガスの排出量が多いトラック道路輸送から鉄道・船舶等へのモーダルシフトが重要な一方、所要時間の長さ・タイミングの柔軟性やキャパシティの不足等、荷主にとっての利便性が欠如している

- Eコマースの成長に伴って物流が多頻度・小口化している中、積載効率やルート効率が低下している

- 現地ニーズ

- 車両の電動化、および電動車の普及を促進するための購入インセンティブ等の設計

- 公共交通機関に関する情報提供や決済機能の提供を通じた利便性の向上

- 貨物列車・船舶の空き状況可視化といった、物流企業向けの鉄道・船舶連携の効率化

- 輸送トラックのシェアリングや輸送ルートの効率化

対象国選定のポイント

車両や物流の低炭素化に対して、戦略・計画、体制等が整備されている、あるいは、今後戦略・計画、体制等が整備される見込みや予兆がある国・地域

想定される民間技術(例)

- 車両の電動化の促進に資する技術・サービス(例.電気自動車充電器、充電コンセントの空き状況や電圧等のデータ収集が可能なシステム)

- 道路輸送からのモーダルシフトに係る技術・サービス(例.物流企業向けの貨物列車・船舶の空き状況可視化、輸送予約システム)

- 輸送の効率化に資する技術・サービス(例.アルゴリズムを活用した荷主と配送業者のマッチング、配送荷物の可視化・トラッキング)

小型電動モビリティと蓄充電ステーションを活用したCO2排出ゼロな交通手段

T-PLAN株式会社が開発し、同社が大分県姫島村で推進している、小型電動モビリティおよび太陽光蓄充電ステーションを活用したエコツーリズムノウハウ。特に観光が主要産業となっている途上国において、観光開発と環境保全の両立に貢献する

日本の製品・サービスが求められるサブセクター

森林

- 現状と課題

- 森林等の自然環境は炭素吸収に大きな役割を果たしている一方、主に経済活動の増大といった要因により減少・劣化している

- 農地・開発地転用や薪炭材利用を目的とした違法伐採、乾燥した泥炭地での火災頻発等への対策が追い付いていない

- 現地ニーズ

- 森林減少・森林劣化に由来する排出の抑制

- 森林の保全に向けた、違法伐採や火災への対策

対象国選定のポイント

自然環境の減少・劣化の進行度合いや生物多様性スポットの存在、炭素固定、気候変動に対する脆弱性、自然災害リスク等の観点から優先度が高い、以下地域を有する国

①熱帯陸域(森林・湿地・泥炭地等)、②熱帯沿岸域(湿地、マングローブ林・サンゴ礁等)、③乾燥・半乾燥地

想定される民間技術(例)

- 自然環境や生物多様性に係るデータ収集・分析、モニタリングに関する技術・サービス(例.リモートセンシング技術を用いた計測・モニタリング技術、生物多様性に係る情報を収集できるアプリ)

- 自然環境の保全や回復に関する技術・サービス(例.森林の分布・面積・劣化状況するためのリモートセンシング、成長が早く温室効果ガス吸収力の高い樹種の育種)

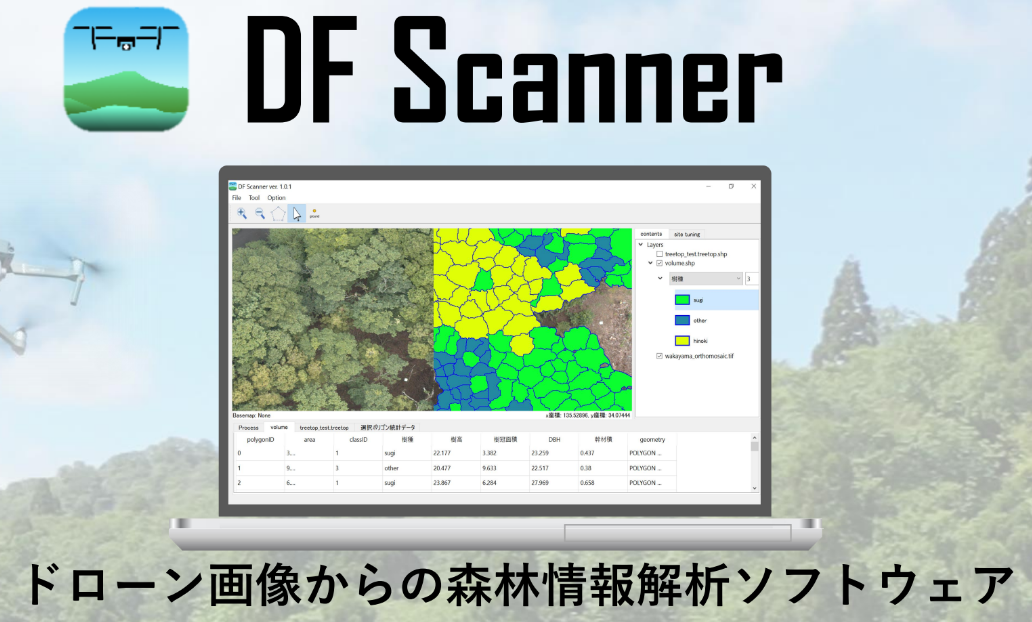

ドローンデータを活用した森林解析ソフトウェア

DeepForest Technologies株式会社が開発した、ドローンの写真等をもとに森林情報をAIで解析するソフトウェア。効率的・高精度に森林情報を分析し、森林管理に貢献する

日本の製品・サービスが求められるサブセクター

農業

- 現状と課題

- 経済成長・人口増加に伴い、食料への需要が増加傾向にある一方、その生産プロセスにおいて水田での嫌気性分解や家畜の消化に伴ってメタンガスが大量に発生する等、温室効果ガスの発生量に影響を及ぼしている

- 農機具の使用や施設園芸を行う際にエネルギー源として化石燃料が使用され、温室効果ガスを発生させている

- 現地ニーズ

- 中干しを行うことによる水田管理の見直し、飼料改良や糞尿の適正な管理を通じた家畜管理の改善等による、温室効果ガスの発生削減

- 作物の生育管理にスマート農業技術を導入することによる、エネルギー消費量の最適化

対象国選定のポイント

農業が主要産業となっている国・地域(特に、稲作が盛んな東南・南アジア/アフリカ、畜産が盛んな東・中央・南アジア/中南米等)

想定される民間技術(例)

- 水田や家畜由来のメタン排出抑制に資する技術・サービス(例. 家畜の胃の中で発生するメタンガスを抑制する効果を有する海藻を添加した飼料、メタンガスの発生を削減する農法)

- スマート農業に関連する技術・サービス(例.AIを活用し温室環境を最適化するための温度・湿度管理)

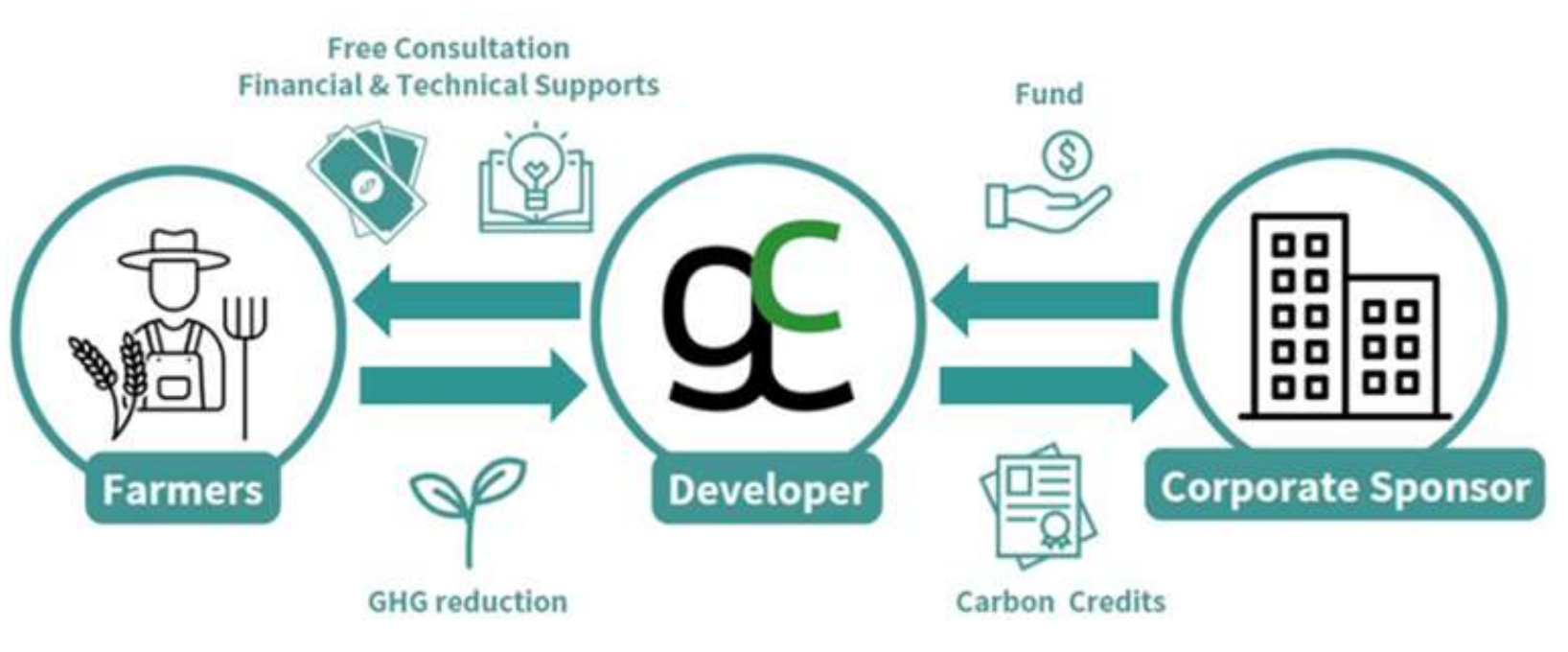

- 農業において発生する温室効果ガスを削減するインセンティブの構築に資する技術・サービス(例.温室効果ガスの排出削減にかかるカーボンクレジットの創出)

水田由来のメタンガス削減によるカーボンクレジットの創出

Green Carbon株式会社が提供する、カーボンクレジット創出に向けたプロジェクト組成〜販売までの一気通貫型支援サービス。水田由来のメタンガスを削減する農法を導入し、メタンガス削減を通じたカーボンクレジットの売上を生み出すことで、農家の生計向上を目指す

また上記以外に、「廃棄物管理」、「工業プロセスと製品の使用」の領域では、以下のような課題やニーズが挙げられます。

廃棄物管理

廃棄物の不適切な処理は温室効果ガスの排出増加に繋がる等、気候変動へ影響を及ぼしており、廃棄物のコンポスト、下水・汚泥の処理、準好気性の埋立処分場の整備が必要とされている。

工業プロセスと製品の使用

工業プロセスおよびそこから生産される製品の使用を通じて、温室効果ガスが排出されており、石油由来製品に依存しない製造技術や機器・設備のエネルギー効率化が必要とされている。

2)適応

適応策として、大きく「防災」、「農業」、「水資源管理」、「保健医療」の領域があり、それぞれ以下のような課題やニーズが挙げられます。

防災

気候変動の影響によって災害被害の拡大が見込まれる中、気候変動リスクの予測、インフラへの防災対策、Nature Based Solution(NbS)としての自然資源の保全・再生が必要とされている。

農業

干ばつ等の極端現象や、気候変動による作物生育に適した地域の変化等に伴って、食料生産に重大な影響がもたらされる恐れがある中、灌漑・配水施設等のインフラ整備、営農技術の向上、気候変動に対応した品種の開発が必要とされている。

水資源管理

降雨の極端化や海面上昇といった気候変動の影響によって、干ばつに伴う給水制限や沿岸部の水源の塩水化等の問題が顕在化している中、流域保全や土地利用政策の見直し、地下水の保全、渇水に備えた水供給体制の整備が必要とされている。

保健医療

例えば、洪水等による水源汚染に伴って発生する水系感染症の発生や、蚊等の媒介生物の生息地・繁殖率・活動時期等が変化することによる感染拡大等、気候変動によって発生リスクが高まる感染症への対策が必要とされている。

4. ビジネス展開上のTIPS

提案ソリューションを導入することによるインパクトが大きい領域の特定

公開データを活用し、自社のソリューション導入によるインパクトが大きい領域を検討しましょう。

緩和に関しては、多くの国で温室効果ガスの排出量データ(NDC)を公開しているため、その内訳を確認し、どの領域に対してアプローチすればより大きな排出削減インパクトをもたらすことができるか検討することが重要です。また、適応に関しては、展開を検討している国での国別適応計画(NAP)を確認し、提案ソリューションが同計画と整合しているか、特に重視されている領域はどこかを検討する必要があります。

政策的なインセンティブの考慮

気候変動対策に関する政策的なインセンティブについて確認しましょう。

緩和に関しては、展開を検討している国での炭素税や排出権取引の制度の有無、さらには当該国と日本との間での二国間JCMなど、政策的にインセンティブが導入されているかが、ビジネス展開・拡張を検討する上で重要な要素となるため、必ず確認しましょう。また、適応に関しては、気候変動に関する国際連合枠組条約(UNFCCC)が「適応に関する世界全体の目標(GGA)」として適応にかかる指標案を検討するといった動きが進んでいます。どのような指標が注目されているか、常にアンテナを張っておきましょう。

継続的な事業展開のための計画策定

実証活動のみで終わらず、継続的な事業展開のための計画を立てましょう。

緩和策、適応策のいずれも、政府や自治体のイニシアティブで推進されるケースがありますが、公的資金による実証等に留まらず、実証後には民間のプレイヤーを巻き込んだ継続的な事業展開を行い、インパクトを創出し続けることが重要です。こうした継続的な事業展開が可能となるような、事業計画を検討しましょう。

5. 統計情報等

1)主な統計の使い方

気候変動の分野に関しては、国連気候変動枠組条約(United Nations Framework Convention on Climate Change:UNFCCC)が各国の温室効果ガスインベントリや削減目標、気候変動への対策・対応にかかる政策等の情報をデータベースとして取りまとめています。また、気候変動にかかる政府間パネル(Intergovernmental Panel on Climate Change:IPCC)は各国政府の気候変動関連の政策を科学的に分析したレポートを公開しています。

各種情報については、以下のサイトをご参照ください。

- 温室効果ガスインベントリや削減目標等の各種情報(UNFCCC) https://unfccc.int/reports

- IPCC Reports(IPCC) https://www.ipcc.ch/reports/

2)その他の統計

-

World Bank:Climate Change Data

温室効果ガス(GHG)排出量、エネルギー使用量と構成、経済活動と気候変動の関連等の国・地域別統計データ

https://data.worldbank.org/topic/climate-change -

World Meteorological Organization:State of the Global Climate 2024

地球全体の気温の状況、海洋や雪氷圏の状況、異常気象・極端現象にかかるデータ・分析

https://wmo.int/publication-series/state-of-global-climate-2024

scroll