- トップページ

- 事業について

- 事業ごとの取り組み

- 民間連携事業

- 途上国の課題/ビジネスニーズを知る

- 中東

- モロッコ ― 注目分野(海洋漁業・資源管理・養殖分野)

大西洋と地中海に面する長い海岸線を有するモロッコでは、海洋漁業分野のポテンシャル大!

モロッコ海洋水産セクター概観

モロッコは、アフリカ大陸において漁業生産量第一位(約140万トン、2017年)の座を占めています。水産セクターへの就業者数は20万人、日本の市場でも大きな割合を占めるタコをはじめ、水産物が農水産物輸出高の50%、全輸出高の10%を占めており、モロッコ経済の中で水産セクターは重要な役割を担っています。

一方で、乱獲や気候変動による水産資源の減少に直面しており、天然資源だけに依存した漁業振興は持続的に困難であることから、水産資源管理能力の強化や養殖漁業等の開発が優先課題となっています。また、生産量全体の約95%を占める沿岸・零細漁業で多く活用されている木造船の安全面管理と近代化、水産物の品質・衛生管理体制強化(含むコールドチェーン)、海岸部との観光開発と沿岸・零細漁業の相乗経済効果促進などといった課題もあります。

これらの課題に取り組むため、モロッコ政府は、2009年に`Plan Halieutis`(2009-2020年をカバーする水産セクター開発の長期計画)を策定(現在改訂準備中)、さらに2016年に持続的な水産業と社会の調和や環境配慮を目指す地域的な協働のプラットフォームとしてブルーベルトイニシアティブを立ち上げました。

わが国は1987年から現在まで、モロッコの水産セクターに対し水産教育・漁業訓練、漁業振興・普及事業、水産基盤整備、水産資源管理、養殖など多方面に渡り、技術協力・有償資金協力・無償資金協力を有機的に組み合わせて支援を実施してきました。

日本の有償資金協力で建造された調査船はモロッコ及びサブサハラ諸国沿岸の海洋資源調査に活躍中。

典型的な零細漁港の漁船。モロッコの漁獲の大部分はこういった漁船での沿岸漁業による。

ムール貝の養殖現場で働く零細漁民。

養殖された藻類の収穫

日本の無償資金協力で地中海岸に整備された貝類養殖技術研究センター

建設プロジェクトの銘板と同センターの模型

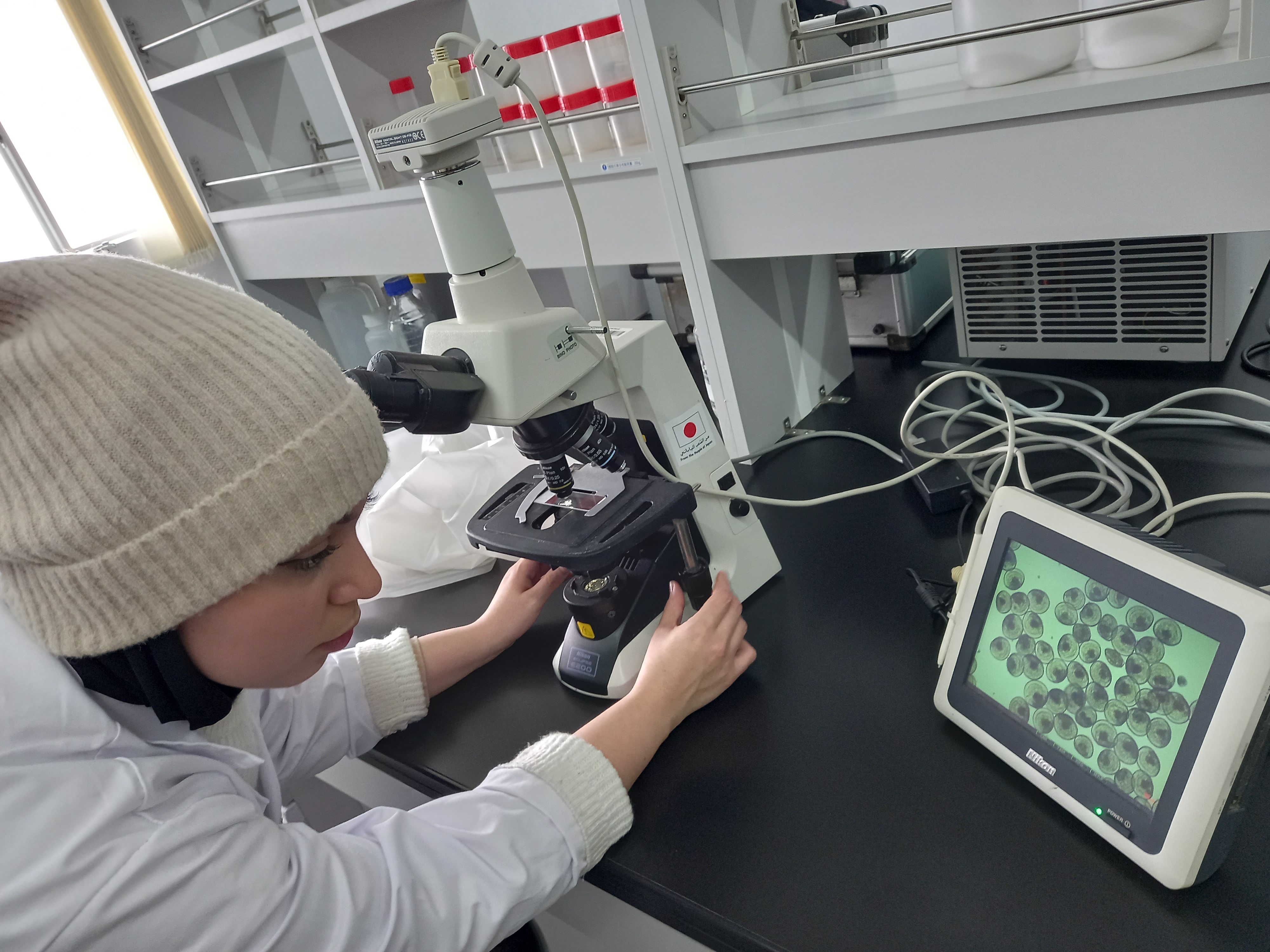

同センターでの稚貝の研究風景

特に解決が期待される開発課題

・水産物の高付加価値化を通じた漁民及び水産業従事者の収入向上

・持続可能な養殖振興を含む適切な水産資源管理

活用が想定される製品や技術の例

・水産流通・加工関連技術(高付加価値化、保蔵、品質保持、包装等)

・海面養殖関連技術(海藻・貝類養殖向け養殖施設・資機材及び技術)

・水産物の品質保持が可能な経済的で安全な小型漁船・機材及び技術

・高度衛生管理型施設用資機材及び関連技術

・水産資源管理・養殖業に資する各種デジタル・AI技術

日本が長年支援してきた海洋漁業技術学校での技術実習風景

日本の無償資金協力で2000年代にアガディールに整備された水産物付加価値技術センターでは現在も様々な水産物加工品の研究が進行中。

同センターで加工された水産物の一例

担当者コメント

日本ではモロッコと言えば砂漠を思い浮かべる方が多いですが、同国は資源豊か且つ風光明媚な海岸線も有し、多様な魚類・貝類・藻類の海洋資源に恵まれています。タコや寒天など、モロッコ産の海洋資源は日本の食卓にも多く上っています。日本の皇室とも交流のある国王以下親日の国でもあり、多くの人が日本に対する憧れ・尊敬の念を持って接し、日本からの投資呼び込みに積極的な国です。同じく海洋資源が豊富で水産業開発が進む日本からモロッコに応用できる関連製品・技術は豊富にあるかもしれません。2年に1度、モロッコ中部の水産・観光都市アガディール(ヨーロッパ各都市から直行便あり)では大規模国際水産エクスポ「サロン・アリューティス」(Salon Halieutis)も開催され、モロッコの水産セクターの現状、進出民間企業のプロフィールを実際に目で見るのに良い機会でもありますので、まずはそちらへの出展・参加から検討されるのもお勧めです。

地中海岸の風景

モロッコの食卓を彩る豊富な海産物

2023年サロン・アリューティスの漁業機材パビリオンの展示風景。ヨーロッパ、アフリカ、アメリカ大陸からの参加企業が多い一方、日系企業の参加数はまだ少ない。

scroll