東海地方の長期研修員15名が、2024年度JICA中部地域理解プログラム「地域資源としての木曽川」に参加しました。

そしてクリーンに

2025.03.14

本プログラムは、日本各地で培われてきた地域特有の開発事例を題材とし、地域に根差した具体的な開発事例を学ぶことで、JICA留学生が日本の開発経験に対する理解を深めることを目的としています。本目的のもと、今回は「地域資源としての木曽川」と題して、中部地方の水資源にかかわる様々な施設を訪問しました。

(1)木曽三川

まず初めに、木曽三川公園センターおよび木曽川沿いの施設を訪問しました。治水神社では、二礼二拍一礼などの日本の方式に沿って参拝をしました。また、水屋(輪中の農家)も訪問し、エレベーター式の仏壇に驚きつつ、伝統的な水郷地域の家屋について学びました。

JICA中部センター職員による説明の様子

神社に入る前の手の清め方の説明の様子

(2)犬山城

木曽三川を訪れたのちは、木曽川を一望できる国宝犬山城を訪問し、日本文化理解を深めました。

犬山城前での集合写真

(3)今渡ダム

次に、地域資源としての木曽川がどのように機能しているかについて、さらなる理解を深めるため、今渡ダムを訪問しました。今渡ダムでは、職員の方から安定した水の供給のためのダムの役割などをお話しいただいたほか、施設内の紹介もしていただきました。

今渡ダムの職員の方による講義の様子

今渡ダム施設内の見学中の様子

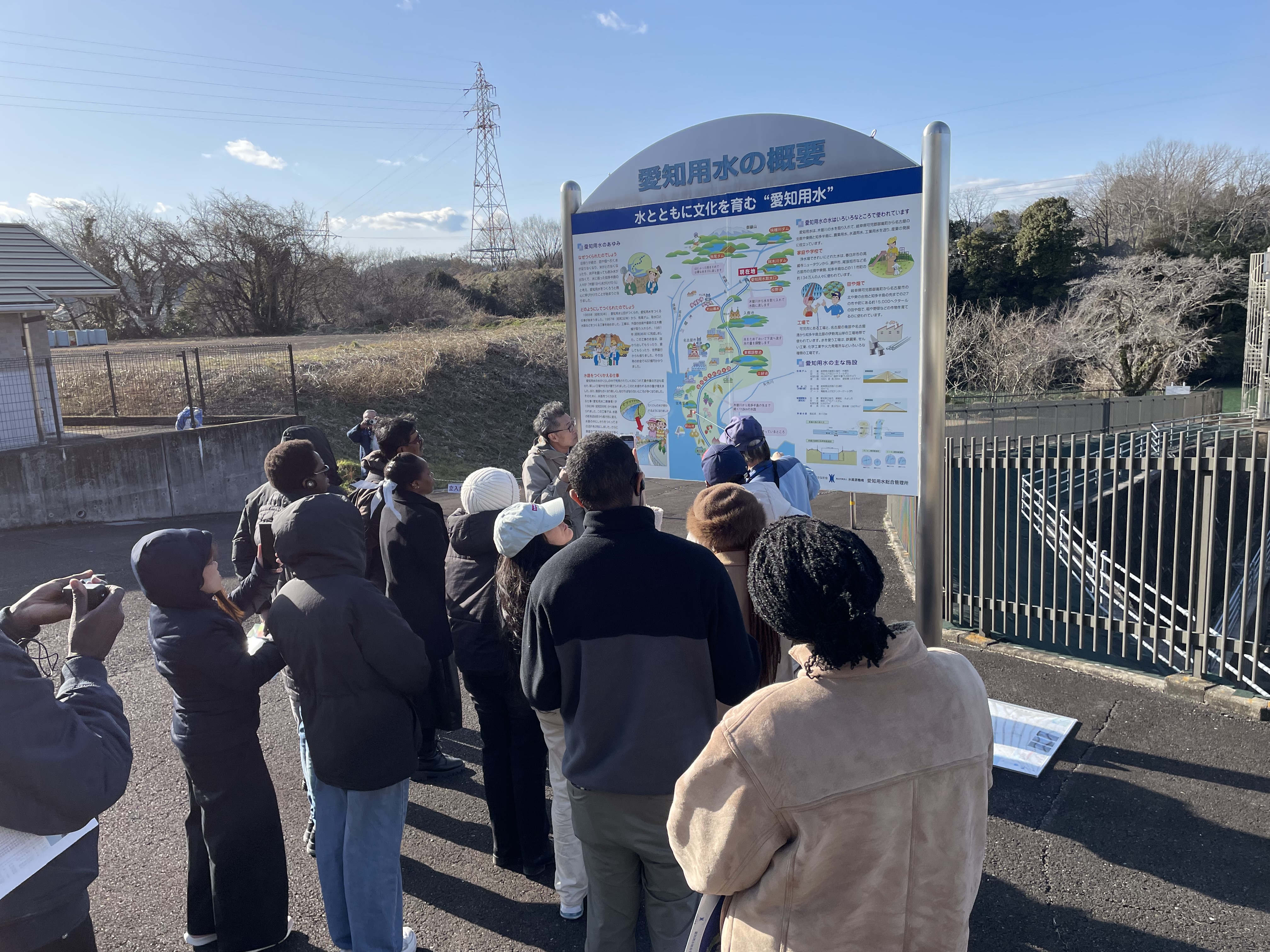

(4)愛知用水兼山取水口

最後に、負の経験である洪水対策、開発事例である愛知用水への理解を深めるため、兼山取水口を訪問しました。兼山取水口でも、職員の方から当施設の歴史や役割などをお話しいただき、施設内の紹介もしていただきました。

兼山取水口の職員の方による講義の様子(1)

兼山取水口の職員の方による講義の様子(2)

研修員の皆さんも終始興味津々のご様子で、今渡ダムや兼山取水口での職員の方からの講義の後は多くの質問が飛び交っていました。例えば、「周波数について、50Wと60Wのものがあるが、これはどのような違いがあるのか。」や「愛知用水の第一期工事では世界銀行から資金調達をしたが、第二期工事ではどのようにしたか。」などといった質問をされていました。本プログラムを通して、研修員の皆さんは楽しみながらも、日本の開発経験に対する理解を深めることができました。

scroll