【教師海外研修 授業実践報告】アフリカ ナミビアの経験を日本国内教育に活かす(岡山県倉敷市立万寿小学校)

2023.10.30

岡山県の倉敷市立万寿小学校で、国際理解教育を担当する、荒木亜紗子先生。2023年8月に、アフリカ南西部に位置するナミビアで行われた、10日間のJICA教師海外研修に参加されました。同研修で得た一番の気づきは、多様性を受け入れ、お互いを尊重し合うという視点。ナミビアでは、異なる言語や文化を持つ人々が、自然と混ざり合い、共生している様子を様々な場面で目にしたそうです。

日本でも同じように、多様性が尊重されているかと考えてみると、外国籍の労働者や外国につながる児童生徒が増えつつある中で、まだまだ課題があると感じた荒木先生。研修や、これまでの経験から得られた気づきを生かし、6年生を対象に、現在の日本において、多様性が尊重されているかどうかを考える授業を展開されました。2023年10月17日(火)に、6年4組で行われた授業の様子をお伝えします。

授業のタイトルは、「ちがいのちがい」。児童はこの授業に先駆けて、世界の衣食住について、日本との共通点や相違点を見つけたり、アフリカの国について調べたりするなど、「ちがい」を意識する活動を経験したことがあります。今回の授業は、「ちがい」について、もう一段深いところで議論する機会となりました。

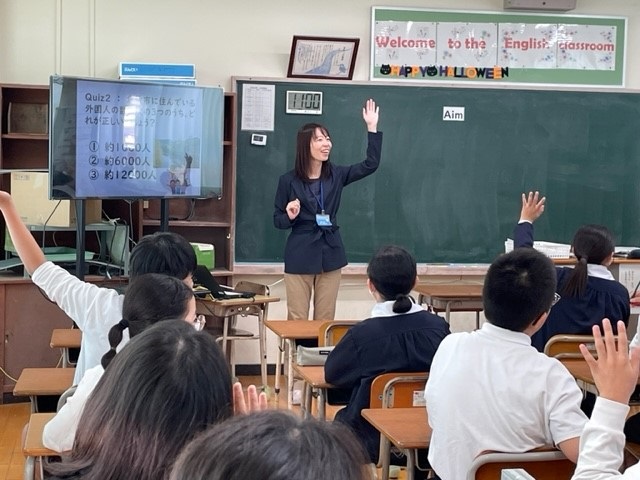

ウォームアップのクイズは、「倉敷市に住んでいる外国人の数」など、多様性と自分との関わりに目が向くものでした。その後に登場したのは、ウガンダ出身の外国人指導助手である、Barigye Doreen先生。ご自身が日本で体験した差別について共有されました。「電車が混んでいるのに、私の隣には誰も座らないことがある。」「日本人以外はお断りというレストランを見たことがある。」というエピソードが語られると、児童からは「えーっ!」と驚きの声が上がります。自分たちにとって身近なDoreen先生が、そういう経験をしたことがあるということに、びっくりしている様子が伝わってきました。

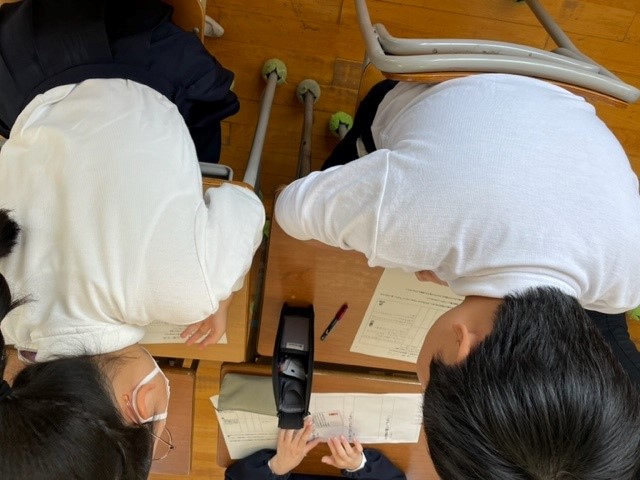

続いて、「①あってもいい『ちがい』」、「②あってはいけない『ちがい』」、「③判断が難しい『ちがい』」について、グループで意見を出し合いました。題材となったのは、宗教上の理由で授業中もスカーフを着用しているCさんと、海外から転校してきたばかりで宿題をしなくて良いとされているGさんの2ケースです。各自で①~③のどれかを選び、その理由について、グループ内で議論しました。クラス全体での共有では、「それぞれの国に文化があり、その文化を無理にやめる必要はない。」、「宗教ごとにルールが違うのは当たり前。先生がCさんに理由を聞いて、みんなで共有すればいいのではないか。」、「Gさんは日本語がわからないのだから、日本語がわかるようになってから宿題をすればいい。」「段階を踏んで、宿題をすればいい。最初は、みんなと同じ宿題はしなくてもいいのではないか。」「タブレットを使って翻訳しながら取り組めばいい。」など、様々な考えが出てきました。

授業の最後には、Doreen先生の体験談や、グループで話し合ったことを結び付けながら、倉敷に住む外国人が悲しい思いをせずに暮らすためにはどうすればいいかについて、話し合いました。「Doreen先生の話を聞いて、どう思った?」という荒木先生の問いかけに、「おかしい!」と答える児童たち。「でも、それで終わったら、差別はずっと続くよね。」という投げかけに、みんな、ハッとした表情になりました。「日本には人種差別はないと思っていた。でも、実はあると知って驚いた。見た目ではなく、中身が大切だと思う。」「話してみて、初めてわかることもある。相手のことを知って、正しく接することが大事だと思った。」など、一人ひとりの考えを共有して、授業が終了しました。

授業後に、「外国人を差別したり、偏見を持って接したりしてはいけないと思っている児童は多くいたように感じますが、身近な存在である友人や近所の人などに対する多様性の尊重はできていないこともあるように思われます。まずは、児童の周りの人への多様性の尊重を育てる機会を提供していきたいです。」と語ってくださった荒木先生。異文化に関する情報を共有し、考え方や暮らし方の違いについて考える機会を設けることで、多文化共生社会が広がることを目指す同校の取り組みを、今後も応援しています!

(記:岡山県JICAデスク)

活発に議論する児童たち

議論した内容を全体で共有

一人ひとりが積極的に参加しました!

scroll