【実施報告】JICA中国協力 「呉市小・中学校教育研究会 人権教育部会」

2024.08.21

呉市の白岳小学校で8月21日、市内の小・中学校の教員を対象とした教育研究会の人権教育部会が行われました。呉市は広島県内でも外国につながる子どもが多い地域の一つです。小・中学校の教員23人が参加され、グループワークを通して人権教育のありかたについて学び、学校内での課題や問題意識について共有しました。

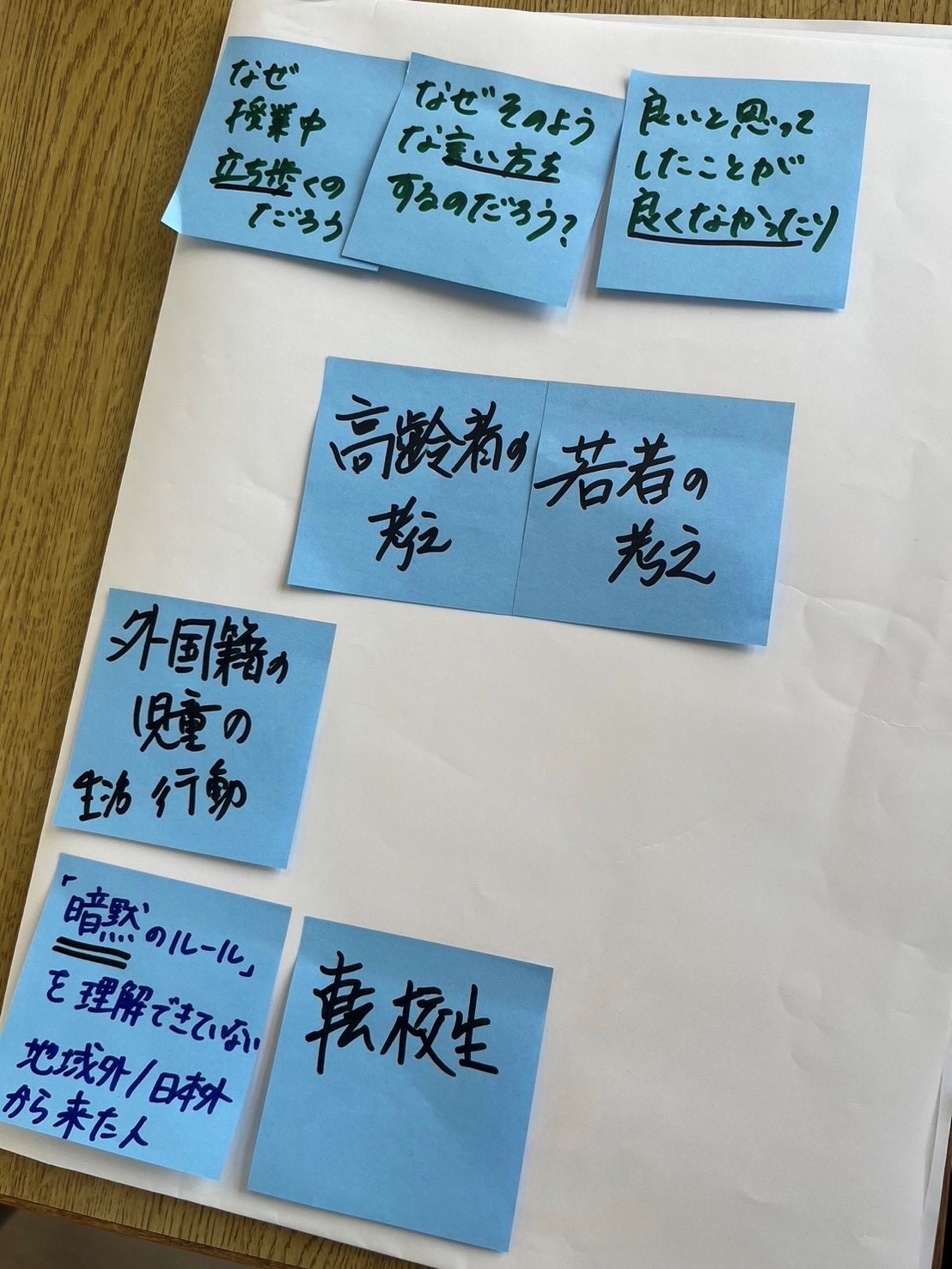

6グループに分かれて簡単な自己紹介をしたあとは、異文化を体験する「バーンガ」と呼ばれるカードを使ったゲームに挑戦しました。言葉による意思疎通ができない中での体験や感情を日常生活のレベルに落とし込み、どのような人がどのような場面で同じような感情になるか、なにが意思疎通の障害になっていたかを考える中で、価値観や意見の違いですれ違いが生じたときに、どのようなことができるかについて考えを深めていただきました。

その後、「ヒジャブ」という動画を視聴しました。イスラム教徒である転校生にヒジャブ(イスラム教の女性が髪を覆うスカーフ)を外させることで学校での統一性を維持したい先生と、それに反抗する女子生徒それぞれの視点から、両者の感情について考え、学校現場における宗教の多様性のありかたについて議論しました。グループによっては、宗教的な理由からくる外見の違いへの対応について、意見が分かれる場面もありました。また、外国につながる子どもとのコミュニケーションにおいては、文化的な側面のみならず、日本語による意思疎通の問題や学習面での課題もある、といった意見も挙がりました。また、「日本、日本語に親しみを持たせながら、本人のアイデンティティも大事にしたい」、「本人が納得することが重要」といった印象的な感想もたくさんありました。

JICAの初代理事長である故緒方貞子氏は、多様性に対する感性を早期に養うことの重要性を説いています。

一方、学校における多様性が拡大している現代において、先生方が抱える課題もまた、多様化・複雑化しているのが現実ではないでしょうか。多様さは豊かさにつながる反面、コミュニケーションや他者理解においては、難しい場面もしばしば引き起こします。そのような日常の中でも、多くの先生方は「歩みより」「学びあい」を重要視し、日々児童生徒や保護者と接し、実践されています。その中核を担う先生方の声や姿勢から、JICAとして学ぶことがとても多くあった人権教育部会でした。

報告:JICA中国インターン生 広島大学大学院人間社会科学研究科 人文社会科学専攻 国際平和共生プログラム 村瀬みゆ

「バーンガ」 。ジェスチャーなどを使ってルールを伝えあいました

「バーンガ」の体験を通じて出た「気づき」

JICAと国際協力についての講義

scroll