【島根県:教師海外研修 授業実践】 江津市立郷田小学校(木村美咲先生)

2024.12.12

島根県江津市立郷田小学校の木村美咲先生は、2024年度JICA中国・四国教師海外研修に参加し、8月にラオス人民民主共和国を訪問しました。その時の経験や発見、国内での事前・事後研修で学んだことを活かして、6年生を対象とした総合の授業を実践しました。

これまでの授業で世界のいろいろな国の食文化や言葉、服装といった文化の違いについて勉強してきた六年生のみなさん。今日は木村先生が考えた「なりきり人生ゲーム」を通して、自分たちが住む日本と木村先生が訪問したラオスの違いについて勉強するようです。

まずはグループに分かれて役を決めたら、役になりきっての自己紹介タイム。各自が与えられた役柄にそって、それぞれの仕事や生活の様子といった特徴を伝えることで、自己紹介をし合っていきました。自己紹介を終えると、ラオスに暮らす民族であるラオ族の「男の子」と「女の子」、モン族の「男の子」と「女の子」、そして「日本人」の5つのグループがあることが分かってきました。ここから「なりきり人生ゲーム」のスタートです。

誕生(0歳)から自分たちと同じ年齢である12歳になるまでを辿るこのオリジナルゲーム。それぞれの役とサイコロの出た目によって行動が異なり、「人間」「ハート」「鉛筆」マークのカードが増えたり減ったりしていきます。ゲームを進める中で順調にカードを増やしていく「日本人」に対して、「ラオ族」と「モン族」、またそれぞれの民族の「男の子」と「女の子」では、明らかにカードの枚数に差が出始めました。サイコロの目による行動の違い、実はそれは男女格差や児童労働の現実などを表していたのです。

子どもたちはゲームを通じて日本とラオスの生活や教育環境の違い、またひとつの国の中でも民族によって異なる問題がたくさんあることを知り、「小さい頃から働いたり家族の面倒をみたりして大変」、「勉強についていけないから将来が不安になる」、「(雨季の影響で道が通れなくなり)学校が休みになって嬉しい」など役柄によって様々な意見があがりました。そして、「人間」カードを「自分を支えてくれる人」、「ハート」カードを「自信や喜び」、「鉛筆」カードを「知識を得たり勉強する機会」と認識できたとき、「日本人」である自分たちの今の暮らしや学校生活があるのは当たり前ではないんだということに気が付く仕組みとなっていました。

今回は日本とラオスの比較でしたが、私たちが住む日本の中にも同じようなことがあるんだよ、と国内の事例を示しつつ伝えた木村先生は「私たちの生活も、また彼らの生活も当たり前ではなく、もしかしたら私たちがラオスや紛争が起きている国に生まれていたかもしれません。今日の授業を通じて自分たち自身で気付いたことを大切にして、これからの生活を一緒に考えていきましょう」と最後に子どもたちに伝えました。

来年から中学校に進む6年生のみなさんが、今日の授業を受け、これからの学校生活で何を考えてどう行動していくのか、とても楽しみですね。

(報告:島根県JICAデスク 舛本 才智)

私がなりきるのはどんな人かな?

次のアクションは・・・ドキドキ

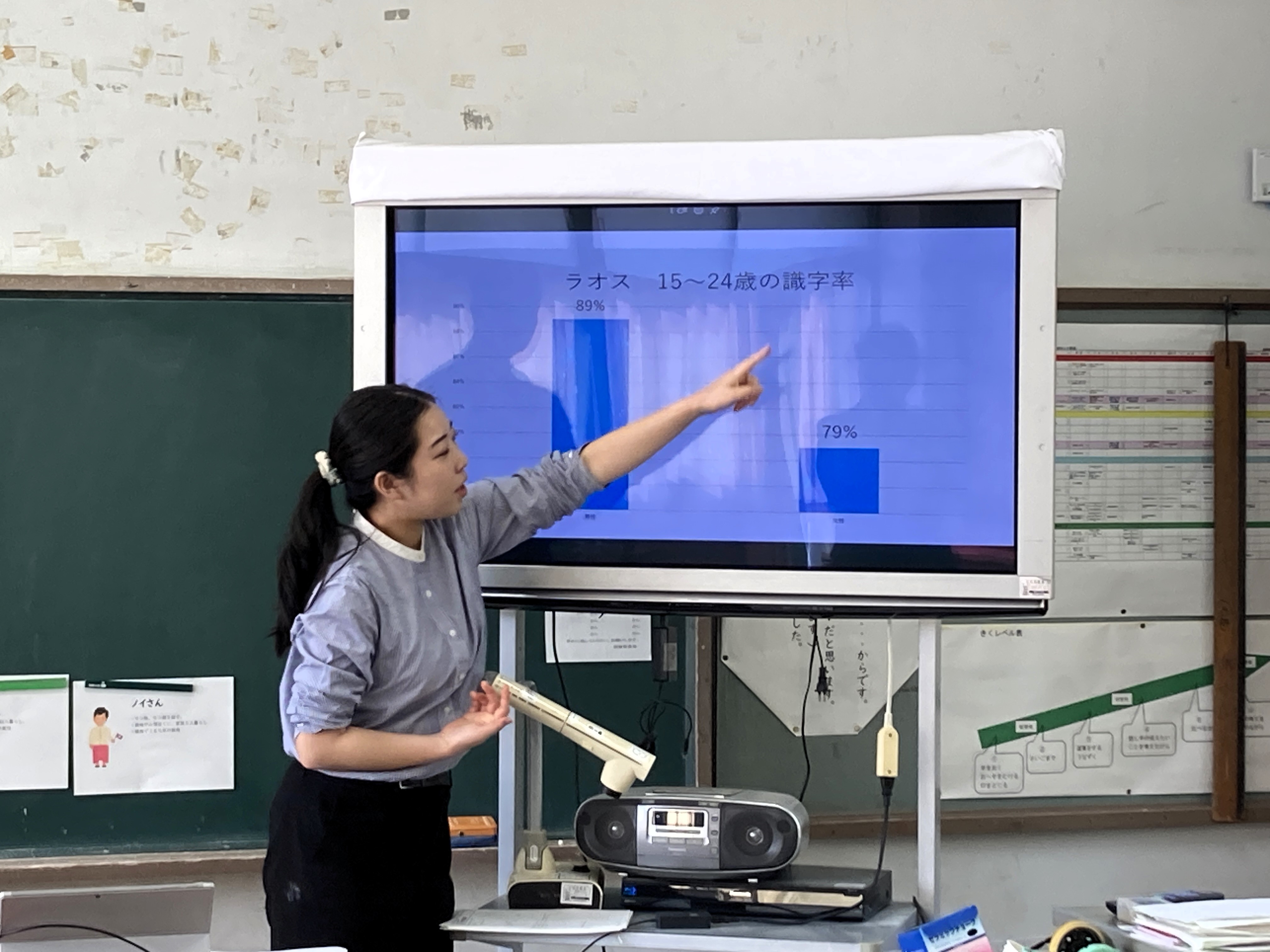

木村美咲先生。具体的なデータを示しながら児童の理解を深めていきます

scroll