【島根県:実施報告】島根県の「外国にルーツをもつ子どもの学習支援ボランティア養成講座」を協働で実施しました

2024.12.27

島根県は全国でも外国人増加率が高い県です。同地で長く多文化共生の地域づくりに取り組んでいる公益財団法人しまね国際センター(以下SIC)は、2022年度から「外国にルーツをもつ子どもの学習支援事業」を展開しています。外国につながる児童生徒の多くは、学習言語の習得や受験勉強にハードルがあることから、この事業では学習言語の習得や学校の授業への参加、進学に高いハードルを感じている外国につながる子どもを対象に、学校外における学習支援や居場所づくり等を通じて、彼らのキャリア形成に寄与することを目的に、連続事業として実施しています。

昨年に続き今年度も、JICA中国は島根県国際協力推進員の配置先でもあるSICと連携し、この事業のひとつである「外国にルーツをもつ子どもの学習支援ボランティア養成講座」(以下、養成講座)を協働で実施しました。

SICでは島根県内の複数の地域で、外国につながる子どもを対象にした学習支援教室を運営しています。そこでの活動を希望するボランティアが、島根県の多文化共生の現状や学習支援のあり方について学び、活動に活かせるようになることを目的に実施されたこの養成講座で、JICA中国はパネルディスカッションやワークショップを担当しました。

2024年7月6日(土)島根大学松江キャンパス及び7月7日(日)島根県立大学浜田キャンパスで同じ内容で開催された講座では、前半に島根県、出雲市、益田市の各教育委員会の先生方による講義があり、各地域の外国につながる子どもを取り巻く現状と課題を知る機会となりました。後半では、外国につながる若者3名が、自身の子ども時代をふり返り、当時の自分の感情や学校、地域で起こったこと、家族や友達との関係などを赤裸々に語ってくれました。登壇者の一人である元JICAブラジル事務所スタッフで、現在島根県国際交流員を務める日系ブラジル人の三浦カロリナ百恵さんは、親と共にブラジルと日本を行き来した経験があります。幼い頃に言葉の壁やコミュニケーションの衝突を味わったことを話され、周囲の支援やサポートのあり方についても自身の体験からコメントしてくれました。

JICAのマハムド ロハン職員は、両親がバングラデシュ人のためベンガル語で育ち、幼稚園に入るまで日本語に触れる機会の少ない環境だったといいます。日本語がわからない両親のために子どもの頃から学校からの連絡を日本語で通訳をしたり、難しい場面もあったようですが「バングラデシュには通信簿という文化がなかったので、親に見せませんでした」などユーモアたっぷりに語りました。また、自身が育った地域にはバングラデシュ人同士の強いネットワークが存在したそうで、外国人が日本社会で暮らすために同胞コミュニティが大きな役割を果たすこと、そして「コミュニティに接する機会のない外国人を、日本人が物おじせず『引きずり出す』『引っ張り出す』ことが重要」であるとも話しました。

広島県からオンラインで参加してくれた鹿野慈太さんは広島文教大学の4年生。お母さんがタイ人で自身もタイのプーケットで生まれ、小学校5年生のときに広島に移り住んだといいます。タイでも日本のYouTubeやアニメなどを見ていたこともあり、カルチャーショックや言葉の壁はあまりなかったと言いますが、「タイ人は辛いことでも『なんとかなる』と受け止める。自分もその価値観があったから、日本での様々な出来事を困難だと感じなかったのかもしれません」と、2つの国をルーツに持つことの強みを笑顔で語ってくれました。

パネルディスカッションでは、会場から時間内に収まらないほど沢山の質問が上がりました。食事や生活といった文化について、言葉や学習について、そして日本社会にある差別や偏見、学校でのいじめといった深刻なテーマについても、登壇者の3名はそれぞれの意見をストレートに共有してくれました。

「外国につながる子ども」だった3名の話には、多様な背景を持つ人を受け入れ、共に暮らしていくこれからの私たち日本人に必要なことがたくさん詰まっていました。

島根県国際交流員の三浦カロリナ百恵さん

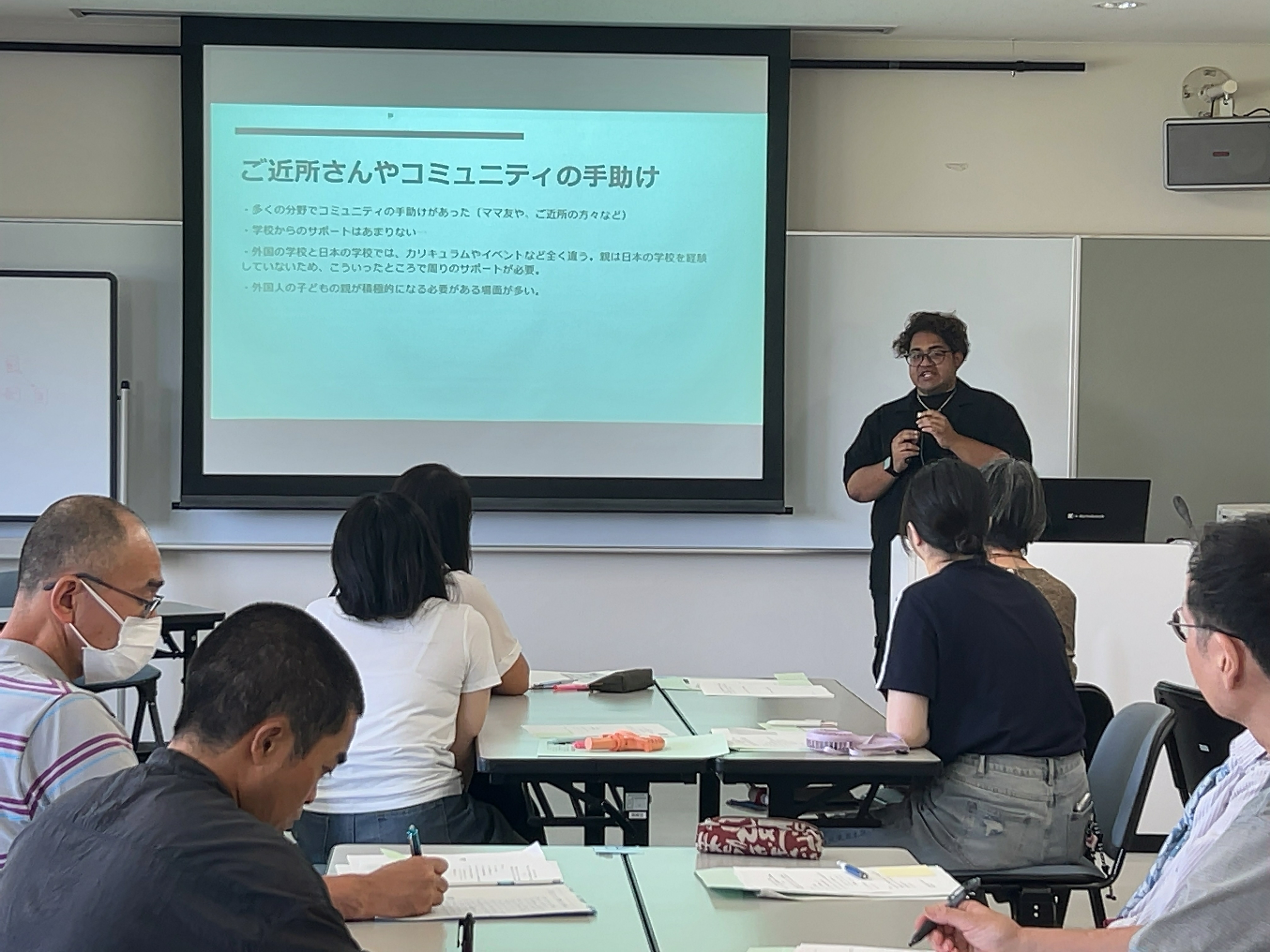

JICAのマハムド ロハン職員

オンライン参加の鹿野慈太さんも加わってのパネルディスカッション

7月13日(土)は松江市で、7月14日(日)は浜田市で、大阪大学大学院人文学研究科の櫻井千穂准教授によるワークショップが行われました。日本語教育や外国につながる子どもの学習支援を専門とする櫻井先生は島根県出身で、JICA海外協力隊として活動された経験もあります。櫻井先生自身が関わる具体的な事例をふまえた講義を聞いたのち、外国につながる子どもの日本語能力や考える力が向上し、地域とつながることもできるイベントを参加者はグループごとに企画していきました。

養成講座の最終回は、浜田市で9月29日(日)、松江市で10月5日(土)に行われ、それぞれの地域で多文化共生に携わるゲストを招き、活動紹介をして頂きました。松江会場では、島根県の中でも外国ルーツの住民の多い出雲市で、長年市民団体の運営や多文化共生マネージャーとしての活動をされている方が、地域の課題や自身の取組み、様々な立場・年齢のボランティアスタッフと協働する意義などをお話くださいました。また、浜田会場では、大学生による活動紹介が行われ、他の学生とともに企画実施したイベントの報告や現在の活動を進路にどう活かしていきたいかなど、学生ならではの視点で発表してくれました。様々な事例を聞いたのち、いずれの会場でも島根大学教育学部の香川奈緒美准教授が進行役となって、参加者間での意見交換が行われました。参加者一人一人が、自身の興味関心や立場から今後のどのような取組みをしていきたいかを共有し、そのためには何が必要で、どんな人と協働していけばよいかなどをグループで具体的に話し合っていきました。

両会場において、プログラムの最初にJICA中国スタッフが異文化理解や他者受容を考えるワークショップを行いました。講義や事例を聞くことで、私たちの知識や情報は増えていきます。しかし、地域に暮らす外国人が味わう文化の違いから生じる戸惑いや違和感、言葉が通じないことから感じる不安や焦燥感などは、頭で分かっていても共感することが難しいかもしれません。JICAが担当したワークショップは、疑似体験を通じて参加者一人一人の感情が揺さぶられ、少数派の人々の気持ちを考えるきっかけになれば、という想いをもって実施しました。

JICAは多文化共生の専門家ではありませんが、開発途上国での経験という強みを生かして私たちができることがきっとあるはず。そう信じて、これからも地域の皆さんと連携して参ります。

大阪大学大学院 櫻井千穂先生の事例をもとに企画を作りました

JICAが行った異文化理解ワークショップ

scroll