【島根県:実施報告】JICA中国・四国 2024年度教師海外研修授業実践in島根県立隠岐島前高校

2025.02.19

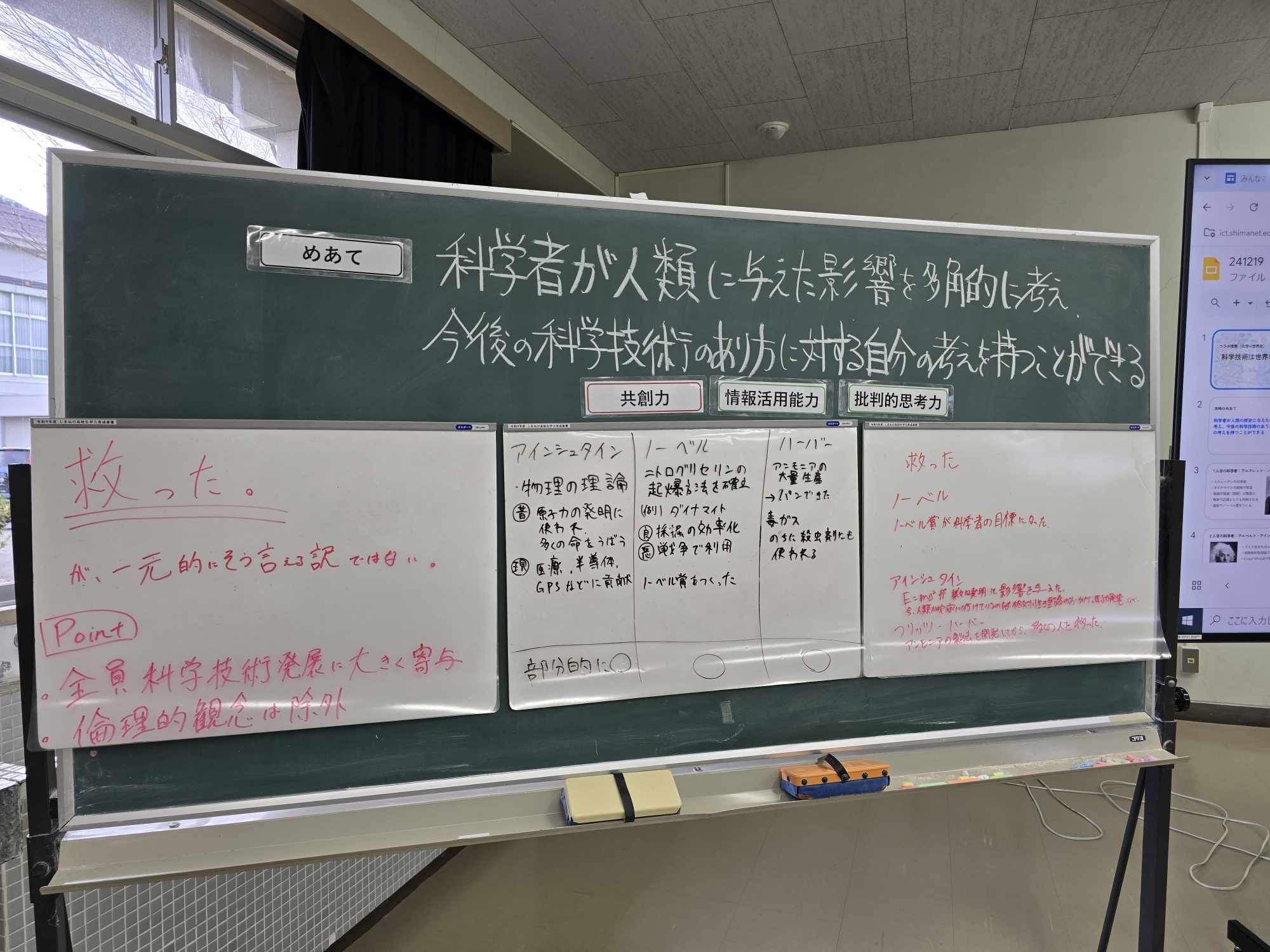

2024年12月19日、島根県立隠岐島前高校にて、JICA中国・四国の教師海外研修に参加した吉岡裕司先生が3年生を対象に化学の授業を行いました。「科学技術は世界を救うか?」をテーマに、アルフレッド・ノーベル、アルベルト・アインシュタイン、フリッツ・ハーバーの3人の科学者に焦点を当て、その功績と人類への影響を深く掘り下げるというものでした。

生徒たちは3つのグループに分かれ、それぞれタブレットを使用して各科学者について調べ、それをもとに、3人の科学者は世界を救ったか話し合いました。どのグループも、3人の科学者の功績が医療や農業分野の発展に大きく寄与したことや、ノーベル賞が科学者の目標となり日々進化する技術が現代社会に貢献していることを述べ、「世界を救った」と結論づけました。同時に「科学は悪用される可能性もある」といった倫理的視点についても触れ、科学技術の利用方法について考えを深めました。

授業の後半では、吉岡先生が参加したJICA中国・四国 教師海外研修で訪れたラオスでの経験を通して、生徒たちに「科学技術が持つ両面性」を伝えました。

視察したヂナイモ浄水場では、さいたま市や横浜市などの行政が技術支援を行い、メコン川の汚染水を浄水し、これにより多くの人々が安全な水にアクセスできるようになったことを紹介しました。また、日本のODAで建設されたナムグム第一水力発電所も訪れ、ここが日本とラオスの絆のシンボルになっていることやラオスの経済を支える重要な産業へと成長していることを紹介しました。

一方で、ラオスの地雷や不発弾問題にも触れ、不発弾処理現場を見学したことも報告しました。現在でも年間約300人が不発弾による被害を受けているという現実を共有し、科学技術には負の側面もあることを改めて認識したと言います。この体験を通じて、吉岡先生は「科学技術は世界を救う力を持っていると思っていたが、負の側面もあることを感じた。科学技術が世界を救うものであるために大切なことは何だろうか考えてほしい」というメッセージを生徒たちに伝えました。

授業の最後には、不発弾の廃材を利用して作られた栓抜きが紹介されました。生徒たちは興味津々で栓抜きを手に取り、「思っていたよりも重量がある」、「不発弾の廃材で生活用品が作れるのはびっくり」などの感想がありました。

今回の授業を通して、生徒たちは科学技術の進展が世界を変える力を持つ一方で、それをどのように使うかが人間の責任であることを学ぶ機会となりました。

(報告:海士町 国際協力推進員 森田瞳子)

すべてのグループが世界を救ったということで結論付けた

不発弾の廃材を使った栓抜きに興味を持つ生徒

こちらが栓抜き。アルミのような素材に見えるが、硬くて重量がある

scroll