【広島県:実施報告】広島県教育委員会「人権教育実践交流フォーラム」で講義、演習を行いました

2025.03.28

日時:2025年2月12日(水) 10時30分から16時(内、11時30分から12時20分、13時20分から15時50分をJICAが担当)

場所:エソール広島(公益財団法人広島県男女共同参画財団)

主催:広島県教育委員会

協力:JICA中国

2025年2月12日、広島県教育委員会が主催する「広島県人権教育実践交流フォーラム」が開催されました。昨年度に続き、JICA中国は本研修で講義やワークショップを行いました。

当日は、広島県内で人権教育に携わる行政職員や社会教育施設のスタッフ、社会教育委員や教職員など28名が参加され、はじめに広島県立日彰館高校の学校行事を通じた人権意識の醸成や三原市における人権教育・啓発に関する取組みについて発表がありました。

JICA中国が担当する時間では、参加者がそれぞれの職場で得られた知見を再現できることを目指し、参加型ワークショップを行いました。滋賀県国際協会が開発した「ここは何色?」という教材を活用し、文字が読めない環境でグループで課題をクリアする、という体験をして頂きました。読み方も書き方も分からない文字や単語を、見よう見まねで書き写し、意味を理解して、与えられた課題をこなしていく、という状況は、外国につながる児童生徒が日々学校で直面していることかもしれません。その戸惑い、焦燥感、また課題を終えたときの達成感などを実際に感じて頂くことで、すべての子どもに、教育を受ける権利が平等に保障される必要性を再認識し、そのために私たちが何をすべきかを考える時間になりました。

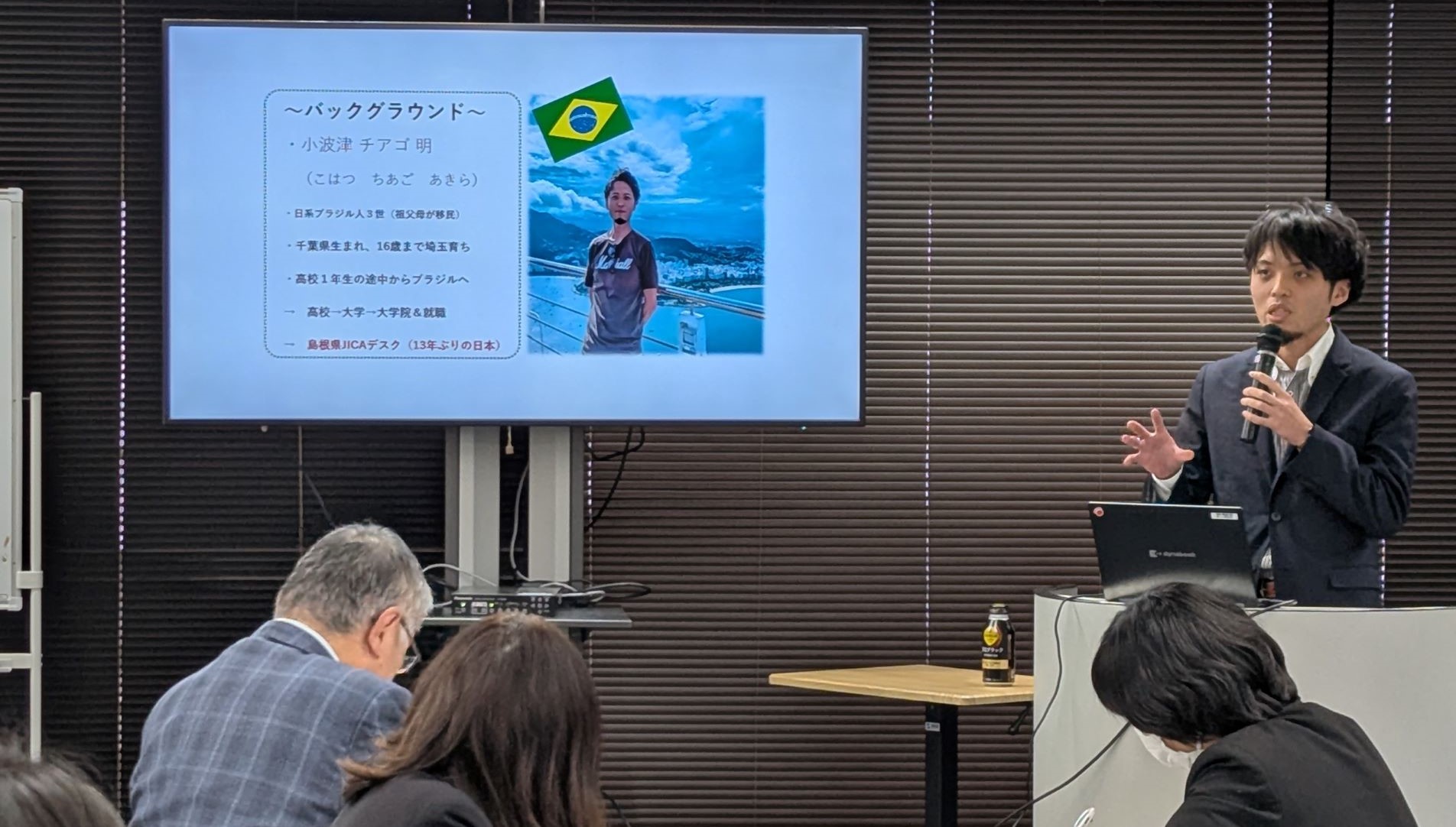

その後、島根県JICAデスクの小波津チアゴ明国際協力推進員が講義を行いました。日系ブラジル人3世である小波津推進員は、日本で生まれ、16歳まで日本で過ごしたのちにブラジルへ渡り、昨年13年ぶりに日本に戻ってきました。子どもの頃から日本で感じていた他者とのちがいやアイデンティティについての葛藤、日系ブラジル人であることを強く意識するようになったブラジルでの生活、そして自身のルーツへの想いを赤裸々に語りました。また、多様な文化が存在するブラジルでは、ジェンダー平等の視点から「ジェンダーニュートラルランゲージ」が提案されたり、人種間の格差を埋める大学入学制度が設けられているなど、日本と異なる多文化共生社会への取組み事例も紹介しました。

小波津推進員の講義

ワークショップの解説

人権が尊重される地域を考えるとき、配慮されるべきはもちろん外国人だけではありません。年齢、職業、性別、障害の有無問わず、すべての人が豊かさや暮らしやすさを感じる場所が「持続可能なまち」の条件であるはずです。後半のワークショップでは、認定特定非営利活動法人 開発教育協会が開発した「豊かさと開発」という教材を使って、自分にとって、そして自分と異なる立場の人にとって豊かな社会に必要な条件はなにか、をグループで意見交換を進めました。

参加者からは「演習を通して、他者理解、多様性理解について学ぶことができて良かった。学校での人権教育に生かしていきたい」、「ゲームを通して、他者を理解したり思いやったりすることの難しさや大切さを体感することができた。『人権』と聞くと難しくとらえがちだが、こういった取組を広めていくことが大切だと思った」、「多文化のワークは大変有意義だった。JICAの人を招いて出前講座をしたい」といった感想が上がりました。

JICAが活動する開発途上国でも日本でも、すべての人が自分らしく、安全に尊厳が守られ、笑って過ごせる社会を目指すという点ではなんら変わりはありません。そのためにはすべての人の人権が尊重され、保障されることが必要ではないでしょうか。JICA中国はこれからも、多様性のある寛容な社会づくりに貢献できるよう、行政や地域の皆さんと協働していきます。

scroll