【島根県: 実施報告】 トークイベント 「“普通”ってなんだろう」が出雲市で行われました

2025.06.20

参加者ともトークセッションが行われ、様々な意見交換が行われました

2025年5月24日(土)、出雲市内の書店「句読点」で、「“普通”ってなんだろう?」と題されたトークイベントが開催されました。このイベントでは、島根県JICAデスクの小波津チアゴ明国際協力推進員が登壇し、「普通」という言葉を多様性というフィルターを通して問い直し、社会における多様性、そして「普通」という言葉のあり方について考察する機会が提供されました。

イベントの中心テーマである「普通」という言葉は、出雲という地域特性の下に多様性の視点から掘り下げられ、参加者と共に考える対話型で進められました。

小波津推進員のテーマ設定には、彼自身の多様な背景が深く関わっています。祖父母が戦前にブラジルへ移住し、両親がブラジルで生まれ、その後日系人としての在留資格で両親が日本へ渡り、日本で彼が生まれたという経緯が語られました。外見やアクセントのない日本語のため、一見「普通」の日本人として扱われてきた一方で、幼少期から青年期にかけ、公式文書での氏名のカタカナ表記や、家庭内の独自の環境と外部社会との文化的なギャップに「後ろめたさ」や「居場所が見つけづらい」感覚を抱えていたといいます。ポルトガル語を話すことやブラジルにルーツがあることを恥ずかしいと感じ、周囲に同化し「普通」の日本人になろうと努力し、葛藤を経験したことが明かされました。

また、小波津推進員は他者の背景が考慮されない「日本語がお上手ですね」といった、意図的ではないものの相手を傷つける、彼自身が実際に経験したマイクロアグレッションの事例を挙げ、無意識の偏見や先入観が他者の心理的負担となり得ることを伝えました。

高校2年生からブラジルに移住した経験は、彼の価値観を大きく変えました。多様な外見や宗教を持つ生徒が共存する教室、モスク、寺院、シナゴーグ(ユダヤ教徒の礼拝所)が同じ市内に共在するブラジルの社会で「当たり前のよう」に受け入れている状況に触れ、画一的な社会であった日本から移った彼にとって、それは「魅力的で驚き」であり、「文化のモザイク」であると感じたと語ります。しかし、言葉が拙いことからブラジルでも日本人・外国人として扱われ、自身の居場所やアイデンティティに悩む経験も継続したといいます。最終的には、「どちらでもない」ではなく「どちらでもある」という考え方を受け入れ、自身の多様性を受け入れることが社会の多様性を受け入れる一歩につながるとの気づきを、イベント参加者と共有しました。

トークセッションでは、「普通」という言葉の多面的な意味合いが掘り下げられました。

若者言葉としての「普通」: 「普通に美味しい」「普通にかっこいい」のように使われる場合、それは「とても美味しい」という意味ではなく、「中の上くらい」、すなわち「大多数が美味しいと感じる」といったニュアンスで使われると解説されました。

コミュニティ内での「普通」: 「エレベーターでは若手が操作版の前に立つのが普通」のように、特定のコミュニティ内で「当たり前」として使用され、そのコミュニティ内の「大多数(マジョリティ)」が強調される意味合いを持つと説明されました。これは「間主観的※1」な共通認識を指すとも言及されました。

これらの考察を踏まえ、今回のトークセッションでは「普通」を「コミュニティ内の間主観的な大多数≒マジョリティ」と定義しました。これは、ポジティブ・ネガティブといった他の意味合いを排除した「まっさらな意味合いでのマジョリティ」であると強調されました。

※1間主観的とは:相互主観性、複数の主観の間で共通に成り立つこと

イベントの中で、人口減少社会における多様性の意義も言及されました。国立社会保障・人口問題研究所 の予測では、島根県の人口は2040年までに大幅に減少するとされており、この減少を緩和するためには、多様な人材、特に外国人材の受け入れが不可欠であると示唆されました。これは単なる労働力不足の解決にとどまらず、島根という地を構成するという意味で地域経済の活性化にも貢献する可能性を秘めていると指摘されています。

一方で、多文化共生社会を進める上での課題も挙げられました。

言語の壁と居場所作り: 島根県には文化・言語的に多様な背景を持つ子どもたちがおり、特に日本語指導が必要な児童・生徒は出雲市内で100人以上に上ると報告されています。

文化的ギャップと無意識の排除: 子どもが母国での「普通」を日本で適用しようとして叱られた事例や、日本の「空気を読む」文化が時に「静かに誰かを排除する」可能性を持つことが示されました。

「普通」の相対性: 「普通」は比較対象があって初めて成立する概念であり、地域によって異なること、また「無意識のバイアス」や「マイクロアグレッション」につながり得ることが強調されました。

小波津推進員は“真の多様性とは「違いを活かして新しい価値を生み出すことでもある」”と述べました。また、阪神淡路大震災をきっかけに生まれた「やさしい日本語」だけでなく、「やさしい姿勢」を持つことの重要性を強調しました。この「やさしさ」には、分かりやすさ(easy)と親切さ(kind)の両方の意味が含まれると解説が行われました。

日本の社会は今、多様な力が集まって土をなす「やおよろずの神話」のように、多様な力を集積させ社会を再構築するタイミングにあると示唆されました。そのためには、まず受け止め、知り、尊重し、そして共に創造する、共創姿勢が大切であると結ばれました。

トークセッションの後半では、参加者が異文化理解を深めるための「カルチャーアシミレーター」というアクティビティが実施されました。これは、異文化摩擦のエピソードに対する複数の解釈を通じて、多様なものの見方への気づきを促すトレーニングです。

具体的な事例として、異文化間でのコミュニケーションの誤解が生じるメカニズムが提示され、参加者はそれぞれの文化背景に基づく行動の理由を考察しました。この体験を通じて、相手の文化背景を理解することの重要性が体感的に示されました。

私たちは無意識のうちに「普通」という枠組みで世界を見ていますが、その「普通」は相対的なものであり、時に人々を排除する壁や武器ともなり得ます。島根県が歴史的に多様な神々が集う地と言われているように、そうした多様性を現代の多文化共生社会にも活かせるはずだということが述べられ 、「多様性は混乱ではなく、豊かさをもたらすもの」であるというメッセージが伝えられました。

最後に参加者に対し、イベントの帰り道に自身の「当たり前」や「普通」を一つだけでも見直し、周囲の「普通ではない」と思っていた人や事柄を多様性の一部として捉え直すことが、より良い社会を作る一歩となることを訴え、本イベントは締めくくられました。

この問いかけとともに、出雲の書店で始まった「普通」への問い直しは、参加者一人ひとりの日常へと続いて行くことが期待されます。

(記:島根県JICAデスク 小波津 チアゴ 明)

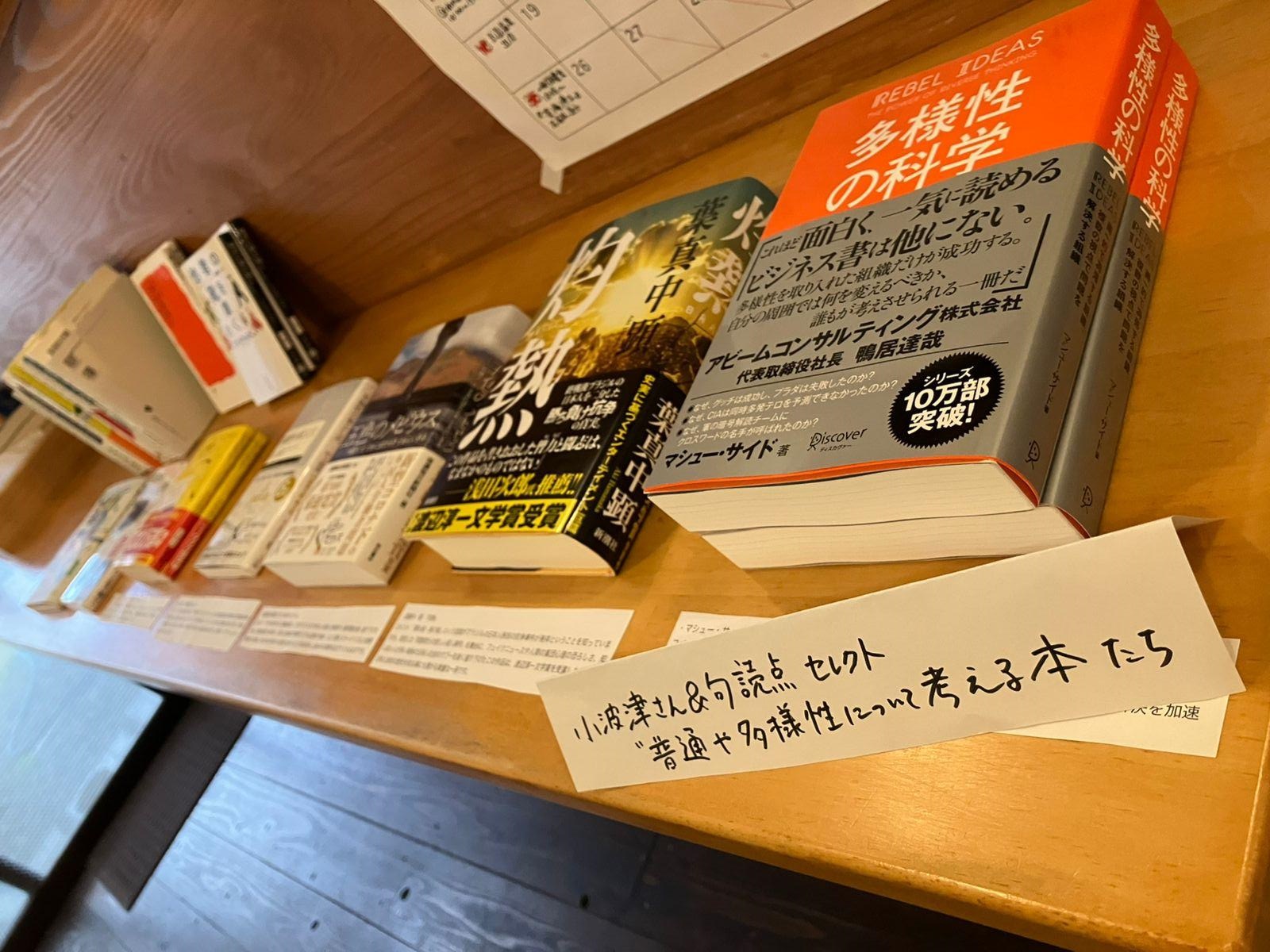

お勧め書籍なども紹介されました!

scroll