【島根県: 実施報告】JICA中国共催「外国にルーツをもつ子どもの学習支援ボランティア養成講座」第2回開催報告

2025.08.15

地域社会における多文化共生の推進は、JICAの国内事業における重要なテーマの一つです。2025年7月5日(土)に出雲市民会館(東部会場)で、続く7月6日(日)には益田市立市民学習センター(西部会場)にて、(公財)しまね国際センターが主催しJICA中国が共催する「外国にルーツをもつ子どもの学習支援ボランティア養成講座」が開催されました。この講座は、外国につながる子どもたちの学習支援を担うボランティアの養成を目指すもので 、かつて当事者として支援を受けた人やその保護者の声、そして教育現場の現状と課題を共有し、参加者の理解を深める貴重な場となりました。

講座は、しまね国際センター職員の進行で始まり、JICA中国のスタッフや地域日本語教育コーディネーターが紹介されました。JICA中国の職員はあえて日本語でなくウズベク語での挨拶「Assalomu alaykum(あなたの元に平穏が訪れますように)」を披露し、イスラム教の国々で共通する挨拶文化を紹介しました。

最初に、参加者は配られた用紙を4つに折り、各スペースに名前、所属、居住地、そして好きなものを記入して自己紹介を行いました。その後、参加者はグループに分かれてこの講座への参加理由や目的を語り合い、ある参加者は自身の近隣に外国籍住民が多いことを挙げ、「外国」が身近な存在になっていることへの興味を述べるなど、この時間は、各々がなぜこの講座に参加することを決めたのか、どうして子どもたちのサポートを志そうとしたのかなどが語られる場となりました。

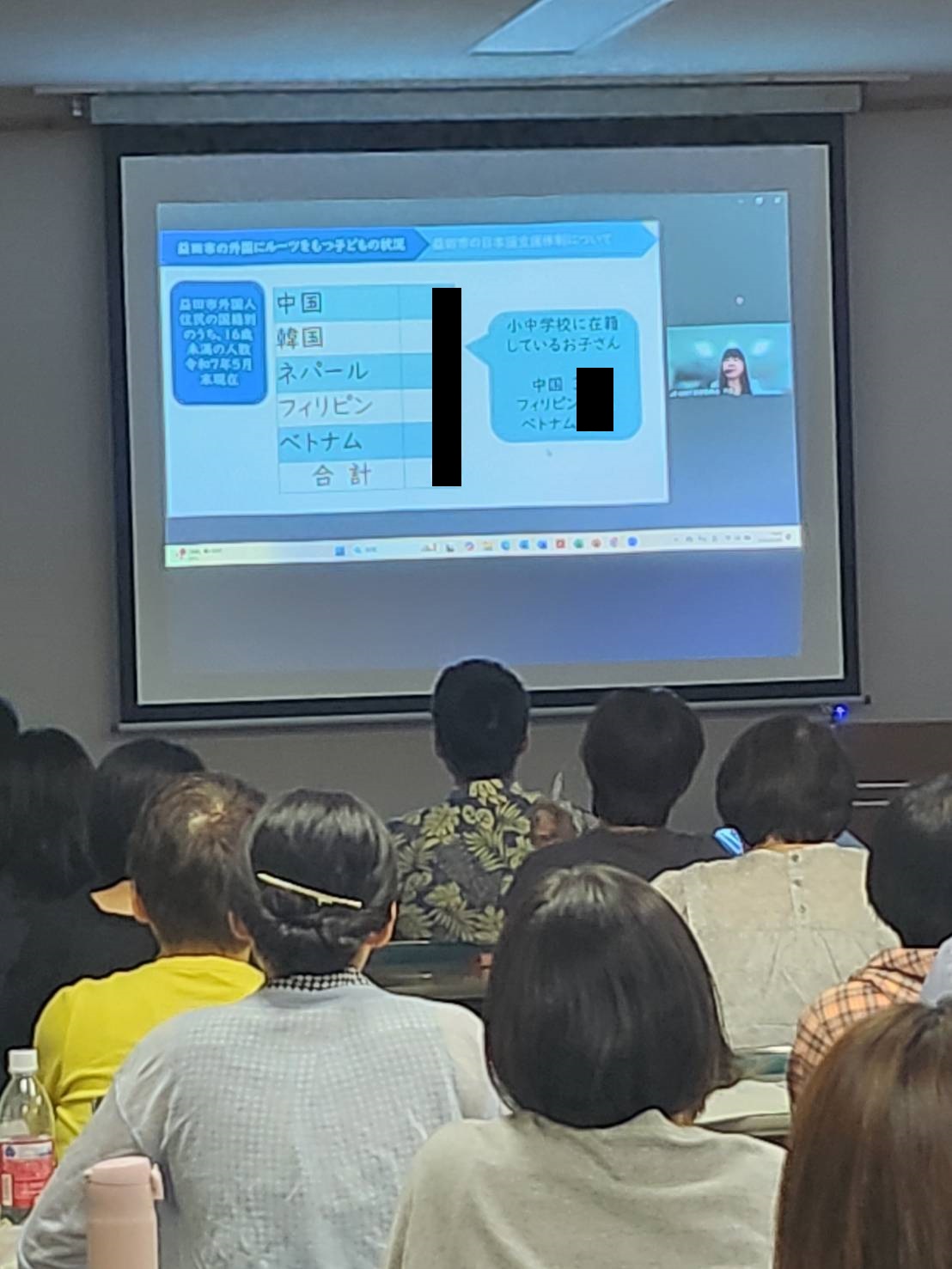

島根県全体の様子や出雲市、益田市における外国につながる子どもたちの現状について、島根県教育庁、並びに各教育委員会からの詳細な説明がありました。

島根県教育庁学校教育課の大谷淳司氏は、県内の状況を説明しました。2025年5月1日現在、県内の小中学校で日本語指導が必要な児童生徒は200名以上に上り、コロナ禍で一時減少傾向にあったものの、ここ数年で再び増加に転じていることが報告されました。

2025年1月1日現在の島根県内の外国人住民人口は、前年度と比較し、866人増加しており、この増加に伴い、小中学校の外国人在籍が多くなっていると判断されます。特にブラジル、ベトナム、ミャンマー国籍の方の県内在住が増えています 。母語別の内訳では、ポルトガル語を母語とする子どもが圧倒的に多く、その他に中国語、英語、フィリピノ語、ネパール語などを母語とする子どもも在籍しており、言語の多様化が進んでいることが示されました。また、学校によっては数十名以上の日本語指導が必要な子どもたちが在籍する一方、数名のみという学校も多く、子どもたちの状況が地域によって多様であることが強調されました。

続いて、出雲市教育委員会学校教育課の多久和孝司氏が、東部地域の中心である出雲市の状況について説明を行いました。出雲市の外国人住民数は年々増加しており、国籍別ではブラジル国籍が過半数を占め、次いでベトナム、フィリピンと続いています。

出雲市で日本語指導が必要な児童生徒は、そのほとんどがポルトガル語を母語とする子どもたちです。特徴として、低年齢で来日した子どもや日本生まれの子どもが増加しており、5年後、10年後を見据えた教育支援の重要性が指摘されました。

出雲市では、日本語指導拠点制度を導入し、6つの拠点校で日本語指導支援体制を集中化しています。各拠点校には母語支援員が配置され、通訳・翻訳支援やポルトガル語を話せる日本語補助員が配置されています。また、来日直後の児童生徒を対象に、学校受け入れ前に20日間の集中指導を行う「初期集中指導教室」や、キャリア教育支援も実施しています。

しかし、外国ルーツを持つ子どもたちに関わる課題として、学校への適応、居場所の確保、学習言語能力の習得の難しさ、自分らしさの確立(母語の保持)、望ましいキャリア形成などが挙げられました。また、子どもたちの多様な背景(中には日本に来たくて来たわけではない子もいること)を理解し、「違いを受容できる雰囲気作り」や不安感に寄り添う支援体制の必要性も強調されました。

最後に益田市教育委員会学校教育課の大田直子氏より、同講座の西部会場でもある益田市の外国につながる児童生徒の状況について現状が述べられました。現在同市では17ヶ国の方が居住され、そのうち外国につながる子どもたちの数は20人弱にのぼるとされています。また、2023年より日本語の支援が必要な子どもが増加していることが述べられ、いろいろな学校に在籍していることから、受け入れ校が十分な知識や受け入れ体制を整えることが難しいという事が語られました。日本語支援体制については、来日7年未満の子どもを対象に日本語支援員を配置し、在籍学級への入り込み支援などを行うことで対策を行っています。また、校内教員や指導主事による指導内容や方法などを準備し、日本語支援員の協力の下国語や社会科の時間に個別指導なども実施し、サポートに努めていることが述べられました。

島根県教育庁による発表

出雲市教育委員会による発表

益田市教育委員会によるオンラインでの発表

島根県JICAデスクの小波津推進員からは、自身が日系ブラジル人3世として日本で育った経験を語りました。幼少期から「まわりと少し違う子」として育ち、両親とは拙い日本語とポルトガル語で会話し、学校では日本語で話すという状況でした。当時の彼は困り事を言葉にする手段や聞いてくれる人がおらず、「沈黙の中で学校の学びからも親との繋がりからも距離を取るようになった」と振り返りました。母語であるはずのポルトガル語に帰属するアイデンティティを持てず、徐々に両親とのコミュニケーションが浅いものとなっていったり、家族の代表として公的な場で通訳などをしなければいけない複雑な心境や葛藤などが語られました。

次に登壇した片山美弥氏は以前JICAスリランカ事務所に勤務し、現在は大学院で研究に励まれています。彼女は日本人の父・フィリピン人の母を持つダブルルーツとしての経験を語り、日本社会への同化圧力や偏見による葛藤、母親を「守るべき存在」と感じた子ども時代を振り返り、周囲とは違うフィリピン料理や母の日本語力にまつわるエピソードを共有しました。彼女が育った1980~90年代の東広島市では外国人支援が少なく、母親たちは自ら日本語教室を立ち上げ、地域の助けで生活を充実させていきました。片山氏は、両親の教育への熱意や「みんなちがってみんないい」社会の重要性を強調し、かつて片山氏がアルバイトで塾講師として活動していた際にフィリピンルーツの生徒を支えた経験から、地域全体で子どもを見守ることの大切さを訴えました。

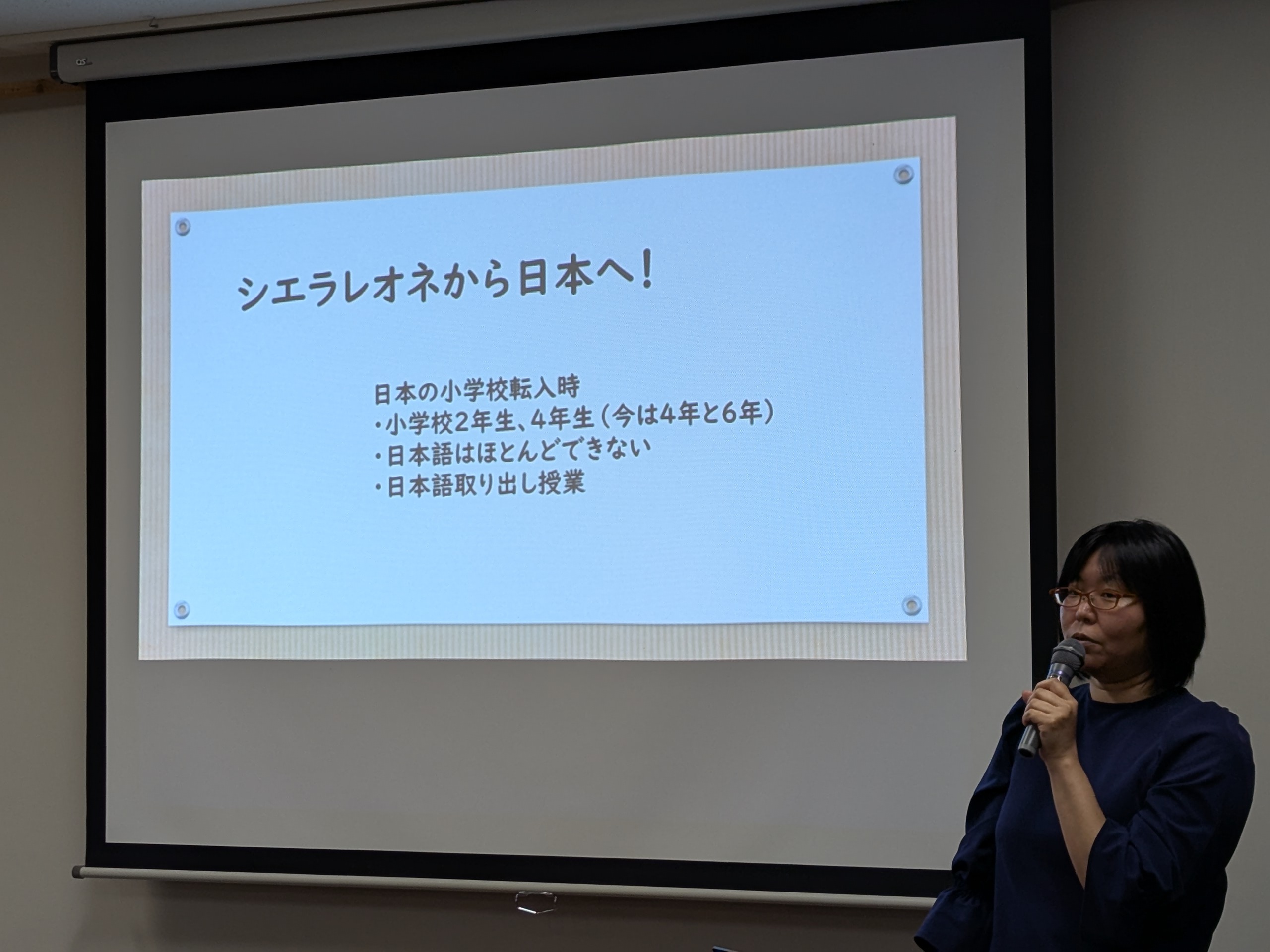

シエラレオネにルーツを持つ子どもの保護者である鳥取県JICAデスクの首藤あずさ国際協力推進員は、外国につながる子どもを育てる保護者としての視点から語りました。彼女の子どもたちは、日本語習得の難しさを乗り越えるとともに、日本語指導以外の活動で、言葉がなくても楽しめる「行動する活動」(例:バーベキューでの肉焼き、トランプゲーム、腕相撲)で喜びを感じていると述べました。特に、トランプゲームで先生より早くできることを披露して褒められることで、自信を得たりしているといいます。首藤推進員は、日本語の「違い」と「間違い」という言葉が似ていることに触れ、同調圧力の存在を指摘しました。そして、「勉強しないと将来大変だよ」といったプレッシャーをかけるのではなく、寄り添ってあげることの大切さを強調しました。

講座の終盤、JICA中国のスタッフがファシリテーターとなり、登壇者三名を交えたトークセッションが行われました。

受講者からの「外国ルーツの保護者との関わり方について」という質問に対し、それぞれが意見を述べました。島根県の小波津推進員は「母親は職場以外でのつながりができることをとても喜んでいた」と語り、片山氏は「日本のママ友ができたことがすごく嬉しかった」という片山氏の母親の言葉を紹介しました。日本人も外国人も同じ「人」として、構えずに接することが重要だと述べました。鳥取県の首藤推進員も、「やさしい日本語」での配慮は必要としつつも、それ以外は日本人同士と同じように接することを勧め、「特別なことをすると、かえって違うのかと相手が思う可能性もある」と付け加えました。

最後に、登壇者から参加したサポーター志望者へメッセージが送られました。

島根県小波津推進員:「子供たちの未来に大きく関わり、行動変容にも繋がっていく大切な役割です。寄り添って、温かいまなざしで見守ってください」。

片山氏:「『みんな違ってみんな良い』『あなたはあなたのままで』という自己肯定感を高める言葉がけを続けてください。それだけで子どもたちの心が豊かになると思います」。

鳥取県首藤推進員 :「とにかく子どもたちに寄り添って、味方でいてあげてほしいです。勉強したくない日も『そういう日もあるよね』と受け止めてあげてください」。

本講座は、外国につながる子どもたちへの理解を深め、具体的な支援へと繋げるための重要な一歩となりました。JICA中国は、地域の皆さんと協働して、誰もが安心して暮らせる多文化共生社会の実現に貢献していきます。

(記:島根県JICAデスク 小波津 チアゴ 明)

島根県JICAデスクからは自身の幼少期の経験が語られました

片山氏による発表ではダブルルーツをもつ自身のバックグラウンドや、当時の葛藤について赤裸々に述べられました

首藤推進員は外国につながる子どもの母親としての視点や、地域の支援の形などが伝えられました

終盤には登壇者によるパネルディスカッションが行われました

scroll