【山口県:実施報告】山口県小学校教諭(JICA教師海外研修とJICA海外協力隊)による授業実践

2025.08.21

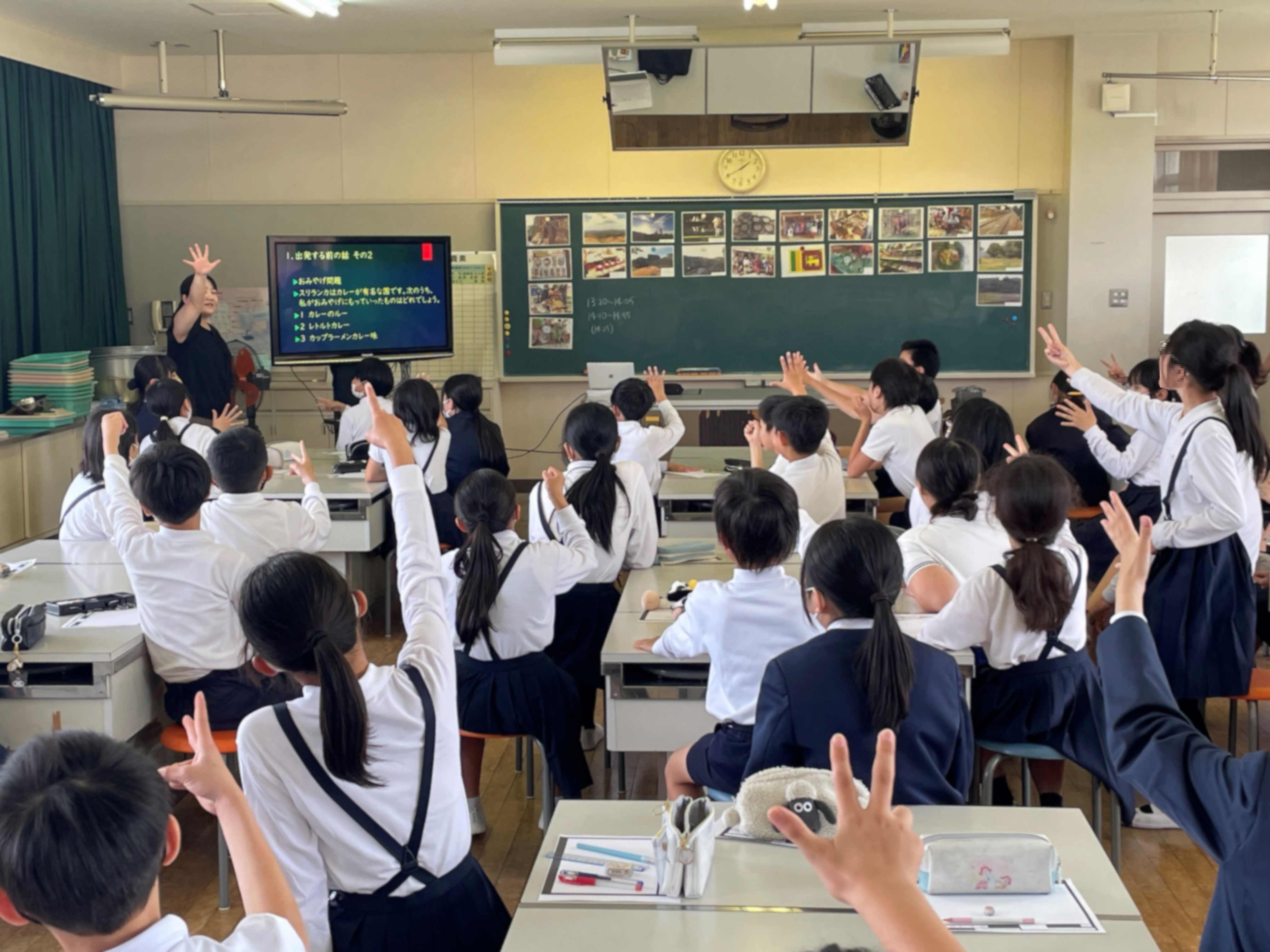

2017年度JICA教師海外研修に参加した下松谷先生による5月15日(木)の授業の様子

防府市立玉祖小学校6年生は、1学期の総合的な学習の時間にて「世界の国について、みんなに伝えよう」をテーマに、いろいろな国を自分たちで調べて、発表する学習をしました。授業の中には、児童たちに世界の国々の多様性に関心を向けてもらう取組みとして、海外で生活したことがある人を講師に招いて、その国の実体験を児童に伝える時間があり、5月15日(木)は、英語専科として玉祖小学校が勤務校のひとつである下松谷智江先生、7月3日(木)は、県内の小学校教諭岡﨑友里先生を講師に招いて、開発途上国での体験談を通して、文化・習慣を知る授業が行われました。

下松谷先生は、2017年度JICA教師海外研修に参加し、夏休みにスリランカを訪問、現地でのホームビジットやODA事業の視察等を行いました。岡﨑先生は、2021年からJICA海外協力隊として2年間ヨルダンの教育省に派遣され、小学校の情操教育普及に尽力しました。お2人は開発途上国でのご自身の経験を各々の赴任校にて、児童たちに日々発信されています。「総合的な学習の時間」、「道徳」や「学級活動の時間」など、どの授業内で、どのように伝えるのか、また、事前学習と授業後の学習・他単元との繋がりについても意識を向けることが大切だと話すお二人は、山口県内で実施されたJICAプログラム過年度参加者同士の情報交換会を通して知り合いました。そして、玉祖小学校6年生の担当教諭が今回の授業テーマで複数名の講師を検討する際に、下松谷先生と岡﨑先生の繋がりを活かして、それぞれがJICA事業で派遣されたスリランカとヨルダンでの体験を児童に伝えることになりました。「世界にはいろんな文化・価値観を持った人がいて、自分の当たり前が当たり前ではないことを知った上で、自分たちがこれからできることを見つけていってほしい。国際教育は、多様性を認め、他者と共に生きる心を育むことへの入り口。オンラインで簡単に情報が手に入る現代だからこそ、実際に途上国の現場に行った人から、話を聞いて、見て、触れて、感じるきっかけをつくりたい」。そう話すお二人の共通する志が形になった授業でもあります。

5月15日(木)、下松谷先生は、なぜスリランカを訪れることになったのか、JICA教師海外研修での渡航時や現地到着後のエピソードを取り入れながら、スリランカの国旗・食文化を紹介しました。そして、私たちの飲み慣れたペットボトル飲料の原材料にスリランカの茶葉が使用されていることを取り上げ、私たちの普段の生活とスリランカには繋がりがあることを説明しました。また、日本とスリランカそれぞれのレストランで外食する際の価格帯の比較や、スリランカのショッピングバックの生地に民族衣装の生地が使用されていることなど、日本とスリランカの違いについても紹介しました。また、下松谷先生自身、スリランカ渡航中に新しい知識や情報を得ることで、これまで知らなかったこと、今まで会ったことのない人に対して、偏見をもっていたことに気付いたと話しました。そして、自分が伝えたいことを自分の言葉で伝え、相手が言いたいことを、自分で理解できるようになるために、相手の文化や価値観を知り、語学を勉強してほしいと、児童に語りかけました。授業後には、「スリランカが身近になった、繋がりを大切にしたい」と話す児童もいました。

そして、下松谷先生は、岡﨑先生を講師に招く7月3日(木)の事前学習として、難民をテーマに取り扱う絵本や動画を用いて、パレスチナやイスラエルと隣国ヨルダンとの関係性を紹介し、実際にヨルダンで2年間生活をした岡﨑先生に聞いてみたいことを児童に問いかけ、児童1人1人に考えてもらう授業をしました。

7月3日(木)、岡﨑先生は、児童が普段の生活で目にする日本のお菓子や飲食店がヨルダンにもあること、そして、それらが現地の人達にとっても馴染みがあること、また、日本で有名な映画の舞台がヨルダンであることを話し、日本とヨルダンは、お互いの生活の中で身近に存在し合っていることを説明しました。そして、日本とヨルダンの学校の時間割や遊具の違い、ヨルダンの児童たちの1日の流れを紹介し、現地のこども達が校内でゴミ拾いをしている動画を見ながら、学内にゴミが落ちているのはなぜなのか、児童たちと対話をしながら、日本とヨルダンの違いを考えました。そして、ヨルダンでは、日本の児童が学校の授業で普段行っているような体育のリレー、音楽でリコーダーを使うなどの授業行われていないこと、ヨルダンと日本の学校教諭の給料額についての違いなど、JICA海外協力隊として活動する中で岡﨑先生自身が知った日本とヨルダンの違いと、その理由を説明しました。自分たちが当たり前だと思っていたことが、当たり前ではないことを知り、最初は驚く玉祖小学校の児童たちでしたが、ヨルダンの気候や宗教を背景にした民族衣装の特徴について紹介があった際、児童たちは、実際の民衣装を身に着け、現地の砂や現地通貨を手にとりながら、日本との違いを楽しんでいる様子でした。

授業の冒頭では、児童にとってヨルダンはどこか遠い国の話でしたが、授業終了時には、「ヨルダンにはお年玉はあるの?インターネットはつながるの?チャイムは鳴るの?」など、自分たちの生活と身近なことを関連付けた質問が飛び交い、5月15日(木)と7月3日(木)の2日間を通して、児童は世界の国々の多様性を知り、日本との繋がり・違いを受容し、楽しむ時間となりました。今後、玉祖小学校6年生は、2学期の総合的な学習の時間にて、平和学習を行い、修学旅行で広島県を訪問予定です。

今回の授業を計画された下松谷先生・岡﨑先生をはじめ、本授業を実施した両校先生方のご尽力によって、玉祖小学校6年生の子ども達は、スリランカとヨルダン2つの国を知ることで、知らないことを知るワクワクする気持ちに向き合い、日本のことを改めて知る機会になったと思います。また、外国人居住者が増える日本社会で、これから私たち一人ひとりができることを考え、学ぶことの大切さと、自分たちで探求していくきっかけとなりました。

これからも、お互いに協力し合って、教育現場の様々な場面で、児童の皆さんに、世界のことを伝えていってください!

報告:山口県JICAデスク 水野美加

下松谷先生の授業後、スリランカの様子に関心を持つ児童たち

7月3日(木)授業にて、現地の人々との体験談を紹介する岡﨑先生

授業内容で気になったことをたくさんメモする児童の様子

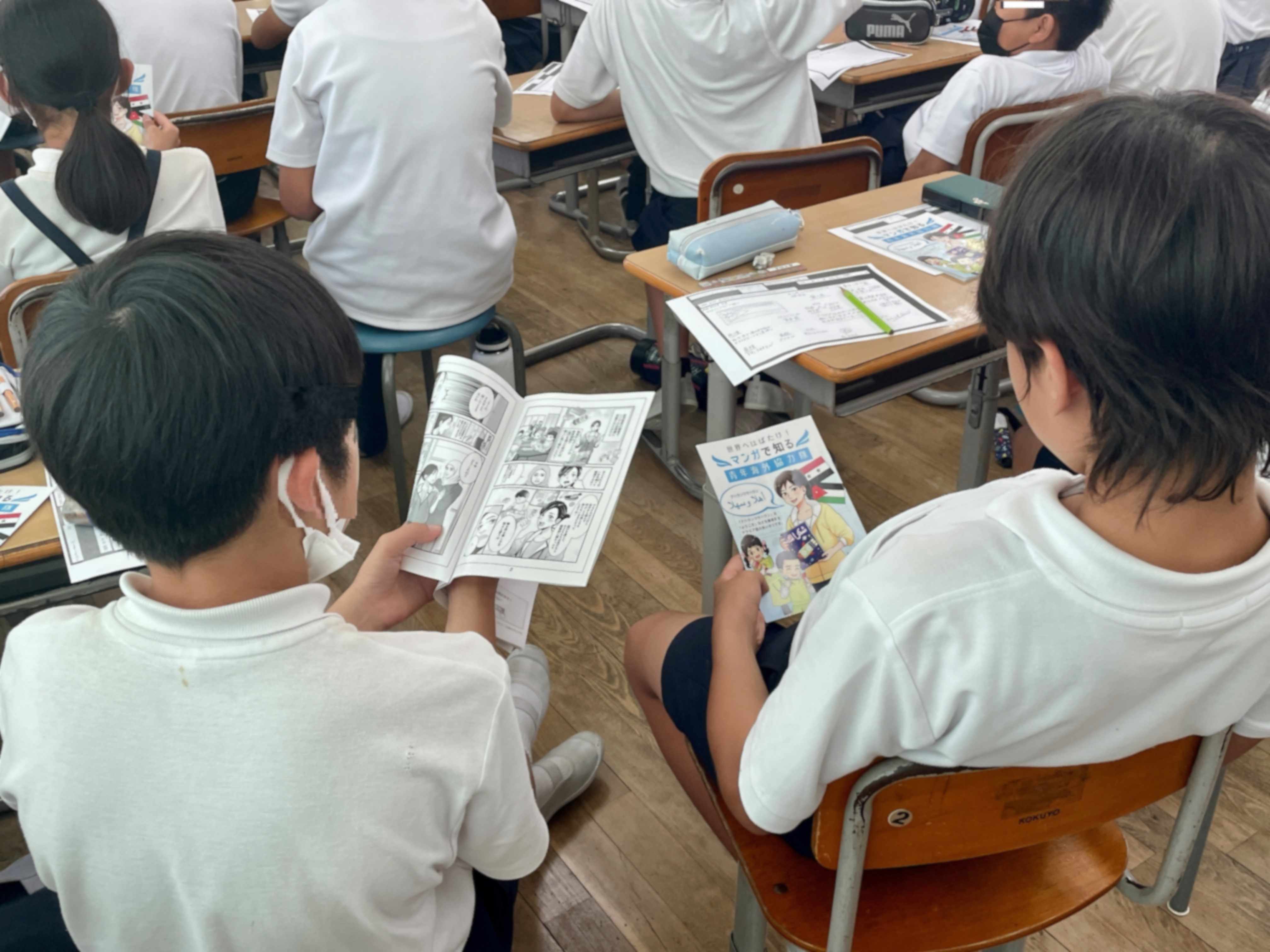

協力隊マンガを手にとる児童たち

scroll