【島根県: 実施報告】 津和野町で「人権と多文化共生」をテーマに教職員研修会が行われました

2025.10.01

グループワークでは様々な意見が交わされました

2025年8月6日、島根県立津和野高校体育館において、津和野町内の小・中・高校の教職員約90名を対象に「人権と多文化共生」をテーマとした研修会が開催されました。講師は島根県JICAデスクの小波津チアゴ明国際協力推進員が務め、教育現場で外国につながる子どもたちをどう支えていくかについて講義とグループ討議が行われました。

冒頭では、外国につながる児童生徒が学校生活の中で直面しやすい課題が紹介されました。日本語学習の支援や進路選択の壁、文化的な背景の違いから生じる誤解など、教育現場で想定されるケース例が具体的に示され、参加者は地域においても身近な課題であることを再確認しました。

また、法務省出入国在留管理庁や島根県教育庁が発表したデータを基に、日本社会における外国人住民の増加や、県内で日本語指導が必要な児童生徒の現状についても共有されました。こうした数字は「都市部だけの話ではなく、自分たちの学校でも起こりうる課題」であることを実感するきっかけとなりました。

講師からは「共生」とは単なる「共存」ではなく、互いに理解し合いながら共に暮らしていくことが重要であるとの説明がありました。また、教育現場での配慮を考える手がかりとして、「平等」と「公平」の違いをイラストを用いて解説し、平等に同じ支援をするだけではなく、それぞれの子どもの状況に応じたサポートを行うことが、結果として全員の学びや成長につながることが示されました。

研修後半には、参加者がグループに分かれてディスカッションを行いました。テーマは、実際に現場で想定される次の3つのケースです。

・同じ母語を持つ生徒同士で固まってしまい、他の生徒と交流が少ない

・日本語支援を受ける生徒に対して「不公平だ」と感じる声が出る

・修学旅行など学校行事に保護者が文化的背景から参加に難色を示す

各グループからは「積極的に生徒同士で交われる設計づくりの工夫」、「“公平”の考え方をクラス全体で共有し、支援は『ずるい』のではなく必要なものだと理解してもらうことが大切」、「文化的背景の違いは時間をかけて対話し、行事の意味を丁寧に伝える必要がある」などの意見が出されました。

各々の発表では日々の教育活動で実践可能な工夫が具体的に紹介され、参加者同士が互いに学び合う貴重な機会となりました。

研修後のアンケートでは、「文化や背景を理解したうえで、すべての人が安心して過ごせるようにお互いに歩み寄っていくことが大切だと感じた。学校現場でもこの意識を大切にして、生徒たちと接していきたい」、「何気なく思っている、感じていることを相手に伝えた際に、相手は違いや差別されていると感じることにつながることがあるということを学べた」、といった感想が寄せられました。

このような声から、参加者が研修内容を現場に生かそうとしている様子がうかがえました。

今回の研修は、多文化共生を「国際理解教育」という枠を超えて、子どもたち一人ひとりの人権を尊重するための普遍的な課題として考える機会となりました。

津和野町をはじめ島根県内の教育現場では、今後も外国につながる子どもたちが安心して学べる環境づくりが求められます。JICA中国では、引き続き地域の学校や自治体と連携しながら、多様な文化的背景を持つ人々が安心して暮らし、学び合える社会の実現に向けて取り組んでいきます。

参加者は90名にのぼりました

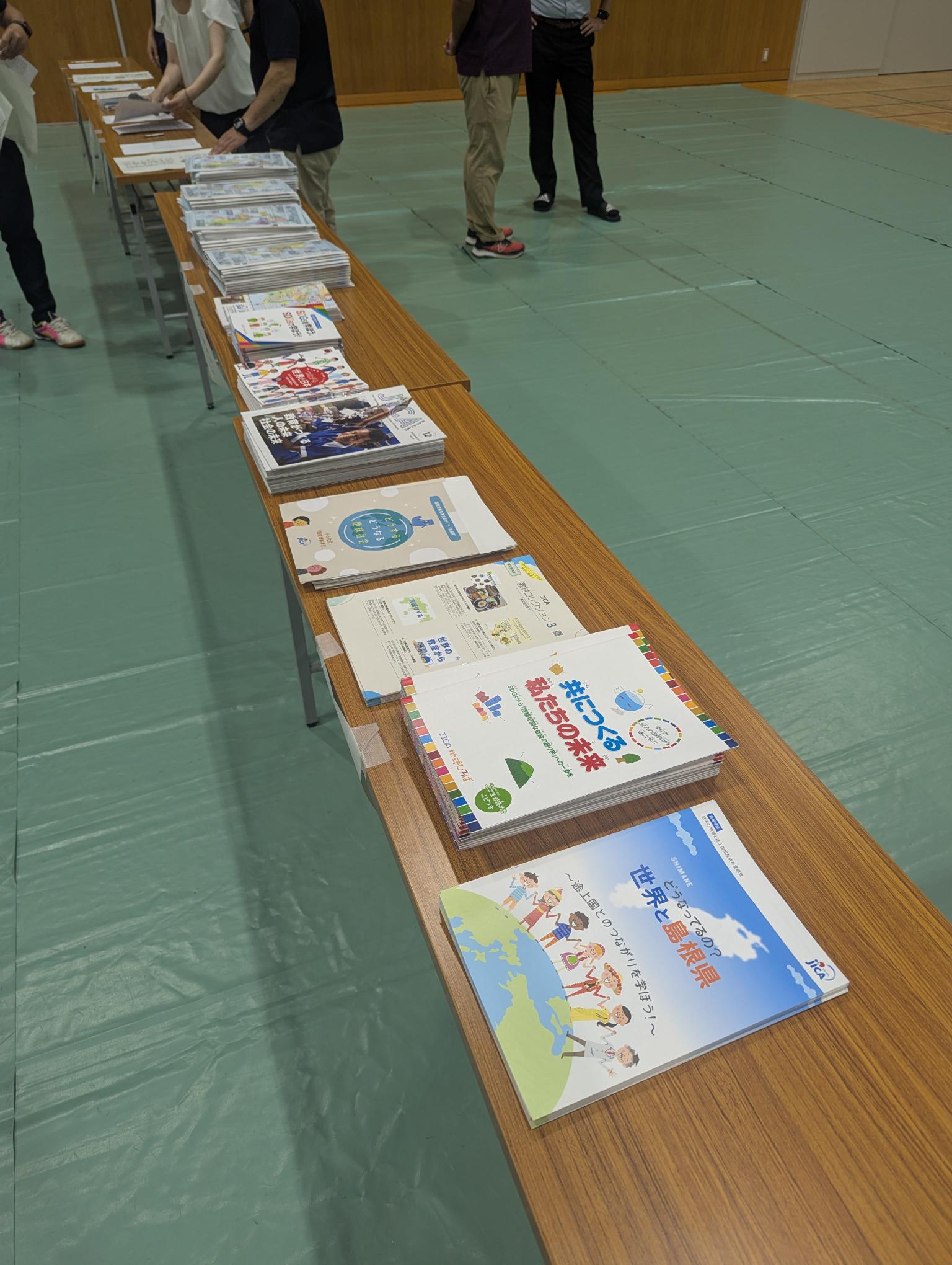

開発教育・異文化理解に関するパンフレットに興味をもって手を伸ばされる教員の方の姿が目立ちました

講師を努めた島根県JICAデスク

scroll